Римма Кошурникова - Тропы «Уральского следопыта»

- Название:Тропы «Уральского следопыта»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1978

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Римма Кошурникова - Тропы «Уральского следопыта» краткое содержание

Тропы «Уральского следопыта» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все это решительно против мансийской гипотезы.

Ну а как же быть с тюркской версией? В своей основе она, очевидно, справедлива: фонетически слово «Урал» с его ударением на последнем слоге очень похоже на тюркизм, слово это распространялось с юга Урала, где преобладает тюркское население. Только вот что же означает это слово?

Возможно, что «Урал» имеет значение «пояс», хотя в современных тюркских языках понятие «пояс» выражается другим словом (татарское и башкирское «бильбау»). На это же наталкивают нас и такие древнерусские названия Уральских гор, как Пояс, Каменный Пояс, Большой Пояс.

Пожалуй, все же сопоставление Аральтова, Оральтова гора с арал и Арал-дингезе (Аральское море) более надежно, особенно, если допустить, что название гор дано по смежности (метонимии).

Версию, что Уральские горы получили свое имя от башкирского героя Урал-батыра, принять трудно. Гораздо вероятнее, что имя героя легенды порождено самим названием гор. Натяжкой является и толкование «арал» из «ара» — «середина» (л — суффикс).

Но, в общем-то тюркская версия выглядит более убедительной.

К сожалению, и она не дает уверенного ответа на вопрос, что означает само исходное слово «урал» — «пояс», «остров», «середина» или же просто имя богатыря?

Можно ли надеяться на то, что когда-нибудь будет найден ответ на этот вопрос? И по каким направлениям должны идти поиски?

Лингвистика здесь как будто бы еще не исчерпала свои возможности: учтены все «уральские» языки, но не все диалектные данные. Конечно, будут появляться новые предположения, новые этимологии. Но ждать что-либо особенно оригинальное, открытое только на почве языка, уже трудно. Вот разве будут найдены документы, карты, рукописи, которые могут указать новые пути или подтвердить какую-либо из уже высказанных версий. И здесь немало возможностей для следопытского поиска — прежде всего в архивах.

Александр Шарапов

РУШНИК ИЗ КАМЕННОЙ КУДЕЛИ

Очерк

«А полотно, как соткут его, вовсе не бело: кладут его потом в огонь, и по малом времени становится оно бело, как снег…» — как 700 лет назад описывал производство ткани из асбеста знаменитый венецианец Марко Поло.

Волокнистый камень, горный лен, каменная кудель, каменный шелк — так называют асбест. Он известен на Урале с 1720 года. На горе близ Невьянского завода нашел однажды крепостной крестьянин Сафон Согра камешки с шелковистыми волокнами. Показал их владельцу завода Никите Демидову, а тот в камнях разбирался не хуже, чем в розгах. Вскоре крепостные девушки стали вязать из несгораемых нитей перчатки, чулки, кружева…

Далеко за пределами России славились тогда изделия уральских мастериц. Самые знатные дамы Парижа и Лондона украшали свои туалеты каменными кружевами.

Прошли столетия, прежде чем люди нашли асбестовому шелку другое применение. Сейчас почти нет такой отрасли промышленности, где бы обходились без асбеста. Всюду, начиная от электроутюга и кончая космическими кораблями, применяются изделия из горного льна.

Одно из крупнейших предприятий в СССР, выпускающих продукцию из ткущегося камня, — Уральский завод асбестовых технических изделий в городе Асбесте. Здесь делают свыше 950 видов изделий.

На заводе ткут из каменного шелка и сувениры. Например, расшитое русское полотенце, — как та скатерть, которую когда-то Демидов на глазах у Петра Первого поджигал и которая стала от огня белой, как снег.

Револьд Малышев

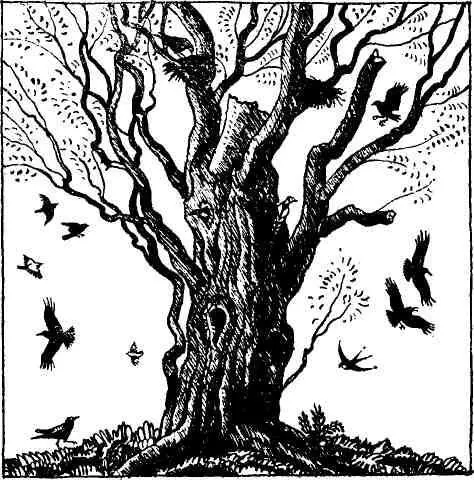

ОДА СТАРОЙ ОЛЬХЕ

Поэтический очерк

Много прекрасных слов посвящено русскому лесу. Во все времена поэты воспевали долголетие дуба, белизну и стройность березы, задумчивость ивы…

О них слагались песни, их красота вдохновляла художников на создание изумительных полотен.

И в этом лесу, год от года теснимом растущим Свердловском, сохранились вековые лиственницы, вздымающие кроны чуть ли не к облакам, встречаются раскидистые ели, украшающие по осени свои густые мохнатые лапы гирляндами коричневых шишек, растут столетние липы, наполняющие в пору цветения всю округу медвяным, пьянящим настоем.

Но, бывая здесь, я мельком окидываю взглядом красавцев исполинов и прохожу мимо. Прохожу не останавливаясь, так как спешу к ней, старой ольхе, каждый раз поджидающей с удивительной новостью или очередной загадкой.

Ольха так стара, что ее можно было назвать дряхлой. Но я никогда не употребляю этого слова применительно к ней — ведь никто из нас не отзовется так о глубоком, но дорогом и уважаемом старике.

А она очень дорога мне.

От долгих прожитых лет ольха вся сморщилась, редкие ветки усохли, кора во многих местах отслоилась. Ствол оседлали узловатые грибы трутовики, и вся она, от основания до вершины, испещрена бесчисленными трещинами, дуплами, полостями. Впрочем, вершины у дерева и нет: однажды майской грозовой ночью она была сломлена шквальным ветром и, покрытая мохом, полуистлевшая, лежит теперь рядом.

Я познакомился с ольхой лет двадцать тому назад. Тогда она была еще зеленой и веселой, но большой пестрый дятел, удобно упершись хвостом о шероховатую кору, уже выдалбливал в ее стволе дупло для гнезда.

Мне стало ясно, что ольха серьезно и безнадежно больна — дятлы не устраивают гнезд в здоровых деревьях.

Шли годы. Ольха постепенно увядала, и ее все увереннее обживали птицы. За прошедшее время здесь вывелось четырнадцать поколений дятлов, гнездились большая синица и буроголовая гаичка, в разные годы селились горихвостки, мухоловки-пеструшки и поползни, на постоянное жительство прописалась вертишейка. Дважды здесь приносил потомство редкий сейчас удивительный ночной зверек, способный на огромные планирующие прыжки, — летяга.

Уже на протяжении пяти лет дупла ольхи дают приют летучим мышам. Неизвестно, из каких далей, из каких скрытых пещер прилетают сюда северные кожанки. Здесь они рождают детенышей, вскармливают и обучают полету и в августе покидают гостеприимный лес, чтобы вернуться следующим летом.

Случались весны, когда ольха представляла собой многоэтажное лесное общежитие.

На самом верху, в расщепе, устраивали гнезда дрозды-рябинники. Они выполняли роль чутких и добросовестных сторожей: поднимали переполох, издалека почуяв человека, собаку или сороку.

Я старался не подходить близко. Дрозды постепенно успокаивались. В бинокль хорошо было видно, как носят они вечно голодным птенцам гусениц и голых слизней.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: