Евгений Винников - На суше и на море. 1976. Выпуск 16

- Название:На суше и на море. 1976. Выпуск 16

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1976

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Винников - На суше и на море. 1976. Выпуск 16 краткое содержание

В сборник включены рассказы и очерки о природе и людях нашей Родины и зарубежных стран, о путешествиях и исследованиях советских и иностранных ученых и журналистов, фантастические рассказы советских авторов. В разделе «Факты. Догадки. Случаи…» помещены научно-популярные статьи и краткие сообщения по различным отраслям наук о Земле.

На суше и на море. 1976. Выпуск 16 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Щербиновский шел молча. Потом показал рукой на коричнево-желтые холмики в двух-трех километрах от аэродрома. Они четко выделялись на фоне песчаного разлива.

— Развалины древнего Мерва, — сказал он. — Здесь был огромный город. Может быть, самый крупный во всей Средней Азии. Важнейший торговый центр. Почти миллион жителей. А вокруг были плодородные поля. Чингис-хан взял город и отдал его на разграбление. Дома были сожжены, разрушены. Оросительные системы уничтожены. И сюда пришла пустыня.

Щербиновский помолчал немного и продолжал:

— И может быть, именно потому, что на Мургабе и по всей южной Туркмении вдоль горной системы Копетдага, на востоке — по Амударье и Кашкадарье, а в Узбекистане — по Зеравшану и Сырдарье столетия, нет, тысячелетия занимались земледелием и было много зелени, сюда и «привыкла» летать саранча из скудных флорой иранских и афганских нагорий. Каждое повое поколение ее инстинктивно «знало», где есть пища.

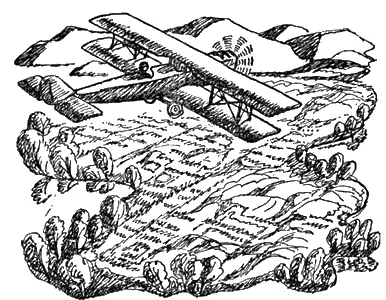

…Самолет, в котором летел Щербиновский, стартовал первым и взял курс на юг, к Иолотани. Мы с Родионом Павловичем Поповым получили задание облетать северную часть Мургабского оазиса.

Ранним утром панорама Земли с птичьего полета выглядит особенно рельефно. Косые лучи солнца выявляют тенями все неровности. Заметны даже кочки и бугорки, канавки и заросли кустарников.

И когда мы взлетели, я удивительно отчетливо увидел под крылом грандиозные руины древнего Мерва. Они занимали огромную площадь, окаймленную мощными стенами, во многих местах еще хорошо сохранившимися. Они образовывали правильный квадрат. Внутри него царил хаос развалин, полузасыпанных песком. Но в этом хаосе различались и некие организующие элементы. Можно было увидеть следы нескольких прямых улиц, идущих, очевидно, от ворот в стенах, площади, остатки больших зданий.

— Да, город был не маленьким! — воскликнул Попов, когда мы сделали над развалинами круг. — А вон там, посмотри, еще есть кое-что.

В нескольких километрах от древнего Мерва я увидел развалины другого древнего поселения. И вообще, вглядываясь в панораму Земли, я вдруг стал различать под ребристой поверхностью молодых, невысоких еще барханов то, что было здесь когда-то в далекие времена.

Легкой, но все же совершенно ясной синеватой тенью пересекали пространство давно уже сухие магистральные каналы древней оросительной системы. От них ниточками тянулись арыки, они покрывали зыбкой сеткой нескончаемые пески, под которыми были погребенные ими поля. Следы оросителей уходили далеко, к горизонту, в пустыню. То тут, то там тени выявляли неправильной формы холмики — развалины отдельных строений. Среди них попадались округлые бугорки, и я подумал, что это, наверное, засыпанные мусульманские надгробия — мазары, часто венчавшиеся куполами. Внизу лежала когда-то полная жизни долина. Об этом свидетельствовали тени от больших и малых неровностей. Это было эхо истории давно минувших столетий…

— Ты что, спишь, Виктор? — оторвал меня от дум Попов. — Смотри, вон на тех зарослях, по-моему, сидит эта чертовка саранча!

Погруженный в свои мысли, я и не заметил, как Попов развернул наш Р-5, и теперь самолет шел над окраинами оазиса. Внизу были небольшие болотца, заросшие камышом, а по их берегам заросли голубоватого кустарника — джиды. На одном болотце камыши были точно выжжены или выкошены пятнами. А на соседней зелени выделялись коричневатые потеки.

Попов снизился, сделал круг. Сомнений быть не могло. Здесь осела на кормежку стая шистоцерки. «Кулига» была небольшой, но сколько яиц могли отложить миллионы саранчуков этой стаи! Я отметил на карте местонахождение «кулиги» и крикнул Родиону Павловичу:

— Давай дальше!

К востоку от города Байрам-Али мы встретили еще несколько небольших «кулиг», но эти стаи были почти уже уничтожены отрядами местного населения.

Не нашел крупных скоплений вредителей и Щербиновский в южной части Мургабского оазиса. Тем не менее, уезжая, оп поручил нам совершить еще несколько разведывательных полетов.

Потом нас отозвали в Ашхабад, и еще несколько дней нам пришлось летать на разведку. Теперь уже наловчившись распознавать еле заметное «эхо истории», я везде наблюдал проплывающие под крылом нашего Р-5 тени-знаки, сигнализирующие, что под слоем песков погребены остатки древней цивилизации — селения и укрепления, дороги и оросительные системы, некогда плодородные ноля.

Помнится, накануне моего отъезда в Москву мы долго сидели с Родионом Павловичем Поповым возле нашей палатки на аэродроме. Говорили о том, о сем, больше, конечно, о далеком доме, но и вспоминали кое-что из экспедиционных былей.

Попов сказал тогда:

— Очень интересно рассматривать с воздуха, что было раньше на земле… Ты вот пописываешь в журналах. В «Вокруг света», «Всемирном следопыте». Наверное, уже задумал про эту чертову саранчу написать. А ты не о ней напиши. Напиши про то, что ты сам назвал «эхо столетий».

Слякотным осенним московским вечером вскоре после возвращения из солнечных краев я поехал в редакцию журнала «Всемирный следопыт».

Этот журнал пользовался большой любовью молодых читателей, да и не только молодых. Вокруг него группировались известные писатели, ученые, журналисты. Но все же большинство в авторском активе составляли начинающие литераторы и молодые научные работники, участники различных экспедиций и походов.

…В тот памятный для меня вечер 1929 года в редакции собралось мало народу. Знатных гостей не было, и это помогло мне. Я плохой рассказчик, и большая аудитория всегда меня сковывает.

Слушали меня внимательно. Я поведал о нашем полете в пустыню «адам крылган», о затерянных в ее песках оазисах, о том, что я обнаружил «эхо истории» в районе Мары…

— Мм-да… Все это занятно. А каким образом появились в пустыне оазисы? — спросил редактор, когда я закончил свое не очень складное повествование.

— Это объяснимо… Нужна карта Средней Азии.

На столе появился атлас. Все склонились над ним. Междуречье Амударьи и Сырдарьи к северу от железной дороги Ташкент — Чарджоу было закрашено однообразным желтым цветом. К тогу рельеф местности был иной. По направлению к Бухаре тянулась из Ферганской долины, рождаясь в Гиссарском горном хребте, голубая ниточка реки Зеравшан. Возле Бухары она делилась на несколько веточек и далее обрывалась.

— Вот здесь Зеравшан кончается. Его воды разбирают на орошение… Но думается мне, что часть их просачивается через пески и там, в пустыне, вновь появляется и дает жизнь… — высказал я свое предположение. — В общем в этих песках могила Зеравшана, или, если перевести это название на русский, «раздавателя золота».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: