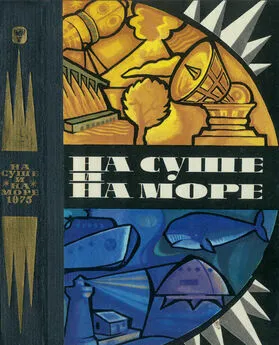

Юрий Скворцов - На суше и на море. 1975. Выпуск 15

- Название:На суше и на море. 1975. Выпуск 15

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Скворцов - На суше и на море. 1975. Выпуск 15 краткое содержание

В сборник включены приключенческие повести, рассказы и очерки о природе и людях нашей Родины и зарубежных стран, о путешествиях и исследованиях советских и иностранных ученых, фантастические рассказы. В разделе «Факты. Догадки. Случаи…» помещены научно-популярные статьи и краткие сообщения по различным отраслям науки о Земле. В книге помещены цветные фотоочерки о Югославии и Сванети.

На суше и на море. 1975. Выпуск 15 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В штате станции три радиста-метеоролога и шесть лавинщиков: начальник станции, инженер и техники.

Самым старшим среди нас был человек удивительной и интересной судьбы — Филипп Матвеевич Лизин. Его ровесники давно на пенсии, а он в свои семьдесят бодр, здоров и неутомим, как в молодые годы. Кадровый работник гидрометеослужбы, он отдал ей почти сорок лет. Уроженец Киргизии, Филипп Матвеевич был хлеборобом, охотником, звероловом. В девятнадцатом году ушел добровольцем в Красную Армию, сражался с Колчаком, с басмачами. И как он умел живо и ярко об этом рассказывать!.. Исчезали стены станции, снежные горы, и перед нашими глазами по раскаленной пустыне под красными знаменами мчалась конница, горячий ветер нес клочья порохового дыма…

В начале двадцатых годов судьба свела Филиппа Матвеевича с молодым ученым, будущим известным советским гидрологом, Львом Константиновичем Давыдовым, именем которого назван большой тянь-шанский ледник. Лизин познакомился с основами науки о погоде и стал наблюдателем одной из первых метеорологических станций в Киргизии, а в 1929 году зимовщиком высокогорной гидрометеостанции «Тянь-Шань». Высота — более трех тысяч метров, бескрайние заснеженные хребты… С тех пор, наверное, и запали в душу Филиппа Матвеевича горы.

Через три года Лизину предложили принять участие в комплексной Киргизской экспедиции, изучавшей природные ресурсы края. Что может быть увлекательнее, чем намечать трассы будущих дорог, обследовать неведомые ледники, перевалы, далекие урочища? Работа как раз для него! И каждая новая зимовка, каждая экспедиция обогащали Филиппа Матвеевича опытом и знаниями. В 1934 году его назначили начальником большой гидрометеорологической станции «Байтык» возле Фрунзе. Здесь он провел целых двадцать лет. Вместе с другими работниками гидрометеослужбы Филипп Матвеевич выбирал места для новых высокогорных гидрометеостанций, устанавливал осадкомеры, разбивал снегомерные маршруты, изучал лавины и ледники. Шли годы. И вот проводили его на заслуженный отдых. Но недолго радовали покой и тишина пенсионных дней. Вскоре Филипп Матвеевич затосковал по всему тому, с чем была связана вся его жизнь. Наконец не выдержал, пришел в отдел кадров. Медицинская комиссия дала заключение о безукоризненном состоянии здоровья Лизина. И снова, как в молодости, горизонт замкнулся белой стеной зубчатых гор, ожег лицо ледяной ветер. Снова зашагал Филипп Матвеевич по снежным зыбям с молодыми бородачами, уставая, замерзая, но чувствуя себя счастливым.

Для начальника станции Виктора Сокола это была пятая зимовка в горах Тянь-Шаня. Руки Сокола из тех, что принято называть золотыми: приемник, движок, приборы — все оживало в его широких ладонях. По своему характеру он был организатором, а не исследователем; в отличие от меня, например, совершенно не мог подолгу сидеть над графиками, схемами и пытаться вникнуть в их смысл.

Его почти что однофамилец Александр Соколов только-только снял армейские погоны и еще находился в том возрасте, когда человек выбирает свой путь.

Супруги Наташа и Виктор Романенко пришли на Итагар с другой снеголавинной станции. С ними путешествовала и годовалая дочурка. Свое дело Виктор знал, однако его больше привлекало сельское хозяйство, и вечерами он готовился в сельхозинститут. Наташа до замужества работала в Забайкалье на таежной станции радисткой и боязливостью не отличалась. Но вот однажды отказалась одна ходить на наблюдения темными безлунными ночами. Оказалось, что зимовавший с небольшой отарой неподалеку от нас чабан как-то пожаловался, что в окрестностях появился снежный барс и задрал нескольких овец. Цепочка следов огромной кошки протянулась как-то и мимо нашей метеоплощадки. Чтобы из-за пятнистого представителя Семейства кошачьих не срывались наблюдения, пришлось призвать на помощь представителей сильного пола. Очередная дежурная шла ночью на площадку в сопровождении телохранителя с карабином в одной руке и огромным пылающим факелом — в другой. Но прошло несколько дней, все страхи забылись, и обыденная жизнь на станции потекла по-прежнему.

Жили на нашей станции и другие, четвероногие зимовщики — пес Бек и кошачья пара. Бека я вырастил с щенячьего возраста: поил из соски, кормил, играл с ним. Когда он вырос, все уверяли, что у нас с ним совершенно одинаковая походка. Позднее он научился почти по-человечьи взбираться на автомашины: двумя передними лапами хватался за борт, одну заднюю ставил на колесо, другую перебрасывал через борт в кузов. Семейную же пару составляли большой рыжий кот и пегая кошка. Правда, кот жил на станции только зимой, а летом перебирался в «кошачий замок», как называли скалу возле станции. Там была пещера, где кот спал и прятался от дождя, ровная площадка, чтобы нежиться на солнце, и даже на самой вершине «противособачье убежище». Но зимой кот снова становился мирным домашним животным. Когда я, прогуливаясь вечерами вдоль дороги, осматривал в бинокль заснеженные склоны, рядом постоянно шествовали мои хвостатые приятели. Ну ладно, я осматривал свои снега, а они-то что?.. Сидели бы дома в тепле, ловили мышей. Так нет же: важно вышагивая справа и слева от меня, так же внимательно обозревали горные склоны, задумчиво покачивая хвостами. Возвращались на станцию мы тоже втроем, все вместе.

Жизнь на зимовках — далеко не безмятежное существование современных робинзонов. Не была она тихой и однообразной и у нас. Занесенные глубокими снегами одинокие домики высокогорных гидрометеостанций, увенчанные заиндевелой паутиной антенн, можно встретить и на дне ущелий, и на склонах гор, и на берегах бурных рек, и у самых ледников. Бесконечная панорама гор, зловещий гул снежных обвалов, веселый шум весенних потоков, свист ветра среди обледенелых скал — это и есть поэзия нашего труда, тяжелого, порой опасного и в то же время любимого, во имя которого мы и отдаем горам лучшие годы жизни.

В сильный двенадцатикратный бинокль мы наблюдали за установленными у самого гребня гор рейками и определяли высоту снега в местах, откуда срывались лавины. Каждое лето приходилось ставить десятки таких реек, а к весне в строю оставались единицы: с остальными расправлялись лавины. Трехметровые деревянные рейки довольно тяжелые, втаскивать их на крутые склоны было нелегко. Зато зимой мы достаточно точно знали «расположение противника».

Установленные в снегу специальные электротермометры показывали температуру снежной толщи на разной глубине. В шурфах мы измеряли плотность снега, силы сцепления в нем, определяли его структуру. Участок объезжали на станционном мотоцикле «Урал», если, конечно, дорога не была перегорожена лавинами. Случалось и переворачиваться на этой машине, но все обходилось благополучно: выручал глубокий снег. Приходилось подолгу сидеть на дне глубоких шурфов, дуя на озябшие руки и внимательно рассматривая почти неразличимые для неопытного глаза снежные слои. Вернувшись на станцию, мы сопоставляли состояние снега с ожидаемой погодой и давали на два-три дня свой, лавинный прогноз. В специальном бюллетене подробно указывали, ожидается ли сход лавин, где именно, угрожают ли они дороге, на какое время необходимо закрыть движение. По радио прогноз летел в наше управление и в Министерство автотранспорта и шоссейных дорог республики, а по телефону мы предупреждали дорожных мастеров и райцентр — поселок Токтогул.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: