Юрий Иванов - На суше и на море. 1974. Выпуск 14

- Название:На суше и на море. 1974. Выпуск 14

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Иванов - На суше и на море. 1974. Выпуск 14 краткое содержание

В сборник включены приключенческие повести, рассказы и очерки о природе и людях нашей Родины и зарубежных стран, о путешествиях и исследованиях советских и иностранных ученых, фантастические рассказы. В разделе «Факты. Догадки. Случаи…» помещены научно-популярные статьи и краткие сообщения по различным отраслям наук о Земле.

На суше и на море. 1974. Выпуск 14 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С огромным интересом люди рассматривали лед, полученный с больших глубин. Ведь он образовался из снега, выпавшего тысячи и тысячи лет назад!

Керны, представлявшие собой стержни длиной до 6 м и толщиной всего около 10 см, тщательно просматривали. В верхних слоях до глубины почти в 1000 ж во льду были заметны пузырьки воздуха. По мере удаления от поверхности эти пузырьки становились все меньше. Огромное давление сжимало их. Ближе к концу пузырьки исчезли. Воздух, по-видимому, полностью диффундировал в лед. Ведь давление в нем на этих глубинах было близко к 100 атм. Вероятно, из-за этого изменился и характер льда глубинных горизонтов. Корн, взятый на глубине от 400 до 1000–1200 м, был чрезвычайно трещиноватым и хрупким. Малейшая неосторожность — он разлетался на мелкие кусочки. Казалось, что на больших глубинах керн будет еще более хрупким. Однако исследователи были приятно удивлены. Как только исчезли пузырьки воздуха во льду, керн стал исключительно прочным. Иногда весь стержень длиной до 6 м извлекался целым, без единой трещины.

Изменялась по мере удаления от поверхности и структура льда. В верхних его частях лед представлял собой беспорядочно расположенные кристаллы, величина которых с глубиной росла. Но вот, начиная с глубины около 1200 м , размер кристаллов резко уменьшился. Появилась четкая ориентация их осей. Теперь главные оси почти всех кристаллов были расположены вертикально. Время от времени прозрачный лед в этой зоне сменялся непрозрачными слоями с чрезвычайно мелкими, раздробленными кристаллами. Такие слои были расположены почти горизонтально. Это следы плоскостей внутреннего сдвига льда в леднике.

Казалось бы, размер кристаллов, обусловленный степенью их дробления при сдвигах льда у ложа ледника, должен уменьшиться. Но и здесь ученых ожидал сюрприз. Оказалось, что лед в близких к ложу слоях состоит из очень крупных кристаллов.

Бур прошел более метра в глубь коренных пород, но керна в нем не оказалось. Почему? Может быть, верхняя часть материкового покрова сложена из рыхлых пород? Пока на это нет ответа.

Однако наиболее неожиданное подстерегало исследователей не у ложа, а на горизонтах от 1300 до 1700 м. Здесь были обнаружены многочисленные слои пыли! Толщина этих слоев достигала 0,5 мм. Они были великолепно видны даже невооруженным глазом. Откуда взялась пыль на такой глубине? Сейчас считается, что это следы вулканической деятельности в Антарктиде более 20 тыс. лет назад.

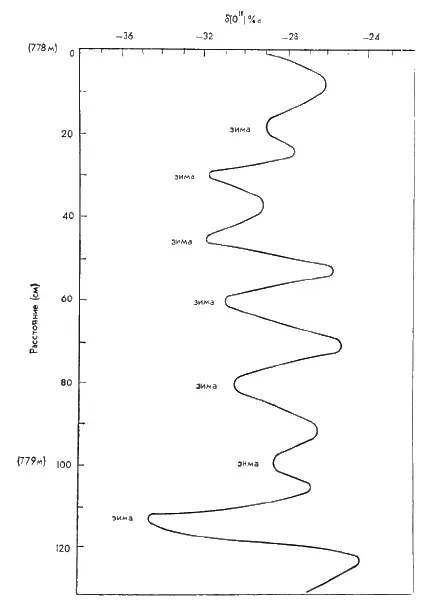

Применение современных методов исследования полученных кернов привело к новым находкам. Очень интересные данные получены при измерении соотношения стабильных изотопов кислорода (О 18/О 16). Дело в том, что снег, выпавший при сравнительно высокой температуре, содержит больше кислорода О 18, чем при более низкой. Это и позволило выделить годовые слон на больших глубинах, где никаких видимых различий между зимними и летними слоями нет, а расстояние между ними очень мало. На стр. 372 для примера показана кривая изменения содержания кислорода О 18в метровом керне, взятом на глубине 779 м близ станции Кемп Сенчури. Видны четкие максимумы и минимумы содержания изотопа, соответствующие зиме и лету.

Интересные результаты получены при определении содержания таких инородных для льда элементов, как натрий, калий, магний, кальций, хлор. Выяснилось, что зимний снег содержит их больше, чем летний. Слои льда, соответствующие последнему ледниковому периоду (10–30 тыс. лет назад), содержат в три — пять раз больше этих элементов, чем более поздний лед. Если предположить, что количество инородных элементов во льду характеризует интенсивность проникновения циклопов на ледяной купол, полученные данные соответствуют циклонической деятельности прошлых эпох.

Остро встал вопрос об определении возраста глубинных слоев льда. Метод подсчета годовых слоев тут неприменим, не дает результата и определение отношения О 18/О 16. Попытки использовать радиоуглеродный метод также пока не увенчались успехом. Ведь углерода во льду так мало, он входит лишь в состав воздушных пузырьков. Чтобы получить требуемое количество углерода из этих пузырьков, нужно растопить на данном горизонте несколько тонн льда. Сейчас уже созданы приспособления для вытаивания больших объемов льда и получения нужного количества воздуха. Но пока эти приспособления не работают на больших глубинах. Поэтому единственный путь определения возраста льда глубоких горизонтов, который сейчас используется, расчетный. Исходя из определенных допущений о течении льда в леднике исследуется траектория каждой частицы, по которой она пришла с поверхности на данную глубину, и рассчитывается время, нужное частице, чтобы достигнуть этой глубины. Полученное время и есть искомый возраст.

Определение возраста льда и содержания изотопов кислорода на различных глубинах позволило перейти к уникальному описанию древних климатов, отстоящих от нашего времени на десятки тысяч лет.

Сезонные изменения отношения О 18/О 16на больших глубинах исчезают из-за обмена между слоями в результате молекулярной диффузии, но более длиннопериодные вариации изменений этого отношения остаются практически не нарушенными такой диффузией и четко отражают изменения климата. На стр. 374 показано изменение отношения О 18/О 16в зависимости от возраста льда. Керны получены из скважины у станции Кемп Сенчури. Горизонтальная ось на графике показывает отношения О 18/О 16, соответствующие температурам снега в момент его выпадения на поверхность ледяного щита. Таким образом, график отражает изменения температуры поверхности ледяного щита Гренландии за последние сто тысяч лет!

Итак, климат прошлых эпох запечатлен в разрезе льда величайшего ледникового покрова северного полушария. А как же с Антарктидой? Ведь если бы удалось получить там такой же разрез и согласовать его по времени с разрезом в Кемп Сенчури, это позволило бы установить, совпадает ли история климата южного полушария и северного.

К сожалению, на этот вопрос пока невозможно точно ответить. Как ни странно, дело не в тонких и многочисленных анализах керна. Более трех тысяч таких анализов уже завершены. Дело в том, что в районе станции Бэрд, где пробурена скважина, оказалось очень трудно рассчитать возраст глубинных слоев льда. Район бурения в этом смысле был выбран неудачно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: