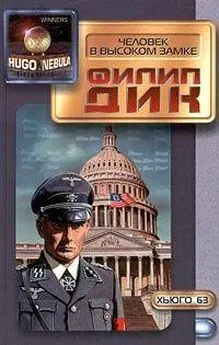

Филип Дик - Человек из Высокого Замка

- Название:Человек из Высокого Замка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КИЦ Сварог

- Год:1992

- Город:Харьков

- ISBN:5-11-001003-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Филип Дик - Человек из Высокого Замка краткое содержание

Человек из Высокого Замка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Социальные катастрофы первых десятилетий XX века послужили толчком к созданию увлекательнейших фантастических произведений. Многие из них незаслуженно забыты и возвращаются к нам только сейчас. Нечто похожее произошло с плодом коллективного творчества В. Келлера, И. Гиршгорна и Б. Липатова [37] Келлер В., Гиршгорн И., Липатов Б. Бесцеремонный роман. СПб. Художественная литература, 1991.

. Современность словно предлагала фантастам негативный конспект: выбирай любую историческую дату и переписывай ситуацию как заблагорассудится, выгляни на улицу — ишь, что творится. И вот, Наполеону «помогают» победить в битве при Ватерлоо. Кстати, такая возможность не исключалась, подоспей вовремя на поле знаменитого сражения корпус маршала Груши. В романе присутствует и MB, и изобретатель, поспешивший на подмогу императору в критический момент. Благодаря «подсказке из будущего», Наполеон, разумеется, побеждает. Впрочем, самое интересное начинается потом. Молодые фантасты с помощью главного героя — новоиспеченного «князя Ватерлоо» — создают новую Францию, какой не знала история. Вот это уже настоящая АИ. Но, увы, и здесь авторы невесть чего убоялись и закончили свой роман там, где по-настоящему становится интересно. Наполеону, последовавшему советам все того же «князя Ватерлоо», подглядывающего в будущее, удается успешно реализовать целый ряд реформ, и в результате Европа в своем развитии обгоняет время на столетие. Тут бы и развернуть, как говорится, «широкую панораму альтернативной истории». Ан-нет. Все завершается «хэппи эндом» и штампом фантастики двадцатых годов — пролетарской революцией в мировом масштабе, грянувшей, правда, лет за девяносто до Октябрьской. Но прецедент АИ, тем не менее, создан. И — словно распахнулись двери. С тех пор фантасты перепробовали многое, хотя и еще далеко не все. История у них, в отличие от неведающей сослагательного наклонения истории научной, допускает все, и рядом имеют право существовать совершенно взаимоисключающие версии.

Реальная история соткана из вариантов выбора исторический личностей: царей или полководцев, вожаков крестьянских восстаний или гвардейских офицеров — предводителей заговоров, а иногда даже и «человека толпы»… И историческое событие становится таковым только после осуществления возможного варианта, вероятностного хода событий. Прежде чем устремиться к неумолимой неизбежности, исторический процесс предлагает — выбирай. И тут появляются фантасты. Они копаются в целых эпохах, которые в истории принято называть «переломными». А там поистине Эльдорадо!

Подарив миру в двадцатые годы образец подлинной АИ в советской фантастике, она исчезает напрочь на добрые полвека. Тоталитарное мышление постаралось и здесь. Развитие альтернативно-исторической фантастики тормозилось не столько использованием неэффектных художественных приемов, сколько прямым запретом извне. Вспомним, ведь, по Марксу, мы продолжаем жить во времена доисторические, ибо все начнется с наступлением всепланетарного коммунизма. Знакомая утопическая идея, в различных вариациях декларированная со времен Платона. Подобный догматизм в истории низвел советскую фантастику до уровня и последующего устойчивого состояния воображать только о более или — значительно реже — менее светлом будущем. Любая другая модификация фантазии расценивалась, как «шаг вправо, шаг влево — попытка к бегству!» Наверное, подразумевалось — из будущего. И стреляли в аутсайдеров без предупреждения. Коммунизм должен и обязан победить неизбежно. Это — исторически объективная необходимость. Какие уж тут альтернативные миры, а тем более, реальности. Будущее оказалось «научно» расписанным далеко вперед. Золотое время для утопий! А тем временем в действительности реализовывали крупнейшую в истории антиутопию. Объективно исторический, вычисленный и в полной мере предсказуемый характер «истории» — антипод ее любой альтернативности. Воображение «заморозилось» идеологией. И крепким морозам конец пришел лишь в середине восьмидесятых.

Впрочем, цензура пропустила кое-что в альтернативно-исторической фантастике. А возможно, прозевала. Но от этого не легче. Беда нашей фантастики заключалась, а пожалуй, не изжита она и сейчас, в отсутствии смелости воображения. Даже произведения постцензурнго, «перестроечного» периода хранят печать ограниченности образного мышления.

Вспомним советскую фантастику шестидесятых-семидесятых. Подходы к АИ намечались, однако ни один из них не достиг уровня развернутой картины АИ или альтернативной реальности. Весьма характерный пример — повесть С. Гансовского [38] Гансовский С. Демон Истории//Фантастика-67. М., Молодая гвардия, 1968. Вып. I.

. Традиционный мотив: путешественники на MB отправляются в недалекое прошлое, их цель — предотвратить приход к власти Адольфа Гитлера. Замысел удается, и счастливые герои возвращаются домой, предвкушая прочитать историю без фашизма и Второй Мировой войны. Но — не тут-то было: в учебнике одну фамилию сменила другая. Место пусто не осталось. Сам подход автора, скованного «объективно-детерминированным представлением о ходе исторического процесса», исключает вариант получения АИ, куда более художественно привлекательный: еще бы, — представьте себе историю последнего полувека без фашизма и войны.

Но, всякий раз, подбираясь к АИ, писатели одергивали себя: а вдруг из-под пера выйдет нечто, слишком уж непохожее на реальный мир. Писатели намертво прикованы к единственно дозволенной линии развития истории.

Пожалуй, исключением во всей советской фантастике является цикл произведений известного писателя Георгия Гуревича [39] Гуревич Г. Еслиада//Древо тем. М., Молодая гвардия, 1991.

. Уже само название — «Еслиада» — заявка многообещающая. И автор виртуозно демонстрирует потенциальные возможности НФ-приемов в создании АИ. Но почему-то мэтр не предлагает ни одного развернутого варианта, показывая лишь ряд «узловых моментов» — «вилок» и «вееров» в мировой истории. По-видимому, сам автор не подозревает, что многие пункты его НФ-конспекта уже реализованы, причем весьма давно — лет за сорок-пятьдесят до написания «Еслиады». Писатель предложил собратьям по перу домашнее задание: вот, мол, идея, а детализировать мне некогда, хотите — пишите сами… дарю. Поразительно, как Г. Гуревич почти безошибочно повторяет мотивы НФ-приемов других фантастов, — место и время его вариантов АИ удивительно совпадают с ситуациями в уже написанных произведениях.

В мировой истории есть даты, словно магнит притягивающие фантастов. И они охотно поддаются искушению. Как пройти мимо наполеоновской эпохи — истинного заповедника АИ. Возможно, столь сильная тяга обусловлена самим временем Великой Французской революции, когда впервые столь ярко проявился вероятностный характер истории. Именно тогда монархическая предопределенность традиционной истории сменилась непредсказуемостью массовых постановок. В создание реальной истории включились все, кому не лень, почему бы, в таком случае, самому фантасту не создать свою «историю», хотя бы на бумаге, да и последствия ее не столь уж драматичны. Воображая диковинные варианты, автор несомненно получает интеллектуальное удовольствие. Главная ценность — в возможности со всей смелостью воображения художественно конструировать принципиально иные варианты, миры, истории. В этом — суть альтернативно-исторической фантастики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Филип Дик - Затворник из горной твердыни [= Человек в высоком замке]](/books/1135060/filip-dik-zatvornik-iz-gornoj-tverdyni-chelovek.webp)