Александр Беляев - Человек-амфибия (первоначальный, журнальный вариант романа)

- Название:Человек-амфибия (первоначальный, журнальный вариант романа)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Земля и фабрика

- Год:1928

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Беляев - Человек-амфибия (первоначальный, журнальный вариант романа) краткое содержание

"Наступила душная январская ночь аргентинского лета. Чёрное небо покрылось звёздами. «Медуза» спокойно стояла на якоре. Тишина ночи не нарушалась ни всплеском волны, ни скрипом снастей. Казалось, океан спал глубоким сном…" — так начинается этот роман в привычном для нас варианте.

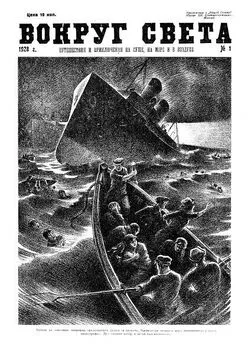

А перед Вами, первый вариант романа, каким он был опубликован в 1928 году в журнале "Вокруг света". В том же году его выпустило отдельной книгой издательство "Земля и Фабрика", но тиражом всего в 5000 экземпляров. Тогда, для огромной читающей страны, это был мизерный тираж, так что книга давно стала недоступным раритетом.

Для следующего издания, которого пришлось ждать целых 10 лет, автор основательно переработал роман. Из текста пропала целая глава "Подводный враг", значительно была сокращена революционная сюжетная линия, были убраны результаты опытов Сальватора над индейскими детьми и еще многое другое. Что-то было адаптировано для детской аудитории, что-то исправлено в связи с общим изменением отношения руководства страны к идее мировой революции.

За последующие 80 лет, роман выдержал более 100 переизданий; книга печаталась огромными тиражами, которые даже не снились современным пигмеям издательского дела. Суммарный тираж романа подсчитать довольно сложно, вероятно, он близок к 14 миллионам экземпляров! Но, всегда печатался второй исправленный вариант.

Теперь у Вас, читатель, есть возможность решить, какой из вариантов романа лучше: "классический", или ранний; пошла ли ему на пользу такая глубокая переработка, и что это в конце концов: цензурная правка, или шлифовка мастера.

Роман иллюстрирован замечательными рисунками А. Шпира и снабжен очень даже небезынтересным послесловием автора.

Человек-амфибия (первоначальный, журнальный вариант романа) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Профессор Сальватор — не вымышленное лицо, так же как не вымышлен и его процесс. Этот процесс действительно происходил в Буэнос-Айресе в 1926 году и произвел в свое время не меньшую сенсацию в Южной и Северной Америке, чем так называемый «обезьяний процесс» в Дейтоне (САСШ [47] САСШ — Северо-Американские Соединенные Штаты.

). В последнем процессе, как известно, обвиняемый — учитель Скопе оказался на скамье подсудимых за преподавание в школе «крамольной» теории Дарвина. Сальватор же был приговорен верховным судом к долгосрочному тюремному заключению за святотатство, так как «не подобает человеку изменять то, что сотворено по образу и подобию божию». Таким образом, в основе обвинения Сальватора лежали те же религиозные мотивы, что и в «обезьяньем» процессе.

Разница между этими процессами только в том, что Скопе преподавал теорию эволюции, а Сальватор как бы осуществлял эту теорию на практике, искусственно преобразовывая человеческое тело.

Большинство описанных в романе операций действительно были произведены Сальватором. По его проекту, мышцы у сгиба руки переходили в особые ремешки, благодаря которым рука могла поворачиваться на 180°. На груди слева он проделывал полость для… бумаг, на правом бедре в коже прорезал карман и т. п., словом, он приспособлял организм (по его словам) «к требованиям современной цивилизации». Все эти опыты он проделывал над детьми индейцев, которые боготворили его.

По сообщениям газет, на суде Сальватор проявил необычайную ясность ума и вел свою защиту сам, научно обоснованно доказывая правильность своих опытов и их полную допустимость.

«В этом деле я ничего не понимаю», — подлинные слова главного эксперта верховного суда профессора Шейна…

Что же в этом романе от действительности и что от фантастики?

Как мы указали, действительностью являются и сам Сальватор, и производимые им операции, и его процесс, и общественный фон, на котором разыгрываются события.

«Сад чудес» должен был представлять в натуре нечто подлинно необычайное. Правда, в романе в саду Сальватора фигурируют не только «люди-уроды», но и животные и птицы. При всей фантастичности в описании обитателей сада, все же здесь больше «фантастики природы и искусства человека», чем оторванного от жизни фантазерства.

Ученые действительно производили многочисленные и удачные опыты рассечения и сшивания различных частей животных, создавая таким образом как бы новые, не встречающиеся в природе виды. Притом Сальватор, работая в области изменений в организме, производимых хирургическим путем, не мог не интересоваться всякими отступлениями от нормы, проявлениями атавизма у человека и животного и т. п. А в этом отношении сама жизнь могла ему доставить немало экземпляров таких необычайных существ.

Вот, например, изображение хвостатого ребенка из племени самоа (рис. 1), а также несколько образцов одноглазых уродцев — «циклопов» (рис. 2). Все они выглядят достаточно фантастично, и тем не менее, эта игра природы — факт, а не фантастика.

Хвостатые и поросшие волосами люди, искажающие «образ и подобие божие», являются неоспоримым доказательством кровного родства человека с его животными предками.

Один из уродцев — одноглазый поросенок с хоботком (рис. 3) — несколько напоминает, как «сон природы о прошлом», вымершее чудовище — трицератопса (см. изображение рогатого кабана на рисунке в № 3 журнала «Вокруг Света», также несколько напоминающее трицератопса).

Таким образом, в описании «сада чудес» фантастика проявилась скорее в количестве, чем в качестве изображаемых «монстров».

Элемент чистой фантастики, — считая фантастикой то, чего еще нет в настоящий момент, — введен автором лишь в отношении центральной фигуры романа — «человека-амфибии» Ихтиандра. Но и здесь фантастика не лишена известной научной основы или, по крайней мере, переплетена с этой основой. Ведь «человек-амфибия» — только соединение в одном существе двух отдаленных стадий эволюции. Недаром выведенный в романе эксперт, профессор Шейн, говорит на суде о родстве человека с рыбой.

Мы не будем повторять содержания этой речи, но дадим к ней лишь несколько иллюстраций.

На рисунке 4 показаны различные стадии развития человеческого зародыша. На известной ступени развития зародыш человека почти не отличается от зародыша животного! Так, жаберные дуги («человек-рыба») обнаруживаются у человека на двадцатый, день, затем зародыш приобретает сходство с зародышем птицы, потом — с зародышем четвероногого млекопитающего и лишь под конец — форму, свойственную только человеку.

Вот рисунок, изображающий человеческий зародыш в стадии, наиболее близкой к зародышу рыбы (рис. 5).

В дальнейшем жаберные дуги преобразовываются. Следующий рисунок показывает, во что они преобразовались у взрослого человека (рис. 6).

Однако как атавистический признак иногда следы жаберных щелей остаются даже у взрослого человека, как мы это видим на рисунке 7.

Таким образом, Шейн имел основания предполагать, что Ихтиандр — продукт задержки развития зародыша на стадии рыбы, хотя и сам Шейн указывает также на недостаточность, даже недопустимость такого объяснения: Ихтиандр был бы уродом, если бы его жабры не превратились в слуховой аппарат, подъязычную кость и пр.

Сальватор также отверг это объяснение. Он говорил, что сделал Ихтиандра земноводным существом хирургически, — вшив ему жабры акулы.

Живой Сальватор (не из романа) не производил такой операции.

Но возможно ли вообще проделать такой опыт?

На этот вопрос приходится ответить отрицательно, — по крайней мере, имея в виду современное состояние науки. Правда, успехи хирургии за последние годы так изумительны, что такая операция, как пересадка человеку жабер акулы, как будто не представляется технически невозможной. Однако трудность заключается не в самой технике пересадки, а в том, что в организм человека пришлось бы «включить» новый орган, соединив его нервную и кровеносную систему с общей системой и внеся этим существенные функциональные изменения.

Иной вопрос — может ли быть произведена такая операция не в наши дни, а хотя бы в отдаленном будущем? На этот вопрос можно сказать одно, что эта задача при современных головокружительных успехах хирургии кажется, во всяком случае, менее фантастично, чем показалась бы несколько десятков лет назад мысль о пересадке кожи, о живом пальце, отрезанном от руки и продолжающем самостоятельную жизнь, об оживленном сердце, вырезанном из груди человека, и т. п. И здесь, быть может, применимы слова профессора Сальратора о том, что совершенное им сегодня — завтра может оказаться доступным рядовому хирургу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Беляев - Человек-амфибия [сборник]](/books/1149009/aleksandr-belyaev-chelovek-amfibiya-sbornik.webp)