Эдмунд Внук-Липиньский - Социология публичной жизни

- Название:Социология публичной жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва, Челябинск

- ISBN:978-5-91603-593-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эдмунд Внук-Липиньский - Социология публичной жизни краткое содержание

Социология публичной жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

5. Свобода выражения своего мнения. Граждане имеют право выражать свое мнение без страха строгого наказания по политическим мотивам в широком смысле, включая критику властей, правительства, режима, социально-экономического порядка и господствующей идеологии.

6. Альтернативная информация. Граждане располагают правом на поиск альтернативных источников информации.

Более того, альтернативные источники информации существуют и защищены законами.

7. Организационная самодеятельность. Для достижения различных прав, включая вышеперечисленные, граждане также вправе формировать сравнительно самостоятельные ассоциации или организации, включая независимые политические партии и группы интересов.

Вышеуказанные институциональные решения представляют собой необходимое, хотя и не всегда достаточное условие для соблюдения пяти основных – по мнению Р. Даля – критериев демократического порядка, а именно: 1) обеспечения равенства выбора; 2) обеспечения реального участия общества в политическом процессе; 3) создания возможностей для понимания того, что происходит в публичной жизни; 4) создания институциональных условий для общественного контроля за правительственными приоритетами; 5) включения взрослой части общества в состав демоса [20] В разделе «Критерии демократического процесса» монографии Р. Даля «Демократия и ее критики» (с. 162–171) говорится про «пять стандартных – если угодно, идеально стандартных – критериев», но указаны и подробно разобраны лишь следующие четыре: эффективное участие; равенство голосования на решающей стадии; просвещенное понимание; контроль над повесткой дня.

.

Как вытекает из приведенных ранее рассуждений, демократия в большей степени является процедурой, нежели идеологией; она представляет собой прежде всего форму, совокупность формальных правил и институтов, в рамках которых есть место для самых разнообразных идеологий, причем каждая из них формально равноправна. Пространством столкновения таких разнообразных идеологий является публичная жизнь определенного общества. Это, разумеется, не означает, что демократия – как система – совершенно лишена ценностей. Подобное утверждение было бы слишком далеко идущим, а следовательно, никак не точным. Демократия имеет свою собственную аксиологию, где на передний план выдвигаются роль и права индивида, заключающиеся в его гражданском статусе и заимствованные из либеральных доктрин (эти вопросы будут рассмотрены в одной из последующих глав). Поэтому к понятию «демократия» часто добавляется прилагательное «либеральная» – как раз для того, чтобы акцентировать в сегодняшних демократических системах именно весомость человеческой личности и ее прав.

На практике встречается много моделей полиархии, которые – хотя иногда они весьма ощутимо различаются между собой – не перестают, однако, удовлетворять тем институциональным критериям Даля, которые приписываются демократии. И речь здесь идет не только о естественных – ибо вытекающих из местной политической традиции – различиях в структурах власти, не об избирательных законах и положениях о выборах, а также не о способах пересчета набранных голосов на количество мандатов в представительных органах (если этот пересчет честен). Все указанные различия, разумеется, важны и могут ощутимо влиять на состав властной элиты или даже на структуру партийной системы, но они носят «технический» характер, потому что относятся к дифференцированным институциональным решениям одной и той же проблемы, а именно создания демократического представительства демоса в структурах власти (какими бы они ни были).

Гильермо О’Доннелл (O’Donnell) определяет демократию несколько другим способом. Он пишет, что «демократический режим (или политическая демократия, или же полиархия) содержит следующие составные элементы: а) честные и институционализированные выборы; б) определенные контекстные свободы, по поводу которых можно в разумных пределах полагать, что их совместное наличие создает высокую вероятность честных выборов; в) государство, которое на своей территории устанавливает, кто может быть признан в качестве политического гражданина; г) правовую систему того же самого государства, которая присваивает людям политическое гражданство исходя из принципов универсальности и инклюзивности и действуя при этом через защиту и поддержку вышеупомянутых контекстных свобод, а также пассивного и активного избирательного права и в целом различных способов участия в честных выборах» ( O’Donnell , 1999: 27).

В подходах О’Доннелла, Роберта Даля, а также Йозефа Шумпетера (Schumpeter) есть одна общая черта, так как, по мнению всех этих теоретиков, она представляет собой стержень демократической системы; эта общая черта – существование свободных, честных, всеобщих и конкурентных политических выборов. Ибо только посредством таких выборов возможно создание по-настоящему демократического представительства. Если данный критерий удовлетворяется, то наименование демократической системы может принадлежать очень сильно различающимся вариантам полиархии. Расхождения между отдельными эмпирически наблюдаемыми демократическими системами могут вытекать из разных институциональных решений, но могут также иметь и более глубокие социальные первопричины.

Более глубокие различия коренятся, с одной стороны, в структуре общества, а с другой – в исторически обусловленных и тоже коренящихся в социальной структуре вариантах и формах поведения политических элит. Причем важна здесь не только присутствующая в каждом обществе структура, обусловленная разделением труда, но также – и даже в большей степени – структура, обусловленная культурной фрагментацией общества (например, это могут быть этнические различия, глубокие религиозные расколы или разобщенность между образованным слоем и широкими массами, которым присущ низкий или очень низкий уровень образования).

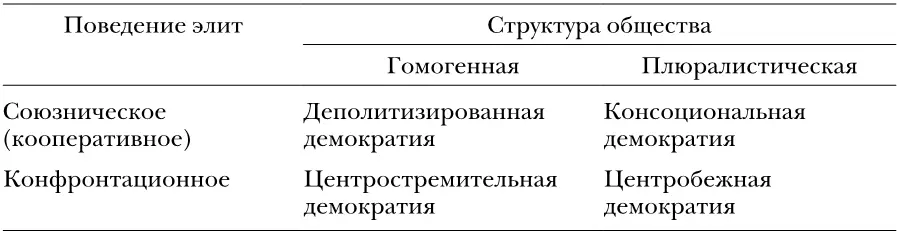

Названные различия позволили Лейпхарту (Lijphart) сформулировать следующую типологию демократических режимов.

Таблица 1

Типология демократических режимов

Источник: ( Lijphart , 1977: 106), а также схема 2 «Типология элит» в разделе «Типология демократических режимов» русского перевода этой работы (с. 142).

В деполитизированной демократииидеологические и религиозные виды напряженности ослабляются, зато появляется тенденция к заключению союзов между элитами, принадлежащими к разным политическим лагерям, во имя технократической эффективности при принятии решений. Ослабление идеологических и религиозных видов напряженности оказывается возможным потому, что в религиозном смысле общество носит относительно гомогенный характер, а в его общественной структуре (которая принимает форму ромба) доминирует большой по численности средний класс, тогда как разнообразные идеологии – продолжающие, правда, присутствовать в публичном дискурсе – уже не возбуждают особой «общественной лихорадки» и трактуются с изрядной дистанцированностью даже теми, кто их провозглашает. Такой тип демократической системы эволюционирует в направлении бюрократическо-корпоративных решений, где политическая конкуренция, доктринальные дискуссии и мобилизация поддержки со стороны масс для определенного варианта действий (определенной опции) угасают, а на этом месте появляются постоянные переговоры, к которым подключаются все существенные акторы публичной жизни. В деполитизированной демократии выбор определенного варианта или приоритета развития перестает быть публичным делом, а становится результатом компромисса разных акторов публичной жизни, включенных в процесс принятия решений. Исторически симптомы такой модели демократии впервые обнаружились на Западе в начале 60-х годов XX века (особенно в Скандинавских странах), когда часть теоретиков стали задумываться, не вступает ли западный мир в период всеобщих сумерек идеологии в публичной жизни. Но эта тенденция продержалась недолго, потому что уже на исходе 60-х и в 70-х годах идеологическая проблематика вновь начала становиться существенным фактором структуризации публичной жизни. Однако, как отмечает Аренд Лейпхарт, «из всех западных демократий скандинавские страны пошли дальше всех в направлении деполитизированной модели демократии» ( Lijphart , 1977: 111; в рус. пер. с. 147) [21] При этом сам Лейпхарт, приводя фразу «из всех западных демократий скандинавские страны наиболее приблизились к деполитизированному типу», ссылается на работу: Heisler M. O., Kvavik R. B. Patterns of European Politics: The «European Polity» Model // M. O. Heisler (ed.) Politics in Europe: Structures and Processes in Some Postindustrial Democracies. N. Y.: McKay, 1974. Р. 46–48.

. Центростремительная демократияпоявляется в тех обществах, которые точно так же, как и в предыдущем случае, с точки зрения социальной структуры и религии относительно гомогенны, а кроме того, в них доминирует сильное чувство общности и наблюдается относительно гомогенный уровень политической культуры. В таком социальном контексте даже конфронтационное поведение элит наряду с явно отмечаемой политической борьбой между правительством и оппозицией не нарушает стабильности всей системы. Именно благодаря этой относительной однородности социальной базы указанные конфронтации никогда не приобретают радикального уклона и в некотором смысле носят ритуализированный характер. К данному типу относятся, по мнению Лейпхарта, демократии англосаксонского типа, особенно Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Ирландия ( Lijphart , 1977; в рус. пер. с. 147).

Интервал:

Закладка:

![Евгений Красницкий - Отрок. Внук сотника: Внук сотника. Бешеный лис. Покоренная сила [сборник]](/books/1084756/evgenij-krasnickij-otrok-vnuk-sotnika-vnuk-sotni.webp)

![Коллектив авторов - Все в прошлом [Теория и практика публичной истории]](/books/1142708/kollektiv-avtorov-vse-v-proshlom-teoriya-i-praktika.webp)