Эдмунд Внук-Липиньский - Социология публичной жизни

- Название:Социология публичной жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва, Челябинск

- ISBN:978-5-91603-593-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эдмунд Внук-Липиньский - Социология публичной жизни краткое содержание

Социология публичной жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Взамен за такой привилегированный доступ к более либеральным правилам игры авторитарная система может добиться укрепления лояльности к себе (уже не из идеологических, а из чисто прагматических соображений) со стороны тех групп, которые занимают в структуре власти и экономики ключевые позиции с точки зрения стабильности системы и ее репродукции. Причем это отнюдь не только теоретический аргумент. На практике всякая недемократическая система применяет для своих «преторианцев» разнообразные привилегии, которые, по сути дела, представляют собой либеральное отступление от ортодоксального употребления одних и тех же правил в публичной жизни.

Демократизация может пониматься как степень общественной эмансипации, или, другими словами, как степень эгалитаризации правил игры, обязывающих в публичной жизни, либо, выражаясь еще иначе, уравнивания публичных прав, которые положены членам определенного общества. Чем больше социальных категорий уже на старте исключаются из самой возможности участия в публичной жизни на принципах, доступных другим, или, формулируя это на иной лад, чем больше существует социальных субъектов, которые не могут реализовать на практике публичные права, доступные другим субъектам, тем в меньшей степени демократизирована определенная система и vice versa (наоборот).

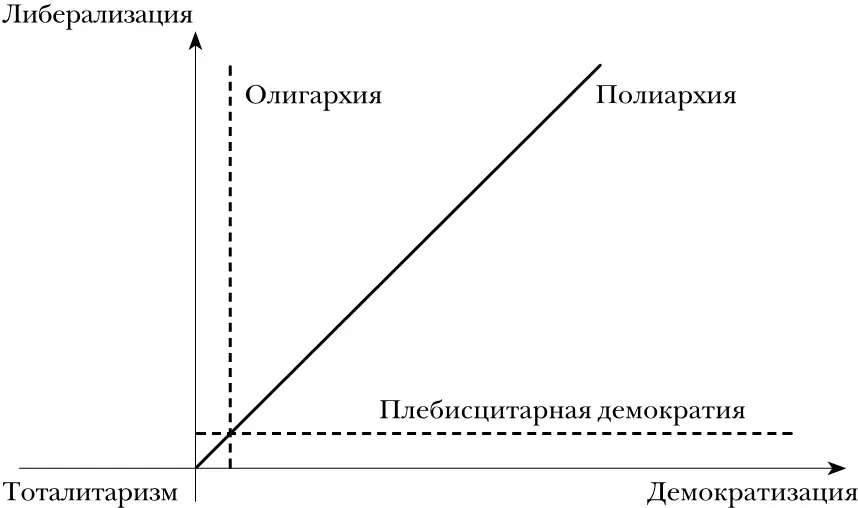

Зависимость между либерализацией и демократизацией иллюстрируется рис. 1.

Рис. 1.

За исходную точку мы можем принять идеальный тип тоталитарного строя, в котором правила игры даже для самых высоких функционеров системы максимально далеки от либерализма, и вместе с тем в такой системе вообще нет подлинной публичной жизни, поскольку все это пространство целиком и без всякого остатка заполняют события, которые порождаются сверху. Указанная система представляет собой удобную исходную точку по той причине, что уровень обеих рассматриваемых ценностей (т. е. либерализации и демократизации) здесь близок к нулю. Теоретически – что вытекает из рис. 1 – возможна как демократизация без либерализации, так и либерализация без демократизации.

Демократизация без либерализации – это процесс, включающий очередные сегменты общества в пределы демоса, однако же при этом правила игры, действующие в публичной жизни в качестве обязательных, остаются далекими от либерализма. Причем это вовсе не правила, навязываемые сверху (как в тоталитаризме), но принимаемые и одобряемые теми, кто конституирует демос, а такие лица образуют преобладающее большинство. Этому процессу соответствует линия, параллельная оси демократизации и, по правде говоря, не очень далеко от нее отстоящая – ввиду незначительного прогресса на оси либерализации.

Как бы странно ни выглядело такое сочетание, оно отнюдь не является искусственной конструкцией, теоретически придуманной единственно для окончательного дополнения обсуждаемой модели. В отдаленной истории – да и во вполне современной тоже – можно с легкостью найти много эмпирических иллюстраций именно такого процесса. Достаточно назвать популистскую систему в Аргентине времен Перона, Беларусь в период правления Лукашенко с существующими там сильными элементами популизма, Алжир, который являет собой случай особенно необычных последствий демократизации. До 1989 года единственной легальной партией в этой стране был Фронт национального освобождения. Вступление Алжира в 1989 году на путь демократизации сделало возможным создание партий, являющихся политическими соперниками по отношению к Фронту национального освобождения. Первые по-настоящему конкурентные выборы в этой стране, проведенные в 1990 году, принесли решительную победу Мусульманскому фронту спасения – партии фундаменталистского толка. Это привело к серьезным общественным волнениям и беспорядкам, результатом которых стало введение чрезвычайного положения. В 1991 году там провели повторные свободные и всеобщие выборы, которые снова с большим перевесом выиграл фундаменталистский Мусульманский фронт спасения. В соответствии с волей большинства в Алжире, вероятно, возникла бы очередная исламская республика, если бы через месяц после указанных выборов армия не совершила государственный переворот и не запретила деятельность Мусульманского фронта спасения [25].

Либерализация без демократизации – это процесс, в рамках которого правила игры, правда, делаются все более и более либеральными, но пользоваться ими может лишь узкая группа привилегированных личностей. Результатом такого процесса становится олигархизация системы, характеризующаяся наличием относительно небольшой группы привилегированных лиц, которые косвенно или непосредственно правят огромными массами людей, лишенных доступа к этим привилегированным правилам игры и оказывающихся тем самым – вследствие отсутствия надлежащего прогресса демократизации – гражданами второй категории. Такой ситуации на рисунке соответствует линия, параллельная оси либерализации и тоже не очень далеко от нее отстоящая – ввиду узкого состава группы, которая вкушает плоды однобокой либерализации.

Между двумя указанными только что крайними случаями (либерализацией без демократизации, с одной стороны, и демократизацией без либерализации – с другой) располагаются разнообразные пути отхода от авторитарной системы в направлении какой-либо из моделей демократии. Чем более равномерен прогресс в одном и другом измерениях, тем выше вероятность того, что изменение системы приведет к возникновению полиархии, по возможности максимально близкой к идеальному типу либеральной демократии. На рис. 1 этому процессу соответствует линия, идущая под углом 45 градусов к обеим осям координат.

Демократические революции в условиях глобализации мира

Конец XX века был отмечен таким значительным ростом числа демократических стран и таким небольшим их выбыванием из этого перечня, что не возникало сомнений: мы имеем дело с глобальной тенденцией, добирающейся до разных континентов, даже до тех цивилизационных и культурных кругов, где общества и государства никогда ранее не функционировали в рамках демократической системы. Указанную тенденцию стали, вслед за Сэмюэлом Хантингтоном ( Huntington , 1991), называть третьей волной демократизации.

Хантингтон подверг пристальному рассмотрению возникновение и исчезновение демократических государств на протяжении без малого двух последних столетий. Из этих его наблюдений вытекало в качестве итогового вывода, что в течение одних периодов численность государств с разными вариантами демократического строя возрастает, а в течение других – уменьшается. Другими словами, дело обстоит отнюдь не так, что переход от авторитарного строя к демократии означает окончательный разрыв с недемократическим прошлым. Хантингтон зафиксировал много случаев, когда переход к демократии оказывался лишь кратковременным эпизодом, за которым следовало возвращение к недемократическому строю, иногда даже в более репрессивной форме, нежели перед этим эпизодическим изменением. Такие смены видов общественного строя напоминали волнообразные колебания, и отсюда взялась его метафора о волнах демократизации, которая привилась в качестве обозначения этих глобальных процессов. Волна демократизации определяется Хантингтоном как «группа переходов от недемократических режимов к демократическим, происходящих в определенный период времени, количество которых значительно превышает количество переходов в противоположном направлении в данный период» ( Huntington , 1991: 15; в рус. пер. с. 26). В соответствии с его хронологией первая волна демократизации, достаточно длительная, но относительно невысокая, проходила в 1828–1926 годах. Эта волна была долговременным отголоском двух революций, случившихся в конце XVIII века: американской и французской, но демократические институты, которые возникли в результате этой волны, были уже продуктом XIX века. Симптомы отката первой волны демократизации просматривались уже в начале 20-х годов XX века. В целом 20-е и 30-е годы прошлого столетия характеризовались отступлением от демократии либо в направлении традиционных авторитарных режимов (например, в Латинской Америке), либо в направлении фашистского или же коммунистического тоталитаризма (например, в Европе и Азии). Вторая, короткая волна демократизации возникла на исходе Второй мировой войны. Хантингтон связывает указанную волну демократизации с образованием демократических режимов на территориях, освобожденных западными союзниками от фашизма (в частности, это Западная Германия, Япония, Корея, Австрия, Италия, Норвегия). Вторая волна демократизации – по мнению Хантингтона – исчерпала себя в самом начале 60-х, главным образом вследствие авторитарных переворотов в Латинской Америке. Однако, как показывают более точные и детализированные исследования Ренске Доренсплита ( Doorenspleet , 2000), не было столь уж отчетливого отступления второй волны демократизации, как утверждает Хантингтон, а скорее имел место некоторый застой, который продолжался вплоть до середины 70-х годов XX века. Расхождения между подсчетами Хантингтона и Доренсплита возникают из-за того, что Хантингтон при датировке подъема и спада двух первых волн демократизации опирался на такой показатель, как меняющийся процент демократических государств в общем количестве государств на планете. Тем временем в абсолютных цифрах число демократических государств демонстрировало лишь незначительные флуктуации – даже в те периоды, когда, по оценкам Хантингтона, мы имели дело с угасанием второй волны демократизации. Доля демократических государств в общем количестве государств на Земле оказалась показателем, который в определенном смысле сбивает с толка, поскольку период деколонизации означал весьма ярко выраженный рост числа суверенных государств, так что база для расчетов была непостоянной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Красницкий - Отрок. Внук сотника: Внук сотника. Бешеный лис. Покоренная сила [сборник]](/books/1084756/evgenij-krasnickij-otrok-vnuk-sotnika-vnuk-sotni.webp)

![Коллектив авторов - Все в прошлом [Теория и практика публичной истории]](/books/1142708/kollektiv-avtorov-vse-v-proshlom-teoriya-i-praktika.webp)