Владимир Соловьев - Теория социальных систем. Том 1. Теория организации социальных систем

- Название:Теория социальных систем. Том 1. Теория организации социальных систем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2005

- ISBN:5-8036-0202-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Соловьев - Теория социальных систем. Том 1. Теория организации социальных систем краткое содержание

Работа при первом чтении может показаться сложной, ввиду того, что в работе используется четкий понятийно категориальный аппарат, необходимый для построения научно обоснованной теории организации общества.

Теория социальных систем. Том 1. Теория организации социальных систем - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В основе организационной деятельности материального производства лежат вещно-энергетические, механические, технико-технологические отношения элементов производственного процесса. При современном уровне развития машинного производства предметно-практическая деятельность представляет собой форму кооперированного (в основном физического) труда, где предметы, средства труда и способы их соединения в процессе производства определяются принятой (установленной проектом) материализованной специализированной технологией производственного процесса получения определенных продуктов в вещной форме. Вследствие того, что предметы и средства труда имеют достаточно жесткие технические параметры и характеристики узкофункционального направления, то их соединение в процессе производства строго предопределено технологией этого процесса как во времени, так и в пространстве.

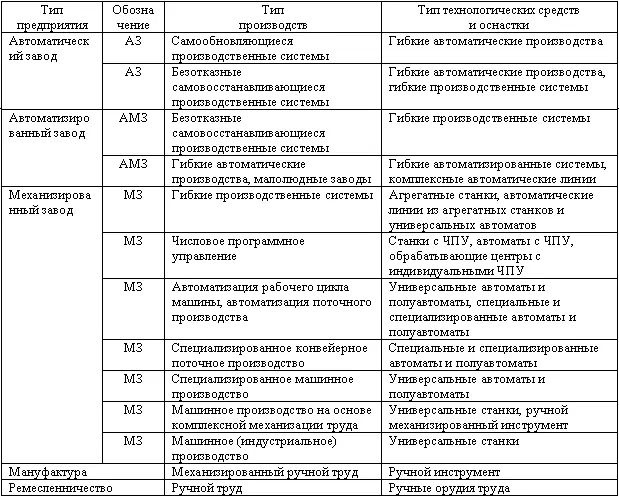

Исторически расширение потребностей человека и возможностей их удовлетворения вследствие развития общества объективно сопровождается расширением номенклатуры и ассортимента предметов различного функционального назначения, усложнением состава и структуры продуктов потребления, повышением качества и увеличением их объема (количества). Производительная сила ручного, физического труда заменяется высокопроизводительными машинами, механизмами и автоматами. Соответственно этому меняется организация труда: от мануфактурного к машинному (индустриальному) и автоматизированному производству (табл. 1).

Таблица 1

Принципиальная схема развития механизации и автоматизации производственной деятельности

Однако онтологически и феноменологически производственные процессы как были, так и остались операционализированными.

Более того, в настоящее время для изготовления (производства) какого-либо продукта требуются уже не десятки и сотни, а тысячи и сотни тысяч операций, разделенных по отдельным рабочим местам. [43] Под операцией в настоящей работе понимается элементарное действие (сумма действий), состоящее из одного или нескольких технологических приемов, обладающее относительной самостоятельностью, автономностью и законченностью, как часть технологического процесса, выполняемого на одном рабочем месте.

Парадокс технического прогресса проявляется в том, что машины и механизмы создавались для замены средств и орудий ручного (физического) труда только отдельных универсальных операций и групп операций, а не всей их совокупности одновременно. Поэтому для осуществления производственного процесса изготовления какого-либо продукта требуется целая гамма (система) узкоспециализированных по отдельным операциям и группам операций функциональных машин и механизмов, жестко технологически увязанных в единую специфическую систему машин. Материализованная система машин обладает высоким уровнем гомеостазиса и достаточно инерционна и консервативна, так как переход на другую технологию производства от идеи до ее материальной технической реализации составляет не менее 10 лет. Не случайно, в работах Римского клуба (А. Печчеи, Дж. Форрестер) говорится об экспансии машин в жизни человека, когда все большая часть жизни человека и ресурсов тратится на создание и поддержание «жизни» (конструирование, изготовление, обслуживание, ремонт, модернизацию, изготовление запасных частей и т. п.) системы машин и «подчиняется» законам функционирования машин. Даже если не придерживаться столь пессимистической оценки роли машин в жизни человеческого общества, необходимо считаться с тем объективным фактом, что в настоящее время создана (материализована) и функционирует мощная система техноценоза: система машин и индустрия их производства, где человек вынужденно функционально «прикрепляется» к машине, выполняя простейшие манипуляции как оператор. И хотя сегодня сами машины, используемые в качестве средств и орудий труда, становятся все более полифункциональными в рамках частичных производственных процессов (станки с ЧПУ, робототехника, станки-автоматы, автоматические линии, гибкие автоматизированные производства и т. п.), в целом, их изготовление и эксплуатация по-прежнему остаются на уровне операционализированного производства. Как это ни парадоксально (с гуманистической точки зрения), но до сих пор наиболее эффективной производительной формой организации труда является конвейерное производство, где человек используется функционально как симплифицированный элемент большого производственного «механизма» («машины»).

Соответственно «человеческая» деятельность в материальном производстве подчинена требованиям технологии производственного процесса, то есть операционализирована, формализована, нормативно задана и функционально предопределена по структуре, содержанию, возможным способам (операциям, приемам), последовательности осуществления, времени, форме конечного результата. Это приводит к достаточно четкой фиксации рабочего пространства (рабочего места) и нормативно ограниченному, приспособленному для данного рабочего места набору необходимых средств, способов, норм и орудий труда. Таким образом, каждой позиции (группе позиций) в системе кооперированной деятельности предписан необходимый стандартный набор инструментов, средств, предметов, норм деятельности, определены форма и структура выходного продукта (результата) деятельности, технология соединения их в процессе производства.

Процесс деятельности, по сути, регламентирован проектной и технически реализованной системой машин настолько жестко, что возможность проявления субъектности сведена к минимуму, а сам процесс деятельности «человека» превращается в простое функционирование. При этом «человек» используется в основном в качестве «механического средства» производства продукта наряду с другими материальными (овеществленными) средствами и предметами деятельности. Субъектность (естественная составляющая организационной деятельности) проявляется лишь в том, чтобы осознанно и рационально правильно реализовать технические и технологические предписания по использованию средств и предметов труда в производственном процессе. Мыслительные процессы ограничены рамками операций производственного процесса на данном рабочем месте в условиях кооперированной деятельности. Субъектная выраженность этого типа деятельности зависит от степени свободы операциональности предметных действий, разрешенных технологией в пределах технологических допусков и технически обоснованных норм, регламентированных техническими стандартами . Кроме того, в условиях предельно упрощенной до отдельных операций, разделенной и кооперированной деятельности результат труда на отдельных рабочих местах, как правило, выступает в форме частичного продукта. Частичность производственного процесса приводит к частичной ограниченной предметной деятельности и частичному использованию возможностей человека. Отсюда операционально универсальная специализация отдельных рабочих мест и обезличенная универсальная (стандартная, типовая), профессионально квалификационная ориентация работников, предназначенных для функционирования на этих рабочих местах (токарей, слесарей, каменщиков, маляров, электро– и газосварщиков и т. д.), независимо от разновидностей материального производства по продукту. Психофизиологические параметры «человеческого материала» ограничены обеспечением их соответствия условиям частичного технологического процесса выполнения универсальных типовых операций в рамках стандартного рабочего места.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: