Альберт Еганян - Инвестиции в инфраструктуру: Деньги, проекты, интересы. ГЧП, концессии, проектное финансирование

- Название:Инвестиции в инфраструктуру: Деньги, проекты, интересы. ГЧП, концессии, проектное финансирование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-3912-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Альберт Еганян - Инвестиции в инфраструктуру: Деньги, проекты, интересы. ГЧП, концессии, проектное финансирование краткое содержание

Инвестиции в инфраструктуру: Деньги, проекты, интересы. ГЧП, концессии, проектное финансирование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Оценки некоторых аналитиков еще более пессимистичны. В исследовании «Центра развития ГЧП» 2013–2014 гг. в разделе «Практика применения концессионных соглашений для развития инфраструктуры в России» упоминается о 79 проектах. Из них коммунальная, социальная, энергетическая инфраструктура – 58 проектов и 21 – транспортная. И это при том, что в обзор включен ряд анонсированных, но пока не запущенных проектов, тех, по которым не пройдена стадия начала или окончания публичного конкурса или финансового закрытия.

Поскольку концессия пока один из наиболее «раскрученных» ГЧП инструментов, то представляется, что оценка общего количества в 120–140 заявленных реалистичных проектов ГЧП выглядит более-менее правдивой. И это за десять лет. Текущее предложение на рынке таково.

Сравнение отечественных и иностранных текущих количественных показателей

Какое количество проектов ГЧП, выносимых на рынок, считается нормой в других странах? Единственно верного ответа на этот вопрос, естественно, не существует. Во всех странах ситуация различна. Более того, в любой статистике смешиваются не только разные виды инфраструктуры между собой (во всех странах свои термины и нюансы), но и размерность проектов. Потому какой-то единой и полезной для анализа количественной статистики, сравнивающей разные государства и вызывающей доверие, пока не встречал.

Например, по данным Asian Development Bank, проводившего исследование по условиям для ГЧП в инфраструктуре в 11 странах Азии за почти аналогичный период (2000–2009), КНР финансовое закрытие достигнуто для 614 инфраструктурных проектов.

Прошу обратить внимание на несколько фактов. Во-первых, статистика по КНР учитывает только те проекты, по которым уже достигнуто финансовое закрытие. Количество же запущенных проектов составляло, по оценкам экспертов, в два раза больше.

Во-вторых, приведены данные на период до 2009 г. Доступных независимых данных за этот период не существует, только внутрикитайские. А всем известно вольное отношение властей КНР к статистическим данным и стремление их преуменьшать в политических целях. Если внутрикитайские данные о тысячах запущенных проектов верны, то это уже чрезвычайно впечатляющие итоги. А если они окажутся еще и существенно заниженными, то даже не знаю, что сказать. Любые аналогии будут бессмысленными ввиду того, что мы в таком сравнении со своими итогами выглядим статистической погрешностью.

Кстати, такое количество «выбрасываемых» на рынок ГЧП-проектов свойственно не только развивающимся странам. Точной статистики, конечно, не существует, но, например, ЕЭК ООН утверждает, что британское Partnership UK [8]уже к 2008 г. поставило на рынок свыше 600 подготовленных проектов. По оценкам специалистов, в последние годы оно достигло своей пиковой эффективности, катализировав появление или самостоятельно выбросив на рынок в общей сложности около 940 больших, малых и средних проектов. И это на европейском рынке с его уровнем развития инфраструктуры.

Потребность в новых проектах

По оценкам Всемирного банка, Россия относится к группе стран с доходами выше средних, а ее общие расходы на инфраструктуру (без деления на государственные и частные) – водоснабжение, транспорт, канализацию, медицину (без учета операторства), телекоммуникации и иное – должны составлять не менее 4–5 % ВВП. Мы к этому уровню уже вплотную приблизились. Но формально это необходимо для поддержания текущего уровня состояния, имея в виду недоинвестирование в предыдущие годы, а также отсутствие особых задач по развитию инфраструктуры.

Фактически наш объем инвестиций в инфраструктуру соответствует аналогичным показателям Центральной и Восточной Европы. Правда, кроме прочего не учитывается размер страны и некоторые иные особенности, которые делают значительно менее линейными макрорасчеты и взаимозависимости.

Предполагается, что для того, чтобы выполнить национальную задачу (правда, она была настолько стратегическая, что все о ней уже давно забыли), которая лет десять – двенадцать назад была сформулирована как необходимость догнать к 2020 г. Португалию, в том числе по уровню развития инфраструктуры, необходимо, чтобы на рынок ежегодно не просто поступало, но и было им «переварено» не менее 300–500 инфраструктурных инвестиционных проектов разного размера. И так десять лет подряд.

Даже если предположить, что Португалия остановилась и ждет нас (а похоже, так и происходит из-за европейского экономического кризиса), то Россия все равно «отстает от графика», вернее, даже еще не начала его толком выполнять.

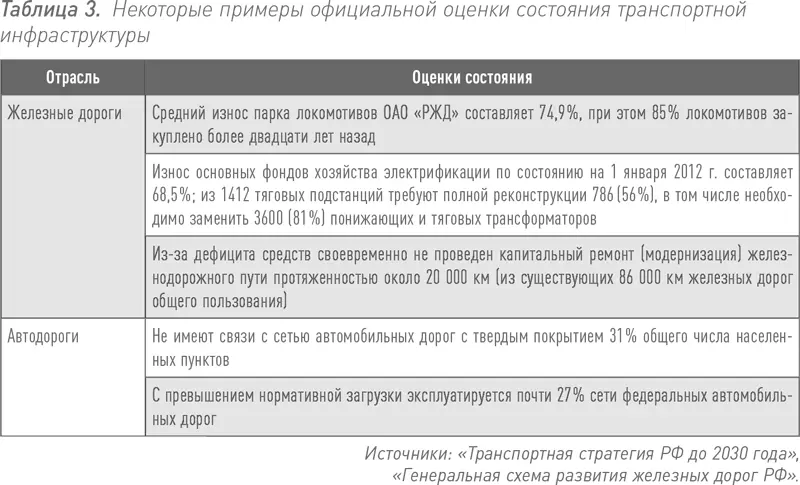

Транспортные примеры

Если уж было установлено, что не только у нас в стране, но и в мире транспортная инфраструктура – один из лидеров привлечения внебюджетных средств, то стоит отдельно проанализировать состояние дел в ней. Еще раз обращаю внимание, что лидерство в номинации «объем инвестиций» не равно лидерству по критерию «количество проектов».

В целом вполне справедливо обычно указывается, что транспортные проекты привлекли за последние годы внебюджетных инвестиций на несколько десятков миллиардов долларов США.

По сложившейся традиции считается, что в нашей стране транспорт – намного больше, чем просто отрасль экономики. Большинство иностранных экономистов всегда приводит в пример в первую очередь Россию и еще пару государств, когда говорят о транспортной инфраструктуре как о самостоятельной отрасли экономики и самовоспроизводящемся сегменте бизнеса, не относя его к сопутствующим индустриям, как в большинстве стран.

Не хотелось бы углубляться в политическую сферу, но отмечу, что с начала XX века и до сегодняшнего дня иностранные эксперты и по геополитике, и по военной теории говорят о чрезвычайной важности транспортной инфраструктуры именно в России для единства экономического пространства страны, поскольку именно она во многом определяет и устойчивость, и динамику функционирования национальной экономики, да и в целом жизнедеятельности общества.

При этом вряд ли найдется хотя бы один гражданин страны, включая меня и всех моих знакомых, который считает приемлемым сегодняшний уровень состояния инфраструктуры. Конечно, никто из нас не ждет, что ситуация скорректируется одномоментно. Но хотелось бы видеть намного более энергичную динамику позитивных изменений, каждое из которых тянет за собой новое позитивное изменение.

По оценкам экспертов, только в транспортную отрасль в России необходимо привлечение свыше $1 трлн инвестиций, которые разбиваются на несколько тысяч проектов. Обе цифры представляются чрезвычайно сложно достижимыми. Даже при том, что требуемый «гигиенический» минимум составляет около $500 млрд. Вместе с тем, если качественно структурировать подобную сумму на перспективу в десять лет, то привлекать в «Инфраструктурную Россию» по $50 млрд в год выглядит по-прежнему амбициозной, но уже не невыполнимой задачей. Некоторые страны BRICS с этим вполне справляются.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: