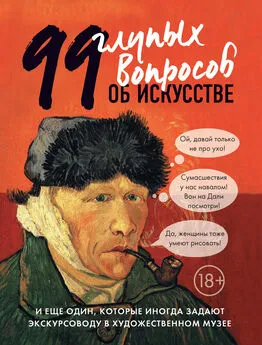

Алина Никонова - 99 глупых вопросов об искусстве и еще один, которые иногда задают экскурсоводу в художественном музее

- Название:99 глупых вопросов об искусстве и еще один, которые иногда задают экскурсоводу в художественном музее

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2018

- ISBN:978-5-04-097378-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алина Никонова - 99 глупых вопросов об искусстве и еще один, которые иногда задают экскурсоводу в художественном музее краткое содержание

Алина Никонова – искусствовед и блогер – отвечает на вопросы, которые вы не решались задать:

– почему Пикассо писал такие странные картины и что в них гениального?

– как отличить хорошую картину от плохой?

– сколько стоит все то, что находится в музеях?

– есть ли в древнеегипетском искусстве что-то мистическое?

– почему некоторые картины подвергаются нападению сумасшедших?

– как понимать картины Сальвадора Дали, если они такие необычные?

99 глупых вопросов об искусстве и еще один, которые иногда задают экскурсоводу в художественном музее - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Подобные гениальные фальсификаторы, которые живут как бы на грани между искусством и преступлением, появляются не так уж часто, гораздо больше тех, кто интересуется исключительно прибылью от криминального бизнеса.

В музеях подделки практически не встречаются. Конечно, какое-либо сомнительное полотно может попасть туда как дар, или музей приобретет что-то сомнительное, если экспертиза будет проведена не очень добросовестно, но сознательные подделки произведений из музейной коллекции, которыми заменяют подлинники, встречаются очень редко.

Вообще для западного рынка часто подделывают авангард, он пользуется там большим спросом, а для внутреннего пользования идут русские художники XIX века, те, чьи имена лучше всего известны публике.

Любопытно, что до революции в России существовала настоящая индустрия подделок. В Ростове, например, была целая школа по изготовлению поддельного Левитана.

Самым громким делом о подделках русских художников в последние годы была, несомненно, история с галерейщиками супругами Преображенскими. Под видом произведений русских классиков они продавали своим состоятельным, но не очень разбирающимся в искусстве клиентам подделки картин, в частности А. А. Киселева (1838–1911), русского пейзажиста-передвижника, а также И. И. Шишкина и И. К. Айвазовского. Технология, которую использовали мошенники, была проста. На западных аукционах за небольшие деньги приобретались картины малоизвестных художников, после чего эти полотна переправляли в Россию, замазывали подписи настоящих авторов, ставили поверх имена русских художников, изменяли на картинах некоторые характерные детали, например наряды крестьян или формы домов. Таким образом из картины, например, никому не известного датчанина Януса Ла Кура ценой 5–7 тыс. долларов получался Киселев стоимостью 100–165 тыс. долларов.

Афера была вскрыта случайно, благодаря внимательности одного из приятелей пострадавших бизнесменов, который заметил сходство картин якобы Киселева и полотен неизвестного датчанина, которые он видел в каталоге одного из западных аукционов. Обманутый бизнесмен обратился в милицию (дело происходило в начале 2000-х годов), и таким образом развалился бизнес, в котором крутились многомиллионные суммы.

Между прочим, один из поддельных Шишкиных, происходивших из салона Преображенских «Русская коллекция», даже попал на знаменитый аукцион «Сотбис», и только в последний момент эксперты опознали в нем подделку и лот был снят с торгов.

Продажа поддельных работ, возможно, ничуть не менее прибыльное занятие, чем честная торговля произведениями искусства. Но людям, понимающим в этом, сбыть фальшивку практически невозможно. Поэтому с 2006 года, когда разразился скандал с массовыми хищениями предметов из Эрмитажа, внимание правоохранительных органов приковано к проверкам в крупнейших российских музеях. Несколько серьезных экспертов высказали мнение, что очень многие экспонаты все-таки были заменены на подделки, чтобы сбыть подлинники на черном рынке. Впрочем, в провинциальных музеях масштабные проверки выявили только единичные случаи. Возможно, все еще впереди.

97

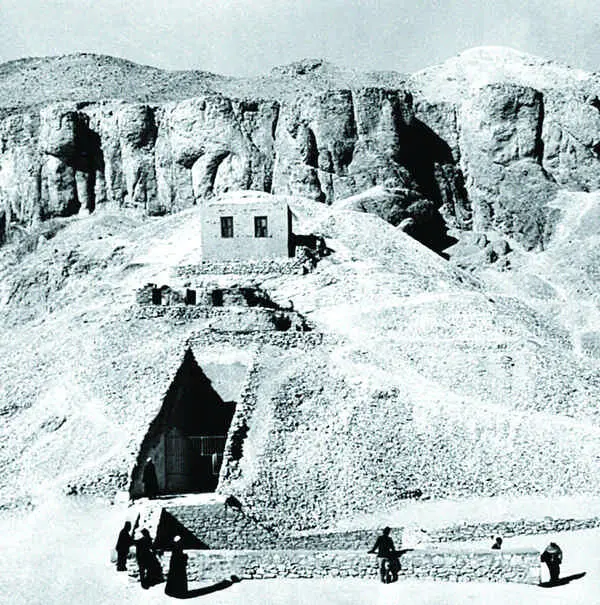

Я слышал о проклятии египетских фараонов. А в древнеегипетском искусстве действительно есть что-то мистическое?

Эзотерик-любитель, зашедший в музей от нечего делатьВ искусстве всегда есть какая-то тайна, тем более в таком древнем и отличном от современного, как египетское. А проклятие фараонов – это больше изобретение журналистов.

До 1922 года, когда знаменитому археологу и египтологу Говарду Картеру удалось открыть доселе неизвестную и нетронутую гробницу фараона Тутанхамона, ни о каких проклятиях фараонов никто не знал, хотя раскопки в Египте проводились с начала XIX века и ученые подчас находили не менее значительные вещи.

Например, в 1881 году один из представителей династии расхитителей гробниц Абд аль-Расул показал представителю Каирского музея гробницу, которую обнаружил в Долине Царей несколькими годами раньше, в которой были спрятаны более 40 саркофагов с мумиями самых известных фараонов, в том числе Сети I, Тутмоса III и Рамзеса II. Мумии, а также сокровища, которые тоже были спрятаны в этой гробнице, вывезли в Каирский музей. И интересно, что никаких сверхъестественных санкций за этой операцией не последовало. Все остались живы и здоровы, включая представителя музея Эмиля Бругш-Бея и самого первооткрывателя, а по совместительству грабителя Абд аль-Расула.

ГРОБНИЦА ТУТАНХАМОНА

Единственным, что отличало гробницу Тутанхамона от всех прочих, была ее нетронутость. До нее не добрались даже местные искатели сокровищ. В таких замурованных помещениях с течением времени заводятся и размножаются некоторые грибки и бактерии, которые поражают легкие человека и могут привести к летальному исходу. На входе в гробницу было оставлено традиционное проклятие тому, кто потревожит сон фараона, поэтому кое-кто из более поздних исследователей проблемы «проклятия фараонов» предположил, что споры этих микроорганизмов жрецы могли поместить в гробницу сознательно, создавая защиту от непрошеных гостей.

Первыми череду смертей, связанных с первооткрывателями гробницы Тутанхамона, как водится, заметили журналисты. Открытие нетронутой гробницы стало мировой сенсацией, и пресса отслеживала все, что было хоть как-то связано с этой темой.

Первым из экспедиции умер сам лорд Карнарвон, ее организатор и спонсор. Он заболел внезапно, и состояние его стало таким тяжелым, что лорд покинул раскопки, даже не дождавшись полной описи найденных сокровищ. Врачи, впрочем, диагностировали у него тяжелую форму лихорадки после укуса какого-то местного насекомого. Но в то же время журналисты выяснили, что известный прорицатель того времени граф Хамон предупреждал лорда, что ему опасно входить в гробницу.

Вслед за Карнарвоном заболел и умер один из участников экспедиции, американский археолог Артур Мейс. Он неожиданно впал в кому и ушел из жизни так быстро, что врачи даже не успели поставить ему диагноз.

Третьим стал друг Карнарвона – американский миллионер Джордж Гоулд, который приехал в Египет после смерти лорда специально, чтобы посетить раскопки. Он умер буквально через день после визита в гробницу.

Через семь лет из жизни ушли 22 человека, так или иначе связанных с экспедицией Карнарвона или побывавших в гробнице. Среди них были и английский промышленник Джоэл Вулф, попавший на раскопки почти случайно, как турист, и рентгенолог Арчибальд Дуглас Рид, снимавший бинты с мумии Тутанхамона.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марк Лейнер - Зачем мужчинам соски? [Вопросы, которые ты осмелишься задать доктору только после третьего бокала] [litres]](/books/1060536/mark-lejner-zachem-muzhchinam-soski-voprosy-kotory.webp)