Олег Островский - Художественная культура Санкт-Петербурга XVIII века

- Название:Художественная культура Санкт-Петербурга XVIII века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва. Берлин

- ISBN:978-5-4499-0710-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Островский - Художественная культура Санкт-Петербурга XVIII века краткое содержание

Художественная культура Санкт-Петербурга XVIII века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

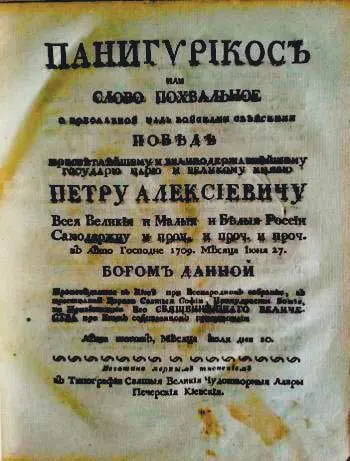

«Панегирикос…» произвел на царя неизгладимое впечатление. Петр I приказал отпечатать его на русском, польском и латинском языках, перевел автора в Москву и привлек к подготовке церковных реформ. На берега Невы Прокопович перебрался в 1716 г. К этому времени он имел репутацию ведущего идеолога «просвещенного» абсолютизма и работал над книгой «Правда воли монаршей». Показательно, что традиционное схоластическое обоснование самодержавия божественным правом Феофан, в духе времени, дополнил ссылками на Г. Гроция и Т. Гоббса.

Его дебют в новой столице состоялся 28 октября 1716 г., когда он выступил в Троицкой церкви с торжественным «Словом в день рождения великого князя Петра Петровича». Произведение содержало яркое противопоставление новой и допетровской России, первый в русской литературе опыт художественного изображения Петербурга. В нем отсутствуют описания. Петербург Прокоповича является лишь олицетворением гения царя-созидателя. Используя такие эпитеты, как «новый и новоцарствующий», «слава своему основателю», «величие и великолепие города», Прокопович отдал должное не только архитектуре, но и «различных учений полезных доброте». Год спустя, по возвращении Петра I из заграничного путешествия, в том же храме он произнес в присутствии царя пропагандистскую речь, призванную разъяснить благородные цели вояжа, развеять ропот по поводу долгого отсутствия государя и настороженное отношение русских людей ко всему иностранному.

8 сентября 1720 г., по случаю победы русского флота при Гренгаме, в присутствии царя и «синклита» епископ Псковский Феофан произнес «Слово похвальное о флоте российском». В нем во всей полноте проявились качества автора как официального идеолога, призванного освятить церковным авторитетом вполне светские устремления власти. «Возбужденная в монаршем сердце к морскому плаванию охота не от промысла человеческого была», а от божественного провидения. Оно проявилось в том, что сердце Петра I «воспламенилося» к судам и флоту «от обретения некоего ботика обветшалого», который как реликвию следует беречь в назидание потомкам. Так возникла национальная святыня исключительно светского характера. Раньше эту функцию выполняли только иконы, храмы и мощи святых, а теперь – английское игрушечное суденышко, подаренное в 1649 г. царю Алексею Михайловичу в числе других подарков посольством О. Кромвеля, чтобы избежать разрыва дипломатических и торговых отношений в связи с казнью Карла I.

Не меньшую роль сыграл Прокопович в популяризации святого покровителя новой столицы Александра Невского. Еще в «Панегирикосе…» он впервые сравнил с ним Петра I, а позднее – в «Слове похвальном в честь славных дел…Александра Меншикова» — первого петербургского генерал-губернатора: «Аки бы отродился нам Невский оный Александер; тоежде имя, тояжде храбрость, тоежде благочестие, единой и тоейжде земли обладатель, единого и тогоже народа супостатского победитель». С 1718 г. Феофан осуществлял «идеологическое обеспечение» торжеств в честь святого благоверного князя, перенесения его мощей из Владимира в Александро-Невскую лавру и перенесения дня его памяти с 23 ноября на 30 августа – день заключения Ништадтского мира. Убедившись в безоговорочной лояльности Прокоповича любым своим начинаниям, Петр I привлек его к разработке «Духовного регламента», похоронившего идейную, политическую, организационную и финансовую независимость русской православной церкви от светской власти, а в исторической перспективе – ее определяющую роль в духовной жизни нации.

Ботик Петра I. Ок. 1640. ЦВММ

Вершиной ораторского искусства является «Слово на погребение Петра Великого», произнесенное Прокоповичем 8 марта 1725 г. в недостроенном Петропавловском соборе. Спустя шесть дней оно было издано в петербургской типографии, а затем, переведенное на латинский, французский, шведский и немецкий языки – в Париже, Ревеле, Гамбурге и Стокгольме. Прокопович говорит о тяжести утраты путем сравнения Петра Великого с библейскими героями: «Се оный твой, Россие, Сампсон… Застал он в тебе силу слабую и сделал по имени своему каменную, адамантову; застал воинство в дому вредное, в поле не крепкое, от супостат ругаемое, и ввел отечеству полезное, врагом страшное, всюду громкое и славное <���…>

НХ. Портрет Петра I. 1725–1735. Х., м. ГРМ

Се твой первый, о Россие, Иафет, неслыханное в тебе от века дело совершивший, строение и плавание корабельное, новый в свете флот. Но и старым не уступающий <���…> Се Моисей твой, о Россие! Не суть ли законы его, яко крепкая забрала правды и яко нерешимая оковы злодеяния! <���…> Воистину оставил нам сумнение о себе, в чем он лучший и паче достохвальный, или яко от добрых и простосердечных любим и лобызаем, или яко от нераскаянных лестцов и злодеев ненавидим был.

Се твой, Россие, Соломон, приемший от господа смысл и мудрость многу зело. И не довольно ли о сем свидетельствуют многообразная философская искусства, прежде нам и неслыханная учения, хитрости и мастерства; еще же и чины, и степени, и порядки гражданския, и честныя образы житейского обхождения, и благоприятных обычаев и нравов правила <���…>

Се же твой, о и церкве российская, и Давид, и Константин. Его дело – правительство синодальное, его попечение – пишемая и глаголемая наставления <���…> Коликое же в нем и желание было и искание вящщаго в чине пастырском искусства, прямейшего в народе богомудрия и изряднейшего во всем исправления!»

«Слово на погребение…», тем не менее, оптимистично. Петр Великий умер, но россияне не осиротели: залогом тому является наследница дел Петра – Екатерина. Так панегирик царству прошлому переходит в славословие царства грядущего. («Король умер! Да здравствует король!»). С этого началась деградация Прокоповича, как, впрочем, и других «птенцов гнезда Петрова».

Жил Феофан в Петербурге на своем подворье на берегу Карповки, недалеко от современного Каменноостровского проспекта. В то время это был дачный район, где располагались первые загородные дворцы. В 20-х гг. подворье Прокоповича стало одним из признанных культурных центров столицы. Должность вице-президента Синода (с 1721 г.) и духовный сан епископа Псковского (с 1724 г. – архиепископа Новгородского), руководство семинарией на Аптекарском острове не мешали ему вести вполне светский образ жизни. Демонстративно соблюдая круглогодичный строгий пост и столь же демонстративно творя милостыню, он держал открытый дом, ежегодно покупая для угощения гостей 1500 штук семги, 21.000 сигов, 11 пудов икры, 11 бочек копченой рыбы [19] Валишевский К. Указ. соч. С. 349.

. Петр I, получавший многочисленные доносы по поводу слишком свободного образа жизни епископа Псковского, зашел как-то на его подворье и застал там веселое общество в разгар пира. Хозяин, нисколько не смутившись, приветствовал императора тостом настолько изящным, что тому не оставалось иного выхода, кроме как присоединиться к компании.

Интервал:

Закладка: