Александр Кобак - Исторические кладбища Санкт-Петербурга

- Название:Исторические кладбища Санкт-Петербурга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02688-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кобак - Исторические кладбища Санкт-Петербурга краткое содержание

В книге комплексно рассматриваются все факторы, повлиявшие на формирование городского некрополя: дана топографическая и историко-культурная характеристика отдельных кладбищ; приведены общие сведения о жизни разных конфессий; описаны особенности быта и культуры этнических и социальных групп населения Северной столицы.

Предыдущее издание, в 1996 г., было отмечено первой Анциферовской премией, присуждаемой за лучшие современные работы по истории Санкт-Петербурга. Но за время, прошедшее после него, ситуация существенно изменилась. Библиография петербургского некрополя пополнилась рядом монографических исследований, и возникла необходимость в серьезном дополнении и обновлении информации, что и было профессионально исполнено авторским коллективом.

В основу книги легли новые данные натурных обследований, а также материалы литературных и архивных источников, большинство из которых обобщено впервые.

Издание 2-е, доработанное и исправленное.

Исторические кладбища Санкт-Петербурга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

За Ульянкой и Лигово, на девятнадцатой версте Петергофской дороги находилась Троице-Сергиева приморская пустынь. Этот монастырь был заложен на высоком берегу Финского залива в 1732 г. Основал его настоятель Троице-Сергиевой лавры под Москвой архимандрит Варлаам (Высоцкий), духовник императрицы Анны Иоанновны. В 1735 г. в пустыни освятили первую деревянную церковь, построили ограду и кельи. В 1756–1763 гг. по проекту П. А. Трезини был возведен величественный пятиглавый храм Святой Троицы и перестроены в камне монастырские корпуса. Наиболее заметным периодом в истории монастыря было время правления архимандрита Игнатия (Брянчанинова), ставшего наместником пустыни в 1834 г. Епископ Игнатий, автор знаменитых «Аскетических опытов», был в 1988 г. приобщен к лику святых Русской православной церкви.

С самого основания при пустыни существовало кладбище, ставшее к концу XVIII в. местом захоронения петербургской аристократии. Здесь покоились Ольденбургские, Горчаковы, Апраксины, Зубовы, Строгановы, Потемкины, Шереметевы, Нарышкины и др. В XIX в. кладбище считалось одним из красивейших в Европе и отличалось множеством исторических захоронений и чрезвычайно высоким художественным уровнем надгробий. Во время Великой Отечественной войны ансамбль пустыни сильно пострадал, однако монастырский некрополь был разорен еще до ее начала. Опустошение произошло в 1930-х гг.

Земли на правом берегу Большой Невки, к северу от Петербурга, в середине XVIII в. принадлежали канцлеру князю А. П. Бестужеву-Рюмину. Для крестьян, трудившихся на постройке каменноостровской усадьбы князя, в 1764–1765 гг. была построена деревянная Благовещенская церковь, приход которой составили жители трех деревень – Новой, Старой и Коломяг. В полуверсте от церкви была отведена земля для приходского Новодеревенского кладбища. Внутри церковной ограды вскоре появилось кладбище для обеспеченной новодеревенской публики (военных, купцов, артистов), тогда как на приходском хоронили крестьян. Оба кладбища до наших дней не сохранились.

В северной части современного Петербурга расположено Шуваловское кладбище, возникшее в середине XVIII в. В 1726 г. Екатерина I пожаловала выборгскому обер-коменданту Ивану Шувалову обширные земли, расположенные по дороге на Выборг. Находившиеся здесь слободы и деревни составили Парголовскую мызу Шуваловых. В 1754 г. гр. П. И. Шувалов поставил для своих крепостных, переведенных из Средней России, деревянную церковь. Место было выбрано на вершине песчаной, поросшей соснами горы на берегу Суздальского озера. При церкви появилось приходское кладбище, один из самых живописных погостов в черте Петербурга.

Особую тему составляет судьба лютеранских кладбищ, существовавших в немецких колониях под Петербургом. После манифеста 1763 г. о приглашении иностранных колонистов в окрестностях столицы поселились выходцы из Средней Германии, занимавшиеся огородничеством и молочным хозяйством. Одна из первых колоний находилась на правом берегу Невы, в тринадцати верстах от столицы и называлась Новая Саратовка. В 1766 г. колонисты выстроили деревянный храм (позднее перестроенный в камне), возле которого образовалось немецкое кладбище. Оно существует и сейчас, хотя старых могил сохранились считанные единицы. Такие же кладбища были и в других немецких колониях: Средне-Рогатской, Веселом поселке, Немецкой Гражданке. Сейчас все эти районы застроены новыми домами и не сохранили никаких следов старины.

В XIX столетии Петербург стал одним из крупнейших городов Европы и самым большим в стране. Границы его значительно расширились. Ряд бывших пригородных кладбищ попал внутрь городской черты, возникли новые некрополи.

В XIX в. завершилось формирование обширного некрополя Александро-Невской лавры. К уже существовавшим Благовещенской, Златоустовской (Федоровской) и Лазаревской церквам-усыпальницам и Лазаревскому кладбищу прибавились Тихвинское (1823) и Никольское (1863) кладбища, Духовская (1821) и Исидоровская (1891) церкви-усыпальницы. В лаврском некрополе за два века его существования было погребено свыше двенадцати тысяч человек. Это значительно меньше, чем на других крупных исторических кладбищах Петербурга, но надо помнить, что здесь, помимо лиц духовного звания, хоронили только самых знатных и состоятельных людей.

Волковское православное кладбище

К ведению лавры относилось Киновиевское кладбище, возникшее в 1848 г. при небольшом общежительном монастыре – Киновии, устроенной при загородном доме митрополита Серафима на правом берегу Невы. Киновия предназначалась в основном для престарелых и больных монахов, однако на кладбище хоронили и жителей окрестных деревень.

Несколько петербургских кладбищ возникли в связи с эпидемией холеры на рубеже 1820-1830-х гг. Первые слухи об этой болезни, прежде в России не известной, проникли в Петербург в 1829 г. Несмотря на карантинные меры, болезнь неуклонно приближалась к столице. Для борьбы с эпидемией был создан медицинский совет, опубликовавший в 1830 г. специальные карантинные правила. Среди прочего предписывалось устройство отдельных холерных кладбищ. В начале лета 1831 г. холера обрушилась на Петербург. К августу, когда эпидемия пошла на спад, в столице, по официальным данным, умерло четыре тысячи пятьсот двадцать шесть человек.

Первое холерное кладбище в Петербурге было устроено «близ Тентелевой Удельного ведомства деревни». Сходные места захоронения возникли на Волковом поле, вблизи Смоленского кладбища, на Куликовом поле, на Малой Охте. Все они находились в ведении городской полиции, и в разгар эпидемии хоронили на них без церковного отпевания, соблюдая лишь определенные санитарные правила. По окончании эпидемии родственники похороненных на Тентелевском холерном кладбище подали ходатайство об устройстве там каменной церкви и богадельни. Разрешение было получено при условии, что кладбищенская территория будет расширена и обращена в новое городское кладбище. В 1835 г. возведенную всего за пять месяцев на средства горожан деревянную церковь освятили во имя новопрославленного св. Митрофана Воронежского. Митрофаниевское кладбище несколько раз расширялось и стало одним из самых больших в Петербурге. В 1870-е гг. его территория занимала свыше шестидесяти тысяч квадратных сажень (более двадцати четырех гектаров).

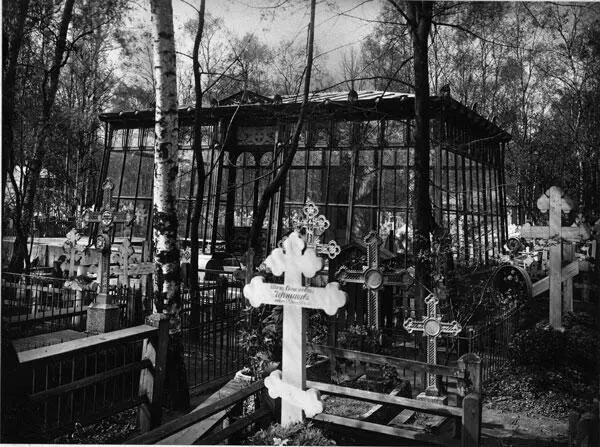

Надгробие Н. И. Селявина на Тихвинском кладбище

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Роман Добрый - Шеф сыскной полиции Санкт-Петербурга И.Д.Путилин. В 2-х тт. [Т. 2]](/books/372805/roman-dobryj-shef-sysknoj-policii-sankt.webp)