Александр Кобак - Исторические кладбища Санкт-Петербурга

- Название:Исторические кладбища Санкт-Петербурга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02688-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кобак - Исторические кладбища Санкт-Петербурга краткое содержание

В книге комплексно рассматриваются все факторы, повлиявшие на формирование городского некрополя: дана топографическая и историко-культурная характеристика отдельных кладбищ; приведены общие сведения о жизни разных конфессий; описаны особенности быта и культуры этнических и социальных групп населения Северной столицы.

Предыдущее издание, в 1996 г., было отмечено первой Анциферовской премией, присуждаемой за лучшие современные работы по истории Санкт-Петербурга. Но за время, прошедшее после него, ситуация существенно изменилась. Библиография петербургского некрополя пополнилась рядом монографических исследований, и возникла необходимость в серьезном дополнении и обновлении информации, что и было профессионально исполнено авторским коллективом.

В основу книги легли новые данные натурных обследований, а также материалы литературных и архивных источников, большинство из которых обобщено впервые.

Издание 2-е, доработанное и исправленное.

Исторические кладбища Санкт-Петербурга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Гробница М. И. Кутузова в Казанском соборе известна каждому петербуржцу. Однако во многих полковых церквах Петербурга (почти все погибли в 1930-е гг.) существовали офицерские захоронения. С 1847 г. по специальному указу в полковых храмах устанавливали мемориальные доски с именами погибших и умерших от ран офицеров полка.

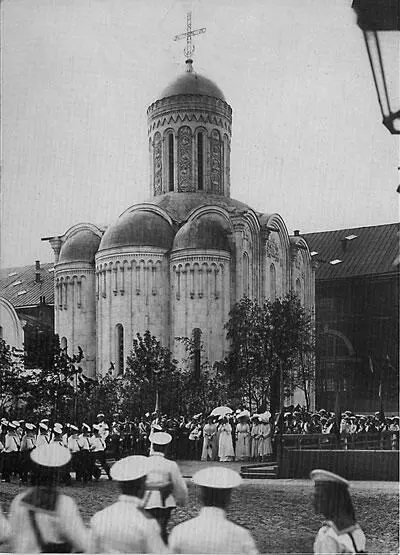

Храм Христа Спасителя («Спас на водах»)

Памятником русским морякам, погибшим в войне 1904–1905 гг., стал храм Христа Спасителя («Спас на водах»), воздвигнутый в 1911 г. на набережной Невы по проекту архитектора М. М. Перетятковича. Храм как бы объединил в себе походные судовые церкви погибших кораблей и стал «символом братской могилы для погибших без погребения героев-моряков» [93] Смирнов С. Н. Храм-памятник морякам, погибшим в войну с Японией. Пг., 1915.

. На его стенах укрепили памятные доски с именами всех, кто погиб в морских сражениях Русско-японской войны. Стройный и легкий силуэт храма напоминал Дмитриевский собор во Владимире и жемчужину древнерусского зодчества – церковь Покрова на Нерли, поставленную «на лугу» святым князем Андреем Боголюбским в память о любимом сыне Изяславе. «Спас на водах», символизировавший нерушимость духовной традиции почитания мертвых, был разрушен в те же годы, когда происходило уничтожение исторического некрополя Петербурга.

Кладбища в России в XVIII–XIX вв., как и в других европейских государствах, находились в ведении духовного начальства и носили строго конфессиональный характер. Каждая вероисповедная община имела свое кладбище. Закон запрещал духовенству использовать кладбищенскую землю для иных целей, кроме погребения умерших и возведения храмов и часовен.

Для устройства столичного кладбища обычно, по представлении Синода, требовалось Высочайшее утверждение. Вот почему ряд таких распоряжений вошел в состав Законов Российской Империи. В Полном собрании Законов имеются и некоторые правила, общие для всех кладбищ. Так, в 1772 г. Сенат указал, чтобы «кладбища учреждались в удобных местах расстоянием от последнего городского жилья по крайней мере не ближе 100 сажень, а если место дозволяет, то хотя бы и за 300 сажень». Тем же указом рекомендовалось обносить кладбищенские места плетнем или земляным валом – не выше двух аршин, «дабы чрез то такие места воздухом скорее очищались», а также рыть вокруг кладбищ рвы «для удержания скотины, чтоб оная не могла заходить на кладбище» [94] ПСЗ. Собр. 1. Т. 19. 1772. № 13803. С. 500; № 13910. С. 658.

.

Комиссия о строении Санкт-Петербурга, которой был направлен синодский указ 1738 г. об отводе кладбищенских мест, определила порядок планировочных работ: «…для возвышения указанных мест поделать вокруг и поперек каналы, в пристойных местах устроить пруды, вынутой землей засыпать низкие места, огородить кладбища деревянным забором, построить при них деревянные покои для житья караульных и могильщиков» [95] Историко-статистические сведения… Вып. 2. С. 195.

.

Некоторые правила по устройству кладбищ вошли в «Устав врачебный» (или Устав медицинской полиции), который помещен в Своде законов. 701-я статья устава гласила: «Никаких построек на опустевших кладбищах возводить не дозволяется» [96] О православных приходских кладбищах: Собр. существующих узаконений и распоряжений Правительства касательно православ. церковно-приход. кладбищ. Житомир, 1899. С. 18–20.

. Это положение определялось еще указом по межеванию земель 1682 г.: «У которых помещиков и вотчинников на дачах объявятся (пустые) кладбища… велеть… те кладбища огородить и строения на них никакова строить не велеть» [97] ПСЗ. Собр. 1. Т. 2. 1682. № 911. С. 382; 1684. № 1074. С. 592.

.

При устройстве новых кладбищ запрещалось переносить со старых какие-либо захоронения и «обращать прежние кладбища под пашню… или другим каким бы то ни было образом истреблять оставшиеся на оных могилы и повреждать надгробные памятники». Традиция оставлять места погребения неприкосновенными существовала задолго до того, как в начале XIX в. Александр I утверждал, что «по общему предуверению прикасаться к праху мертвых погребенных вменяется за преступление» [98] Там же. Т. 26. 1801. № 2090. С. 871.

.

По словам историка Н. И. Костомарова, «издавна могилы родителей и предков были святыней русского народа, и князья наши, заключая договор между собой, считали лучшим знамением его крепости, если он будет произнесен на отцовском гробе». Когда великий князь Иван III, пишет Костомаров, перестраивал Московский Кремль, при переносе храмов и монастырей хотели перезахоронить и останки прежде там погребенных. Архиепископ Геннадий возражал правителю: «А ведь того для, что будет воскресение мертвых, не велено их ни с места двинути, опричь тех великих святых» [99] Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях // Современник. 1860. Т. 1. XXXIII. С. 527.

.

При упразднении некоторых петербургских кладбищ, основанных в XVIII в., их было велено засыпать землей, выравнивать место, но ни о каких переносах могил не было речи. По прошествии нескольких (иногда и десятков) лет на месте забытых кладбищ иногда велась обывательская застройка. С расширением границ города, увеличением числа жителей это было неизбежным. От таких кладбищ, как Аптекарское, Карповское, Колтовское, Вознесенское, уже в XIX в. не осталось и следа. Однако иные старинные некрополи, давно числившиеся упраздненными, сохранялись в городе своеобразными оазисами. Отдельные памятники и надгробные плиты можно было встретить вплоть до начала ХХ столетия на месте Сампсониевского, Ямского, Благовещенского кладбищ. Окончательная гибель наступила лишь в 1930-е гг., когда были уничтожены многие храмы, при которых существовали первые петербургские некрополи.

Кладбищенское законодательство XIX в. предусматривало суровое наказание за осквернение могил, воровство и мародерство. По «Уложению о наказаниях» 1845 г. разрытие могилы каралось десятью—двенадцатью годами каторжных работ, истребление или повреждение надгробных памятников – заключением в тюрьму на срок от четырех до восьми лет, кража на кладбище – годом тюрьмы или ссылкой в Сибирь [100] ПСЗ. Собр. 2. Т. 20. 1845. № 19283. С. 643.

.

Но, к сожалению, несмотря на строгие охранительные меры, преступный промысел существовал. В. О. Михневич в книге «Язвы Петербурга» рассказывал, что существуют «специалисты по обкрадыванию кладбищ. Вор проникает на кладбище и снимает с наиболее богатых памятников металлические кресты, доски и разные украшения. Один из таких воров сознался на суде, что ему удавалось за один поход отвинчивать по 30-ти медных надгробных досок» [101] Михневич В. О. Язвы Петербурга: Опыт ист. – стат. исслед. нравственности столич. населения. Спб., 1886. С. 260.

.

Интервал:

Закладка:

![Роман Добрый - Шеф сыскной полиции Санкт-Петербурга И.Д.Путилин. В 2-х тт. [Т. 2]](/books/372805/roman-dobryj-shef-sysknoj-policii-sankt.webp)