Александр Кобак - Исторические кладбища Санкт-Петербурга

- Название:Исторические кладбища Санкт-Петербурга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02688-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кобак - Исторические кладбища Санкт-Петербурга краткое содержание

В книге комплексно рассматриваются все факторы, повлиявшие на формирование городского некрополя: дана топографическая и историко-культурная характеристика отдельных кладбищ; приведены общие сведения о жизни разных конфессий; описаны особенности быта и культуры этнических и социальных групп населения Северной столицы.

Предыдущее издание, в 1996 г., было отмечено первой Анциферовской премией, присуждаемой за лучшие современные работы по истории Санкт-Петербурга. Но за время, прошедшее после него, ситуация существенно изменилась. Библиография петербургского некрополя пополнилась рядом монографических исследований, и возникла необходимость в серьезном дополнении и обновлении информации, что и было профессионально исполнено авторским коллективом.

В основу книги легли новые данные натурных обследований, а также материалы литературных и архивных источников, большинство из которых обобщено впервые.

Издание 2-е, доработанное и исправленное.

Исторические кладбища Санкт-Петербурга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С востока к Митрофаниевскому примыкало финское кладбище, возникшее в 1845 г. Хоронили на нем прихожан финской церкви святой Марии на Конюшенной улице. Южной границей Митрофаниевского кладбища была Старообрядческая улица, отделявшая его от Громовского, основанного старообрядцами-поповцами Белокриницкого согласия в 1835 г. Весь комплекс некрополей, за исключением небольшой части старообрядческого, был уничтожен в 1930-1940-е гг. вместе с находившимися здесь храмами.

Близ той же Тентелевой деревни, по другую сторону Балтийской железной дороги, находилось лютеранское кладбище, точную дату основания которого установить не удалось (место кладбища, между улицей Трефолева и Химическим переулком, ныне занимает промышленная застройка).

Современное Ново-Волковское кладбище, между улицами Салова, Бухарестской и линией железной дороги, включило в себя татарское и персидское, появившиеся в 1827 г. Поначалу они предназначались для «воинских чинов, исповедующих мусульманскую религию», но позднее там стали хоронить мусульман всех сословий.

Надгробие Комовского на Митрофаниевском кладбище

Поблизости от магометанских в эпидемию 1831 г. было основано холерное кладбище на Волковом поле. От этого некрополя, где, в частности, был похоронен известный театральный декоратор и садовод Пьетро Гонзага (1751–1831), не осталось и следа.

Стоит отметить так называемые «указанные места», где хоронили «умерших без церковного покаяния» (главным образом самоубийц). Одно такое кладбище было на том же Волковом поле, другое – на острове Голодай, к северу от армянского.

Два новых кладбища появились в середине XIX в. на Выборгской стороне. В 1841 г. на Муринской дороге был куплен участок земли и утвержден проект каменной церкви, но средств оказалось недостаточно и вместо церкви выстроили лишь кладбищенскую часовню, приписанную к Спасо-Бочаринскому храму. Вначале здесь хоронили умерших в Военно-сухопутном госпитале и Медико-хирургической академии, находившихся на Выборгской стороне. Вскоре Богословское кладбище превратилось в место погребения «всех без исключения воинских чинов, а также и частных лиц». Деревянная трехпрестольная церковь Иоанна Богослова, освященная епископом Ямбургским Анастасием в ноябре 1916 г., просуществовала до 1940-х гг. Погребения на Богословском кладбище не прекращаются и в наше время.

В отличие от Богословского Выборгское римско-католическое кладбище оказалось в 1930-е гг. полностью уничтоженным. К середине XIX в. в Петербурге проживало свыше тридцати тысяч католиков, и совет кафедрального костела святой Екатерины на Невском проспекте ходатайствовал об открытии в столице отдельного католического кладбища. В 1856 г. для него отвели место на Куликовом поле, к югу от холерного участка, где через три года освятили построенную по проекту Н. Л. Бенуа часовню. Позднее этот же архитектор перестроил ее в костел Посещения Пресвятой Девы Марии, завершенный в 1879 г. Сам зодчий, как и многие другие представители семейств Бенуа, Шарлеманей, Бруни, прославившиеся в истории русского искусства, был похоронен на этом кладбище.

Надгробие И. П. Мержеевского на Выборгском римско-католическом кладбище

На богатом и известном Новодевичьем кладбище хоронили представителей известных дворянских фамилий, видных ученых, известных писателей, адмиралов. Кладбище существовало при Воскресенском Новодевичьем женском монастыре, для которого первоначально предназначался грандиозный архитектурный ансамбль по проекту Ф. Б. Растрелли. К началу XIX в. Смольный монастырь прекратил существование, но в 1845 г. для восстановленной по указу Николая I обители было отведено место у Московской заставы. Строительство монастырского комплекса по проекту Н. Е. Ефимова вели с 1849 г., тогда же возникло и кладбище. На нем всегда поддерживали образцовый порядок, памятники, выполненные лучшими русскими и европейскими мастерами, отличал высокий художественный вкус.

Воскресенский Новодевичий монастырь

Ряд кладбищ располагался вблизи Шлиссельбургского тракта. Здесь к середине прошлого века некогда тихие селения превратились в оживленную промышленную окраину, прозванную «русским Манчестером».

Коренными жителями небольшого села Смоленского были ямщики, переселенные в XVIII в. из Смоленской губернии. Жизнь поселка преобразилась после постройки чугунолитейного завода, за которым по имени одного из владельцев закрепилось название Семянниковского. В 1869 г. завод был куплен и расширен Русским обществом горных и механических заводов. В следующем десятилетии архитектор М. А. Шурупов возвел у Шлиссельбургского тракта каменный храм Смоленской Божией Матери. К нему приписали небольшое сельское кладбище, землю для которого отвели в холерном 1848 г.

С селом Смоленским граничил поселок Александровского механического завода, переведенного вместе с рабочими от Нарвской заставы после наводнения 1824 г. Жители слободы вначале были прихожанами Фарфоровской церкви. В конце 1820-х гг. директор завода М. Е. Кларк просил разрешения построить в слободе церковь и учредить кладбище, но получил отказ. Лишь в 1842 г. было освящено небольшое кладбище «в заводском селении за домами мастеровых». Церковь Михаила Архангела соорудили по проекту Б. Ф. Лорберга в 1860-х гг. Ежегодно в шестое воскресенье после Пасхи из церкви устраивали крестный ход на местное кладбище, где перед часовней служилась вселенская панихида.

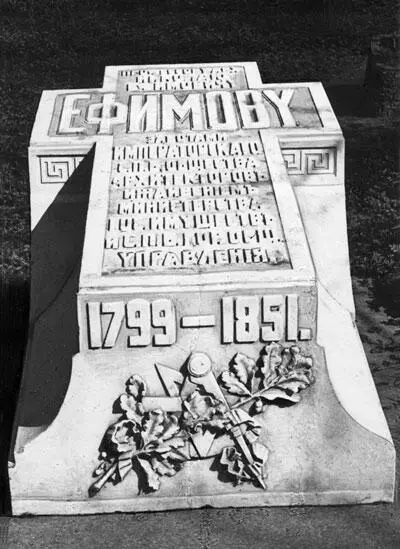

Надгробие архитектора Н. Е. Ефимова на Новодевичьм кладбище

С Фарфоровым заводом соседствовала село Александровское, принадлежавшее в конце XVIII в. генерал-прокурору Сената князю А. А. Вяземскому. Здесь в 1785–1790 гг. по проекту Н. А. Львова была построена Троицкая церковь, известная в городе под названием «Кулич и Пасха». Первое время кладбища при церкви не было, появилось оно в начале XIX в. близ соседней деревни Мурзинка, а в 1834 г. на нем возвели каменную часовню. В 1911 г. часовню расширили и освятили как церковь Успения Богородицы. Поначалу Успенское кладбище предназначалось для прихожан Троицкой церкви, но после постройки в 1863 г. П. М. Обуховым знаменитого сталелитейного завода здесь стали хоронить и рабочих.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Роман Добрый - Шеф сыскной полиции Санкт-Петербурга И.Д.Путилин. В 2-х тт. [Т. 2]](/books/372805/roman-dobryj-shef-sysknoj-policii-sankt.webp)