Сергей Кавтарадзе - Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле

- Название:Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Высшая школа экономики

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-1372-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кавтарадзе - Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле краткое содержание

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся архитектурой и историей искусства.

Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ученые полагают, что, как всякое тело, архитектура пробуждает в нас самые глубинные инстинкты – ассимиляционные и эротические, когда хочется обнять, объять умом и обладать. (В отношении последнего: кто ж откажется? Как, однако, научно обоснованно сидит в подсознании тяга к лишним квадратным метрам.)

Так или иначе, но архитектуру надо трогать. Это не только оптическое, но и осязательное (гаптическое) искусство. Тактильные ощущения необходимы и в скульптуре, где нужно на кончиках пальцев ощущать мельчайшие флуктуации поверхности, и в прикладном искусстве, где мало любоваться предметом, но важно взять его в руки, почувствовать тяжесть фарфоровой массы, увесистость серебра или хрупкость резного стекла. Да и живописное произведение хорошо рассматривать, держа за подрамник и видя на загнутых кромках структуру холста и оттенок грунта. Такое, увы, доступно лишь музейным работникам, а также коллекционерам – в обоих случаях людям, посвятившим искусству значительную часть своей жизни. Архитектура в этом смысле гораздо демократичнее. Только в очень редких случаях (как, например, на афинском Акрополе, где запрещено заходить за канаты) простой смертный лишен возможности дотронуться до исторического здания. Обычно же любой человек может почувствовать теплоту ракушечника, нагретого солнцем Адриатики, прохладу питерского гранита, нежную гладь полированного мрамора, шершавость известковой штукатурки, серебристую волну деревянного сруба и сетку швов кирпичной кладки. Архитектуру надо оглаживать всей ладонью (это немного интимно), как близкое существо, одновременно в движении чувствуя пол – звонкий камень или скрипучий паркет, – отдаваясь ритму и шагу лестниц, парадных и черных, торговых, спускающихся в лавки, и боевых, ведущих на крепостные стены. При каждом вашем касании и шаге древнее здание делится главным своим достоянием – приобщенностью к временам и событиям, случившимся так давно, что, не будь архитектуры, никто и не поверил бы, что они действительно были. Пожалуй, не нужно лишь трогать стекло. Безупречная гладь современных офисных зданий – овеществленный мираж, идеал, что-то родственное возвышенной мечте о совершенном. Потому не стоит касаться ее руками.

Рис. 3.2. Хрустальный собор. Архитектор Филипп Джонсон. 1980 г. Гарден-Гров, США [70] Фотография: Prayitno / Thank you for (4 millions +) views © 2012 Prayitno / Thank you for (4 millions +) views /flickr/ CC-BY-2.0 / Desaturated and straightened from original Источник: https://www.flickr.com/photos/prayitnophotography/9246493676 (последнее обращение 6 декабря 2014). Архитектура – кристалл. Хрустальный собор – протестантский храм в городе Гарден-Гров недалеко от Лос-Анджелeса, принадлежит Реформаторской церкви, с 1955 г. возглавляемой пастором Робертом Шуллером. Стены стеклянные, однако скрывают тайны богатейшей общины не хуже каменной крепости.

Пространство

Уже немало сказано об архитектуре на этих страницах: о стоечно-балочной системе и об ордере; об арках, сводах и куполах; о глубинных инстинктах, пробуждаемых в нас ее телесной сутью. Однако все это касается лишь половины искусства зодчества, одной из двух ипостасей.

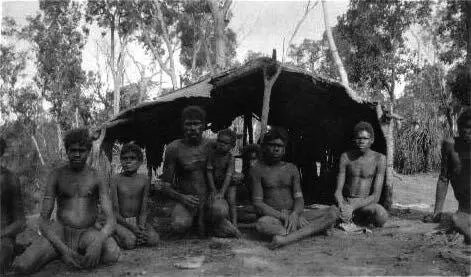

Еще первобытные люди, вселяясь в созданную самой природой пещеру или, за неимением таковой, строя простейшую изгородь вокруг костра и сооружая навес, не только защищались от внешних воздействий, дождя, снега и саблезубых тигров, но и занимали, огораживали, «приватизировали» какую-то часть пустоты, необходимую для сравнительно комфортного и безопасного существования. Это выделенное человеком пространство, будучи совершенно ничем не заполненным, тем не менее обладает рядом принципиальных характеристик. Прежде всего, в нем наверняка имеется самое главное место – то, где разведен огонь. Кроме того, там незримо намечена ось композиции – от входа к очагу.

Рис. 3.3. Австралийские аборигены перед своим жилищем. 1930-е гг. [71] Фотография из архива: Northern Territory Library Источник: http://www.territorystories.nt.gov.au/handle/10070/2702 (последнее обращение 6 декабря 2014).

Очень скоро выяснится, что именно сюда, к собравшимся вокруг огня людям, стремятся духи и души умерших предков, тотемных животных и стихийных сил природы. Одни настроены дружелюбно, таких стоит приветить и завлечь к себе; других же лучше держать на расстоянии. Поэтому внутри этой осваиваемой пустоты следует устроить особые места, сакральные, маленькие обиталища потусторонних сил, пришельцев из иного мира. Там расположатся священные предметы: куклы-идолы или макеты жилищ в виде маленьких хижин, удобных для бестелесного обитания. С внешней же стороны на ограду необходимо навесить особые приспособления, отпугивающие злые силы: заговоренные амулеты и страшные маски. Так на просторах природного мира появятся выделенные зоны. Огороженная часть будет отличаться от внешней не только защищенностью от непогоды и хищников, но и очищенностью от злых духов. Более того, в ней образуются особые священные места, требующие почитания и ритуального поведения. (Потом, много позже, спустя тысячелетия, мудрецы осознают и величие пустоты как таковой, ее непостижимость, иррациональность, а значит – божественность. Тогда появятся храмы, где поклоняются абсолютной пустоте, обитающей в пещере или в темном зале.)

Огороженная пустота и есть вторая ипостась архитектуры, ничуть не менее важная, чем первая. Теоретики зодчества называют части данного двуединства массой и пространством . Как и во всякой теории, здесь есть точки отсчета и предельные значения, что-то вроде абсолютного ноля или идеального газа. Так, существуют сооружения, традиционно причисляемые к архитектуре, в которых вообще не предусмотрено внутреннее пространство. Гегель в «Лекциях по эстетике» называл их неорганической пластикой, то есть скульптурой, не подражающей формам живой природы или телу человека. Прежде всего это обелиски, ступы и стелы. Некоторые включают в этот ряд и лингамы, хотя достаточно спорно называть их пластику неорганической (поскольку данная книга не является сугубо научной, мы скромно оставим читателю самому вникнуть в суть этой проблемы). С определенными оговорками в качестве примеров можно использовать и египетские пирамиды. Размеры внутренних пространств погребальных камер и проходов к ним очень скромны, а тайные помещения не предназначены для посещений. Зато массы вокруг огромны и в художественном, и в физическом смысле.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: