Сергей Кавтарадзе - Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле

- Название:Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Высшая школа экономики

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-1372-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кавтарадзе - Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле краткое содержание

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся архитектурой и историей искусства.

Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

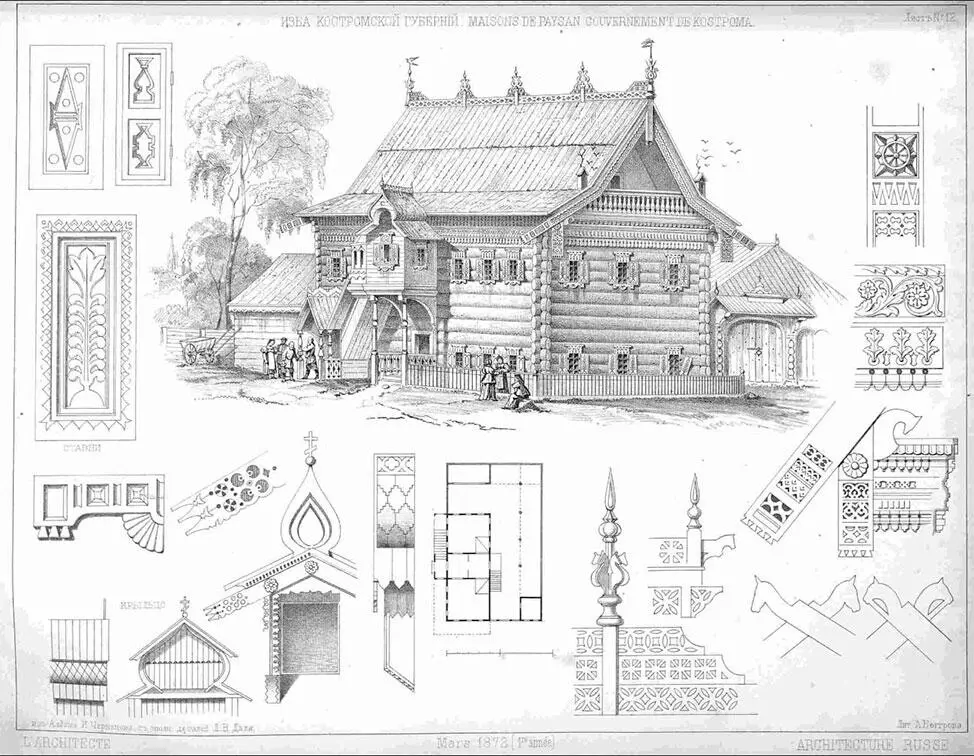

Рис. 4.2. Изба Костромской губернии. Лист из альбома И. Чернецова [113] Уже в XIX веке историки понимали, что памятники русского деревянного зодчества находятся под угрозой исчезновения, и старались научно зафиксировать особенности выявленных образцов. Литография: А. Беггров Источник: Даль Л. В. Старинная русская изба из альбома Чернецова // Зодчий. 1872. № 3. С. 32.

Конечно, остается вопрос, зачем вообще в крестьянской архитектуре все эти изображения солнц, «верхней воды» и небесных грудей, а также коней, оленей, рогатых богинь и прочих мифологических персонажей? Вряд ли каждая изба была чем-то вроде учебного плаката по устройству мироздания. Здесь мы впервые касаемся темы, очень важной для данной главы. Изобразительный аспект в архитектуре обычно не связан с простым отображением реальности, как, например, в живописи эпохи социал истического реализма (впрочем, это тоже упрощенный взгляд, она-то как раз была призвана эту реальность улучшать). Чаще всего такое архитектурное «изображение» – это способ влиять на действительность. Причем если конструкции здания физически меняют, говоря словами марксистов, «реальность, данную нам в ощущениях», то его изобразительная и символическая ипостась больше пригодна для воздействия на потусторонние, трансцендентные силы.

Наша изба – прямой тому пример. Хорошо известно, что с появлением уличного освещения заметно снижается ночной разгул преступности. То же было и в те далекие века. Только деревянные «солнца» на фасадах, продолжавшие функционировать после захода их реального прототипа, мало влияли на настоящих разбойников, зато эффективно отпугивали «хулиганов» потустороннего мира – леших, навий, вампиров и вурдалаков.

В ночи, когда реальное солнце пойдет своим подземным путем, когда полчища невидимых враждебных навий могут приблизиться к человеку, «аще вылезет он из хоромины своей», то в его дому, в его языческой крепости он будет огражден заклинательным изображением на всем фасаде дома спасительного, светоносного начала – движения солнца, неотвратимого возврата света, ежесуточно побеждающего полный опасности мрак.

Б. А. Рыбаков. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987. С. 495.Храм как зеркало мысли

Итак, простая русская изба, несмотря на скромные размеры, успешно демонстрирует космогонические представления своих обитателей. Можно сказать, что задом она обращена, может, и к лесу, но фасадом – в макрокосм, то есть во Вселенную. И это лишь один, еще близкий к земле, «этаж» в здании архитектурных смыслов. А нам пора на новый уровень, к новым «сюжетам», туда, где зодчество обращается к иной Вселенной, – в микрокосм и безбрежные глубины человеческого сознания.

Известно, что, когда речь идет о внутреннем мире отдельного человека или конкретной группы лиц, с проблемой лучше справляются психологи и социологи. Однако если встает вопрос о целых народах, самыми компетентными в теме коллективного сознания, как и коллективного бессознательного, оказываются ученые, занимающиеся проблемами культуры, в частности – искусствоведы. Собственно, большую часть XX века в искусствознании доминировал метод исследования, призванный решать именно эти задачи (разумеется, за исключением Советского Союза, где считалось аксиомой, что мозги человечества всегда заняты только одним – классовой борьбой).

Вообще, на данный момент искусствознание выработало четыре основных метода. (Так, по крайней мере, нас учили на отделении истории искусств истфака МГУ. Другие научные школы, наверное, добавили бы что-нибудь свое, например структурализм. Однако сейчас нам вполне достаточно этой схемы.) Пожалуй, стоит ознакомиться с ними, если мы хотим разобраться не только в том, как выглядит архитектура, но и о чем она говорит.

Первый метод, самый древний и в принципе не устаревающий, – это знаточество . Без него невозможна работа музейного сотрудника, особенно хранителя коллекции. Без него трудно представить работу успешного антиквара. И без него же, по большому счету, бессмысленно занятие коллекционированием предметов искусства. Метод требует знания множества исторических фактов, в том числе биографий художников и даже их моделей. Но главное – особого глаза, «насмотренности», умения «видеть вещи». Не секрет, что выдающийся искусствовед, автор замечательных монографий, иногда хуже распознает подделку, чем опытный коллекционер, не имеющий специального образования. Из этого, конечно, нельзя делать вывод, что искусствоведческое образование бесполезно и без него люди вообще лучше разбираются в искусстве. Просто теоретик-исследователь и коллекционер-антиквар ставят перед собой разные цели. К тому же историки искусства «широкого профиля» вообще редко встречаются с подделкой, имея дело в основном с хрестоматийными вещами, а уж архитектуроведы до недавнего времени и в страшном сне не могли представить, что им придется проводить экспертизы на подлинность здания. Хотя, увы, будущим историкам московской архитектуры это, очевидно, предстоит.

Следующим научным методом истории искусств стала иконография . Эта искусствоведческая дисциплина занимается изучением и распознаванием сюжетов, а также правилами расположения фигур и предметов в композиции. Это особенно важно при исследовании религиозного искусства или произведений на мифологические темы. Определяя, например, различия между иконами Казанской и Владимирской Божией Матери, вы занимаетесь именно иконографией.

Если нож, позволяющий нам узнать св. Варфоломея, на самом деле не нож, а штопор, значит, перед нами не св. Варфоломей.

Э. Панофский. Этюды по иконологии. Гуманистические темы в искусстве Возрождения. СПб.: Азбука-Классика, 2009. С. 32.Третий метод – формальный анализ , которому мы уделили достаточно внимания в предыдущей главе, рассказывая о Генрихе Вёльфлине.

Наконец, в первой половине XX века постепенно сформировался еще один подход к изучению истории искусства, названный иконологическим . Попробуем вкратце объяснить, чем призвана заниматься эта научная дисциплина, потому что именно она поможет нам увидеть многие скрытые смыслы в истории архитектуры. Однако начнем мы с жи вописи. Представим себе какую-то картину; например, по традиции, сложившейся среди тех, кто пытается рассказать о сути иконологии, – «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Для австралийского бушмена, также традиционно приглашаемого в этот мысленный эксперимент, это просто изображение коллективного принятия пищи. Для людей из «цивилизованного мира», знакомых с христианской культурой, это изображение драматического события, известного нам из Евангелия, – последней трапезы Христа и его учеников, во время которой произошло предсказание предательства. Однако можно заглянуть и глубже, так сказать, «сквозь окно картины», чтобы, привлекая другие источники (картины с родственными сюжетами, философские труды, литературные тексты, бухгалтерские книги и дневники путешественников), уловить и выявить общие и важнейшие направления развития человеческой мысли и сам процесс коллективного мышления. На языке иконологов, опирающихся на созданную в 1920-х гг. «Философию символических форм» Эрнста Кассирера (1874–1945), это звучит как «внутреннее значение, или содержание произведения, составляющее область символических значений».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: