Сергей Кавтарадзе - Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле

- Название:Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Высшая школа экономики

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-1372-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кавтарадзе - Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле краткое содержание

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся архитектурой и историей искусства.

Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рис. 4.5. Доменико Квальо. Реймсский собор. Холст, масло. Первая половина XIX века. Музей изобразительных искусств, Лейпциг [116] Живопись: Domenico Quaglio Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Domenico_Quaglio_(1787_-_1837),_Die_Kathedrale_von_Reims.jpg (последнее обращение 24 марта 2015). На фасадах готического собора зримо проявляется внутренняя структура здания.

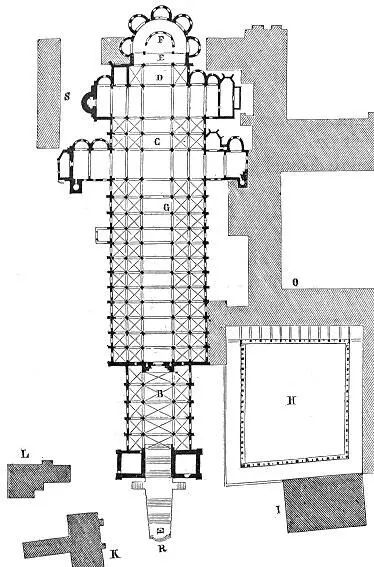

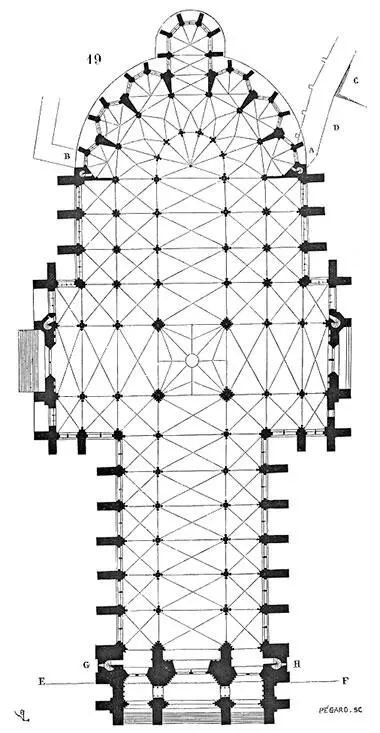

Принципу тотальности легко найти соответствие и в готической архитектуре. Во-первых, всякий собор стремился передать своими формами и украшениями все христианское знание, необходимое и достаточное его прихожанам – и теологическое, и этическое, и естественнонаучное, и историческое. Во-вторых, если сравнить готический собор с предшествовавшим ему романским, легко убедиться, что это гораздо более сплоченная и гармоничная композиция, несмотря на все богатство декора. Романский храм, говоря упрощенно, весь состоит из отдельных объемов. Он окружен множеством башен. Внизу – крипта, с запада – полукружие вестверка (от нем. Westwerk – западная часть храма, противоположная восточной, алтарной, и символически отданная светским властям), с востока – алтарь. В общем, величие есть, но гармония и единство образа в дефиците. Готика, как это ни парадоксально на первый взгляд, гораздо целостнее. Башни занимают строго определенное место – над главным фасадом, не считая острого шпиля над средокрестием. В плане остаются только три главные составляющие – неф, трансепт и алтарная часть (значения этих терминов можно найти в третьей главе, об арках и сводах). Так что мы вправе констатировать, что схоластический принцип тотальности в полной мере соблюдался и зодчими той эпохи.

Теперь о принципе единообразия частей и частей этих частей. Казалось бы, что общего может быть у схоластического трактата с приложением Microsoft Word? Между тем средневековые схоласты могли бы считаться соавторами этой популярной компьютерной программы, по крайней мере ее функции «Структура» в разделе «Вид». Мы привыкли, что серьезные тексты, диссертации или инструкции разделяются на множество разделов и подразделов, параграфов и артикулов, что так наглядно отражается в вышеупомянутом текстовом редакторе. Да и на бумаге очень удобно части одного логического уровня нумеровать римскими цифрами, нижестоящие – арабскими, а совсем мелкие отмечать буквами со скобкой: а), б), в) или a), b), c). Трудно представить, но до схоластов никто не додумался применять эту удобную систему. Например, Витрувий разбил свой текст только на книги ; наверное, это получилось само собой, по мере написания. А на фрагменты, удобные для цитирования и сносок (Vitruvius, VII, 1, 3, например), его произведение разделили только в эпоху Ренессанса. Зато всякая «Сумма» была изначально структурирована по этому принципу. Иерархия логических уровней соблюдалась очень строго. При этом, разумеется, как прилежные христиане, согласные с догматом о Святой Троице, авторы схоластических трактатов стремились к тому, чтобы и целое, и каждая часть, и часть части этого целого делились именно на три младших подразделения.

Рис. 4.6. Третья аббатская церковь в Клюни. План. 1088 – ок. 1120 гг. Франция [117] Гравюра: Pegard Источник: Viollet-le-Duc E. Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle. T. I. Paris: B. Bance, 1854. P. 258. План главного храма аббатства в Клюни, образца французской романики, как будто составлен из ладно подогнанных друг к другу, но отдельных частей. К сожалению, от этого грандиозного сооружения осталась лишь малая часть. Почти весь комплекс был разрушен и растащен для собственного строительства окрестными жителями во времена Великой французской революции.

Рис. 4.7. Амьенский собор (Cathédrale Notre-Dame d’Amiens). План. 1220 г. Амьен, Франция [118] Гравюра: Pegard Источник: Viollet-le-Duc E. Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle. T. II. Paris: B. Bance, 1854. P. 326. Неф, трансепт и хор готического собора в Амьене представляют собой композиционное, конструктивное, стилистическое и пространственное целое.

Рис. 4.8. Аббатская церковь Сен-Дени. Вид на трансепт и хор. Ок. 1231 г. Париж, Франция [119] Фотография: Светлана Кузенкова Неф и трансепт аббатской церкви Сен-Дени, выдающегося памятника готической архитектуры, оформлены совершенно одинаково.

Те же принципы легко найти в архитектуре. В романскую эпоху в одном и том же здании можно было встретить целую коллекцию сводов, цилиндрических и крестовых, купольных и полукупольных. В готическом же соборе все своды одного типа – стрельчатые с нервюрами, хотя и перекрывают пространства разного размера и формы. Аналогично трансепт, то есть поперечный неф, символизирующий, если смотреть сверху, перекладину креста, становится структурно неотличим от своего продольного собрата. Точнее, его также делают трехнефным, с высоким центральным «кораблем» и пониженными боковыми, и перекрывают точно такими же конструкциями. Внутреннее пространство храма становится целостным, но делящимся на логически соподчиненные элементы. Во-первых, весь храм разделен на продольную часть (главный неф), алтарь и трансепт. Во-вторых, главный неф и трансепт делятся, в свою очередь, на высокий центральный и пониженные боковые нефы, а алтарная часть – на собственно алтарь, круговой обход за ним и венец капелл. Также и каждая из этих частей дробится опорами и нервюрами сводов на еще более мелкие и подчиненные элементы. В общем, все происходит в точности так, как в сочинениях схоластов.

Третий принцип написания трактата, или «Суммы», – четкость и дедуктивная убедительность – также находит свои аналогии в готической архитектуре. Четкость практически очевидна. Каждый элемент работает вместе с другими, но он легко различим как самостоятельная художественная единица. Храм как бы составлен из отдельных элементов, независимых от соседних и, что важно, от стены. Любая деталь скорее приставлена к стене, чем «вырастает» из нее (чтобы в полной мере ощутить разницу, стоит вспомнить барочную архитектуру и то, как нам помогал воспринять ее Вёльфлин в предыдущей главе). Логику взаимоотношений между элементами разных иерархических уровней тоже легко разглядеть, хотя только специалист различит, дедукция это или индукция. В качестве примера можно привести пучки колонн, заменившие в высокой готике классические круглые опоры. Поскольку каждая колонка из такой связки переходит наверху в собственную нервюру, то историк архитектуры мог бы судить об устройстве сводов всего лишь по горизонтальному срезу единственной опоры – своеобразной посылке каменного силлогизма.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: