Сергей Кавтарадзе - Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле

- Название:Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Высшая школа экономики

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-1372-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кавтарадзе - Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле краткое содержание

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся архитектурой и историей искусства.

Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

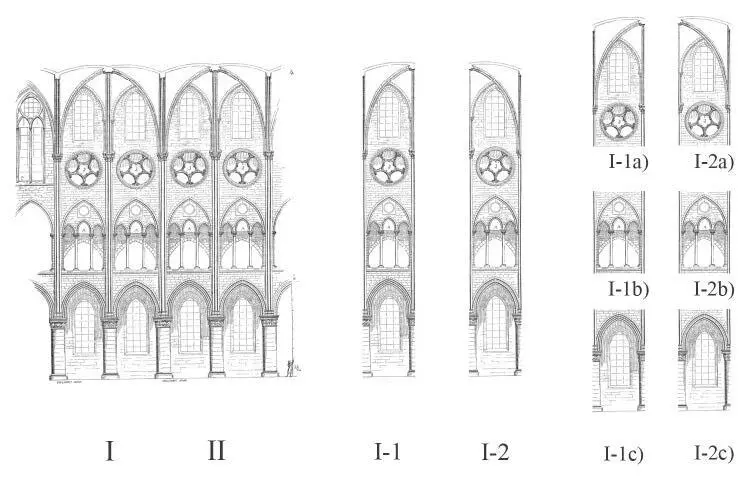

Рис. 4.9. Логика построения композиции внутренней стены центрального нефа готического собора с использованием элементов, включенных Эженом Виолле-ле-Дюком в Толковый словарь французской архитектуры [120] Гравюра: Guillamot Junior Схема: Сергей Кавтарадзе Источник: Viollet-le-Duc E. Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle. T. II. Paris: B. Bance, 1854. P. 291. Если бы теория Эрвина Панофского о близости схоластической философии и эстетических принципов готики появилась во времена, когда жил и работал Эжен Виолле-ле-Дюк, то в его Толковом словаре французской архитектуры она, возможно, была бы проиллюстрирована подобным образом.

Все три только что рассмотренных нами принципа написания схоластических трактатов помогали решить – и в теологии, и в архитектуре – две первых задачи из отмеченных Панофским, а именно манифестацию (то есть разъяснение) веры разумом и демонстрацию принципов работы того самого разума, который этим разъяснением занимается. Однако, как уже было сказано, перед почитателями логики вставала еще и другая проблема – конкорданция (от лат. concordantia ), то есть приведение в согласие и гармонию, а если честно, то примирение противоречий в исходных посылках, используемых в ученых рассуждениях. Наука тех времен находилась в несколько иной ситуации, нежели нынешняя. Эмпирических фактов было известно мало, практические опыты хотя и осуществлялись де-факто алхимиками и механиками, однако еще не считались средством установления истины. Трудно представить, чтобы два ученых средневековых мужа вместо того, чтобы скрестить свои pro et contra на диспуте, сказали бы: «Пойдемте в лабораторию, коллега. Вашу гипотезу можно проверить опытным путем». Эксперимент можно было встретить скорее в суде, чем в университете. Главным источником несомненных знаний являлись авторитеты – выдающиеся авторы прошлого. Разумеется, у теологов вообще не было выбора, экспериментальной их наука не стала до сих пор.

Все, что средневековый человек мог знать о Божественном откровении, и многое из того, что он считал истинным в других отношениях, приходило к нему из авторитетных источников ( auctoritates ): в первую очередь – из канонических книг Библии, представляющих аргументы «надежные и неопровержимые» ( proprie et ex necessitate ), затем – из учений Отцов Церкви, представлявших аргументы «надежные», но лишь «вероятные», а также из трудов «философов», представлявших аргументы «не вполне надежные» ( extranea ) и по этой причине не более чем вероятные.

Э. Панофский. Готическая архитектура и схоластика… С. 278.Проблема же, и весьма серьезная, состояла в том, что авторитетные источники древности (в том числе – страшно сказать! – и Священное Писание) часто противоречили друг другу, при этом ни одной их строчки нельзя было признать ошибочной. Это как если бы современному математику пришлось доказывать теорему, пользуясь противоречащими друг другу, но неоспоримыми аксиомами. Знаменитый своими несчастьями и постоянством в любви философ Пьер Абеляр написал целый труд – «Да и Нет» («Sic et Non»), где тщательно подсчитал все важные теологические расхождения, до того не разрешенные наукой. Их оказалось 158, включая проблему допустимости самоубийства, не самую насущную, судя по месту – пункт 155 – в рейтинге, и чуть более актуальную – пункт 124 – о возможности внебрачного сожительства.

Схоластам ничего не оставалось, как научиться примирять противоположные мнения и искать компромиссы. Основным методом было разделение целой проблемы на множество подчиненных частей и поиск согласия на нижних логических уровнях. Это хорошо видно в композициях философских трактатов того времени. Обсуждение каждого противоречия начинается с представления мнений авторитетов с одной стороны, затем им противопоставляются противоположные суждения ( sed contra …), и далее, после обретения сходства в частностях, следует примирение, основанное на положении, что абсолютно все авторитетные высказывания истинны, но – отчего и сложилось впечатление противоречивости – некоторые из них были неверно истолкованы.

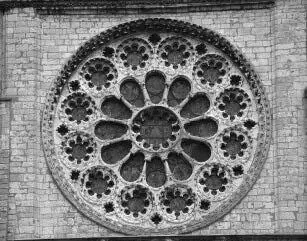

Рис. 4.10. Шартрский собор (Cathédrale Notre-Dame de Chartres). Фрагмент фасада. 1194–1220 гг. Шартр, Франция [121] Фотография: Светлана Кузенкова Окно-роза на фасаде собора в Шартре расположилось на глухой стене. Осталось много недекорированных поверхностей, что не могло нравиться в готическую эпоху.

Панофский находит несколько примеров, когда архитекторы готических соборов, подобно своим ученым современникам, ищут и находят компромиссные – синтетические – решения прикладных профессиональных проблем. Оказывается, витражное окно-роза на главном фасаде, воспринимаемое нами как непременный атрибут готического стиля, являлось настоящей головной болью средневековых зодчих. Во-первых, оно круглое. Ему бы появиться в XV веке, в эпоху Возрождения, когда ценились совершенные формы. А во времена готики все вокруг острое, стрельчатое, устремленное к небу… Это противоречие прежде всего бросалось в глаза при взгляде изнутри здания, на фоне сводов с нервюрами, особенно если окно было большим, на всю ширину нефа. Но и малый диаметр розы не спасал положения: на фасаде оставались ничем не заполненные плоскости стены, более приличествующие предшествующей эпохе – романской. Выходы из проблемы предлагались разные. В каких-то областях вообще отказались от круглого окна, заменив его огромным витражом стрельчатых очертаний. В других архитекторы продолжали эксперименты с размерами розы и тонко манипулировали украшениями на фасаде, чтобы поддержать ощущение гармонии пропорций. Так продолжалось до тех пор, пока, наконец, не было найдено поистине схоластическое, примиряющее решение. На соответствующем ярусе весь торец главного нефа заполнялся большим островерхим витражом, а уже в него, как часть декора, вписывался традиционный круг окна-розы.

Рис. 4.11. Церковь Сен-Мерри. 1520–1612 гг. Париж, Франция [122] Фотография: Светлана Кузенкова Поздний готический храм (пример «пламенеющей готики») демонстрирует вариант решения проблемы окна-розы: витраж заполняет весь стрельчатый проем.

Рис. 4.12. Окно-роза Реймсского собора. Архитектор Бернар Суассонский. 1255–1290 или 1259–1294 гг. Реймс, Франция [123] Фотография: Светлана Кузенкова Схоластический принцип concordantia в действии: круглая роза встроена в стрельчатое окно.

Интервал:

Закладка: