Сергей Кавтарадзе - Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле

- Название:Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Высшая школа экономики

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-1372-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кавтарадзе - Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле краткое содержание

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся архитектурой и историей искусства.

Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Есть и еще один пример, блестяще доказывающий, что средневековые архитекторы применяли, если можно так выразиться, те же методы мышления, что и философы-схоласты. Более того, делали они это вполне осознанно. Один из зодчих, Виллар де Оннекур (ок. 1225 – ок. 1250), оставил нам интереснейший документ – по сути, путевой дневник, где он не столько записывал, сколько зарисовывал свои мысли и впечатления. В «Альбоме», как его сейчас принято называть, множество архитектурных чертежей и планов, что впоследствии позволило использовать этот труд в качестве архитектурного учебника. Впрочем, интересы самого Виллара были гораздо шире. На тех же страницах можно найти и нарисованного с натуры (что автором подчеркнуто особо) льва в процессе дрессировки, и проект вечного двигателя, который, в отличие от всех предшествующих, просто не мог не заработать. Что мешало вести подобные записи, скажем, Фёдору Коню – строителю Смоленского кремля? Или кому-нибудь из окружения Андрея Рублёва?

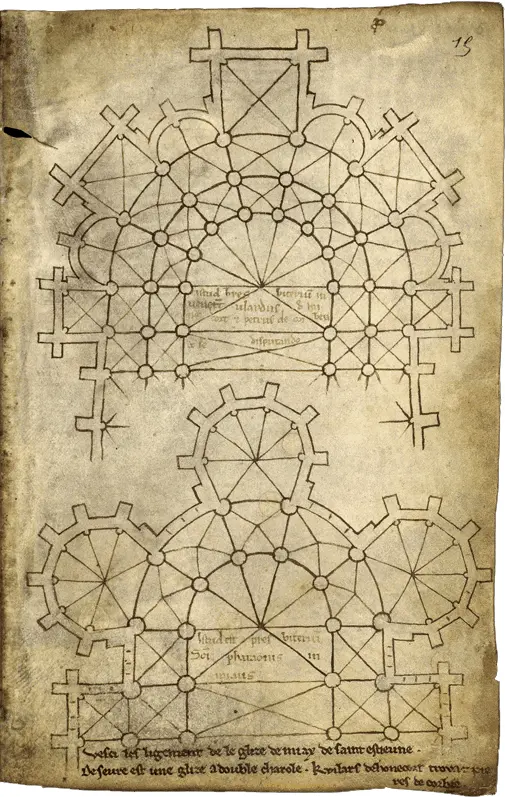

Рис. 4.13. Виллар де Оннекур. Идеальный план алтарной части. Рисунок. Ок. 1235 г. Национальная библиотека Франции [124] Рисунок: Villard de Honnecourt Источник: http://classes.bnf.fr/villard/feuillet/index.htm (последнее обращение 24 марта 2015). Верхний чертеж со страницы альбома средневекового зодчего Виллара де Оннекура демонстрирует достижение компромисса в споре с его коллегой Пьером де Корби по двум позициям. Во-первых, венец капелл состоит из чередующихся прямоугольных и полукруглых в плане сооружений. Во-вторых, прямоугольные капеллы перекрыты традиционными крестовыми сводами (они и сегодня обозначаются на планах диагональными линиями), а полукруглые – общим для них и деамбулатория сводом из пяти распалубок.

На одном из листов Виллар де Оннекур изобразил план идеальной алтарной части. Согласно приведенной там же надписи он разработал его в соавторстве с другим зодчим, Пьером де Корби, причем, как подчеркнуто в пояснении, «inter se disputando » – в ученом споре. Результатом диспута стала не победа одного из оппонентов, а рождение компромисс ного решения. (К слову, только благодаря записи Оннекура имя его коллеги дошло до потомков.) Посмотрим внимательно на верхний рисунок. Вероятно, один из архитекторов сочувствовал популярной в те годы идее, что монастырскому зодчеству пристало быть строгим и обходиться без излишней роскоши даже в контурах архитектурных форм; другой же отстаивал традиционное представление о том, что венец капелл должен состоять из округлых в плане элементов. Как результат, венец хора сложен как из прямоугольных объемов, характерных для аскетичных сооружений монахов-цистерцианцев, так и из привычных полукруглых пристроек. Кроме этого, спорщики достигли согласия в устройстве конструкций: своды циркульных капелл существуют не сами по себе, а как часть конструкций кругового обхода, под единым замковым камнем. В то же время прямоугольные помещения имеют самостоятельные перекрытия. Налицо торжество принципа concordantia в архитектуре, чем вновь демонстрируется ее родство с философией той же эпохи.

Микрокосм и макрокосм в гармоническом слиянии

Итак, мы уже познакомились с тем, как, во-первых, архитектура может отображать картину мира, какой она видится людям в ту или иную эпоху (можно сказать, макрокосм); во-вторых, как зодчество же, хотим мы того или нет, отражает формы и методы нашего мышления, устройство внутреннего мира (микрокосма). Теперь поговорим о том, как средствами архитектуры можно выразить единство этих двух миров и даже помочь достижению гармонии между ними.

В этом нам поможет еще одна знаменитая книга, вышедшая из-под пера известного искусствоведа, специалиста в области все той же иконологии, Рудольфа Виттковера (1901–1971). Как и Панофский, Виттковер был вынужден покинуть территорию Третьего рейха в начале 1930-х гг., однако в Америке он оказался не сразу, а долгое время работал в Англии, в вывезенном из Германии знаменитом Институте Варбурга – центре иконологических исследований, базирующемся на богатейшей тематической библиотеке. (История создания данной библиотеки сама по себе чрезвычайно интересна. Аби Варбург (1866–1929), выходец из семьи богатейших банкиров, отказался от своей доли наследства в пользу брата, с условием, что тот будет покупать ему любые, даже самые дорогие книги, какие он пожелает. Это решение позволило ученому не только собрать уникальную книжную коллекцию, систематизированную совершенно особым образом, но и, отказавшись от потомственного занятия, стать родоначальником исследовательского метода, получившего позднее название «иконология». К сожалению, сам Аби Варбург не занимался архитектурой, что заставляет нас распрощаться с этой замечательной фигурой и обратиться к одному из его последователей.)

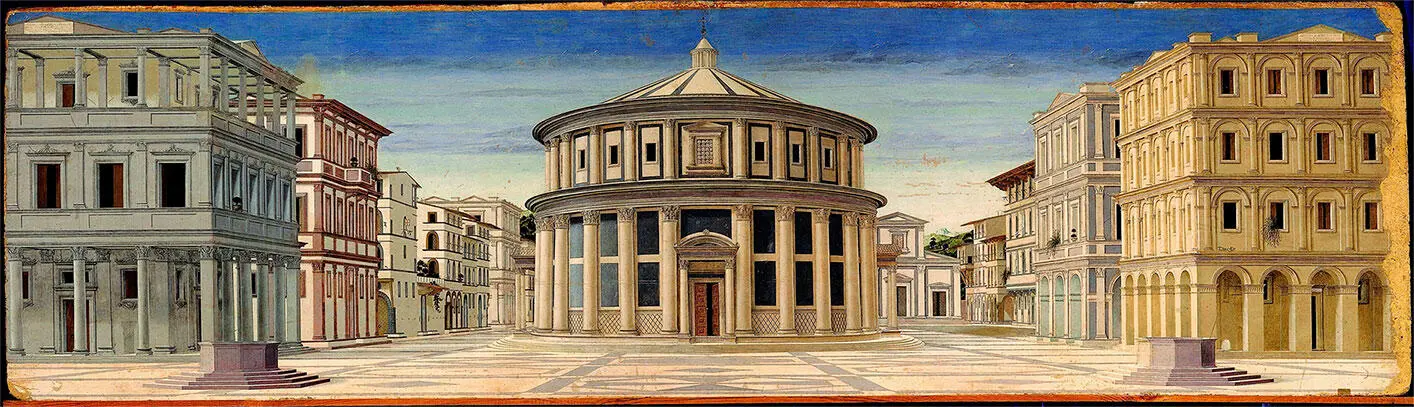

Рис. 4.14. Пьеро делла Франческа. Идеальный город. Холст, масло. Ок. 1470 г. Национальная галерея области Марке. Урбино, Италия [125] Живопись: Piero della Francesca Источник: http://commons.wikimedia.org/wiki/File: Formerly_Piero_della_Francesca_-_Ideal_City_-_Galleria_Nazionale_delle_Marche_Urbino.jpg (последнее обращение 24 марта 2015). Ведута (архитектурный пейзаж) художника Пьеро делла Франческа – это, по сути, иллюстрация к представлениям Альберти о том, как должен правильно выглядеть храм: круглое свободностоящее здание на прекрасной площади.

В 1949 г. Рудольф Виттковер опубликовал книгу «Архитектурные принципы эпохи Гуманизма» («Architectural Principles in the Age of Humanism»), которая, несмотря на небольшой объем, буквально перевернула многие устоявшиеся представления об истоках и причинах появления самого феномена Возрождения. Начинается она с рассказа о том, что в первой половине XV века итальянские архитекторы вдруг серьезно заинтересовались центрическими планами, то есть планами в форме фигур, вписывающихся в круг. Главным идеологом этого увлечения выступил знаменитый архитектор и теоретик архитектуры Леон Баттиста Альберти. В работе «Десять книг о зодчестве» («De re aedifi catoria», 1443–1452) он привел черты идеальной, на его взгляд, церкви. Прежде всего, в плане она должна соответствовать одной из девяти правильных фигур. Шесть из них (круг, квадрат, гексагон, октагон, декагон и додекагон) чертятся внутри круга, и Альберти подробно, как на уроке геометрии, описал, как это сделать циркулем и линейкой. Еще три фигуры строятся на основе квадрата с помощью простейших действий: квадрат плюс полквадрата; квадрат плюс его треть; наконец, удвоенный квадрат.

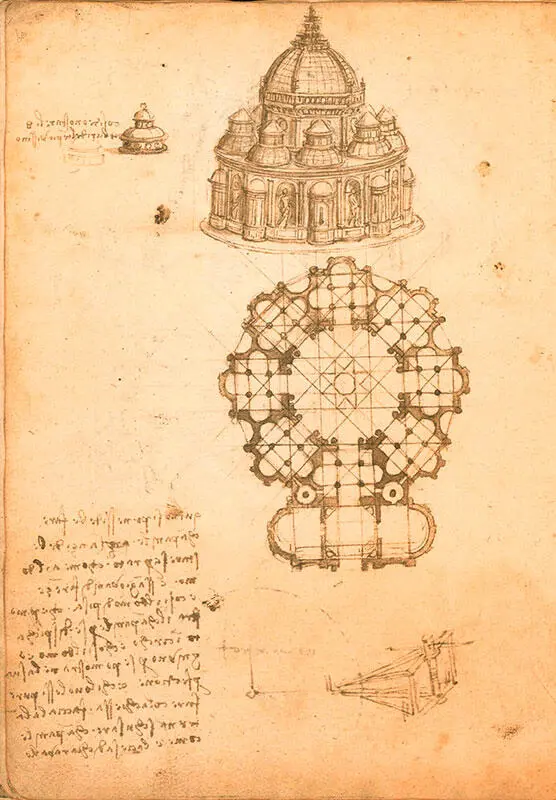

Рис. 4.15. Леонардо да Винчи. Проект центрического храма. Страница из кодекса Ашбернхема. Ок. 1488 г. Институт де Франс, Париж. Объект хранения 2037, folio 5v. [126] Рисунок: Leonardo di ser Piero da Vinci Источник: http://brunelleschi.imss.fi.it/itineraries/image/img34697.html (последнее обращение 2 июля 2015). Леонардо очень интересовала тема центрических в плане храмовых сооружений. Возможно даже, что он обсуждал ее с Браманте – будущим строителем собора Святого Петра. В данном проекте купол, безусловно, символизирует небесный свод. Центрическое здание не соприкасается с другими, стоящими по соседству, и сохраняет обширное пространство вокруг себя. Оно не изображает Вселенную, но условно повторяет схему ее устройства, какой она представлялась ренессансной науке.

Интервал:

Закладка: