Сергей Кавтарадзе - Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле

- Название:Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Высшая школа экономики

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-1372-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кавтарадзе - Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле краткое содержание

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся архитектурой и историей искусства.

Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Нетрудно заметить, что фасады XVI века очень гармоничны, созданы в благородных пропорциях, но при этом как бы составлены из отдельных и самоценных элементов. Вот красиво обрамленное резным каменным наличником окно, вот пилястра ионического ордера – одна из многих в своем ряду, но все же самостоятельная. Выше такая же, но коринфская. Нижний ярус вообще не обязательно украшен ордерными элементами, однако все равно он существует самостоятельно, не превращаясь в подставку для своих вышерасположенных собратьев. Иными словами, не только целая композиция, но и каждая деталь и группа деталей могут рассматриваться как отдельные произведения искусства.

Рис. 3.38. Палаццо делла Канчеллерия. Архитекторы Андреа Бреньо и Донато Браманте. 1485–1511 гг. Рим, Италия [106] Фотография начала XX века Источник: http://romainbiancoenero.altervista.org/Foto/palazzo_cancelleria3.jpg (последнее обращение 6 декабря 2014). Каждый ярус, даже нижний, представляет собой самостоятельную ордерную систему. Фасад, хотя и объединенный в единую композицию, можно рассматривать как «каталог» отдельных классических деталей.

Рис. 3.39. Палаццо Одескальки. Архитектор Лоренцо Бернини. 1665 г. Рим, Италия [107] Фотография начала XX века Источник: http://architime.ru/pictures/giovanni_lorenzo_bernini/9big.gif (последнее обращение 6 декабря 2014). Композиция фасада решена как единая ордерная система. Нижний ярус изображен в виде цоколя под колоннадой. Пилястры перекрывают два этажа, а венчающий карниз под балюстрадой – общий для всего здания. Это – барокко, хотя и очень строгое.

Иное дело барокко. Тип палаццо, разумеется, сохранился. (Он вообще просуществует еще очень долго, по крайней мере, жилые дома так называемой сталинской эпохи внешне очень похожи на свои далекие итальянские прототипы.) Однако детали фасада во многом утратили независимость. Прежде всего, появился колоссальный ордер , объединяющий сразу несколько верхних этажей. При этом нижний ярус превратился в цокольный этаж, то есть в элемент заведомо подчиненный. Расположенные выше колонны или пилястры хотя и увеличились в размерах, но работают лишь над созданием обобщенного образа. Здесь даже необязательны популярные в барокко изгибы стены и раскреповка горизонтальных членений. Главное, что зритель получает общее впечатление: он видит огромную ордерную композицию на фасаде и не должен вникать в частности. Детали декора «сплавляются» друг с другом, а несущая их стена фасада, разумеется присутствуя физически, как бы «исчезает», перестает что-либо значить как самостоятельный художественный элемент.

Бернини можно читать также по складам, но он не хочет, чтобы его так читали.

Генрих Вёльфлин. Основные понятия истории искусств… С. 221.На принцип единства работает и другой излюбленный прием эпохи барокко – применение ризалитов, то есть выдвижение вперед фланкирующих либо центральных частей фасадов. Таким образом композиция делится на неравнозначные фрагменты – одни главнее других, а следовательно, и те и другие утрачивают самостоятельность, становясь частью системы.

Ясность и неясность

Последняя – пятая – пара получилась у Вёльфлина самой романтичной. Разрушим нашу яблочную кучку. Потом в одном случае уложим плоды в какую-то упорядоченную фигуру – просто расположим их по кругу, по краю блюда, например. В другом – предоставим им самим рассыпаться в «художественном беспорядке». Безусловная ясность ситуации – вот что ждет наблюдателя в первом решении. Даже если видны не все яблоки одновременно (например, мы смотрим на них сбоку, а не сверху), никакой загадки нет. Мы знаем, как они расположены, скорее всего, легко определим, сколько их, и единственная задача, которую предстоит решить зрителям, это понять, что, собственно, заставило нас расставить эти фрукты столь регулярным образом.

Однако если плоды раскатились сами, как во втором примере, без очевидной системы, да если еще это произошло в сумеречном свете, нам будет предложена более захватывающая игра. Теперь лучше не стоять на месте. Имеет смысл медленно обойти тарелку. Вот из-за одного яблока едва выглядывает другое. Но стоит чуть сдвинуться, чтобы рассмотреть его получше, как за своими собратьями спрячется еще одно. Оказывается, не так-то просто понять, сколько имеется яблок на самом деле, однако ясно, что больше, чем можно охватить одним взглядом. И самое главное: тот, кто создал этот натюрморт (пусть даже автором был простой случай), поставил перед нами совершенно иную, чем в первом примере, зрительскую задачу. Нам не показывают, как выглядят на блюде яблоки, расположенные тем или иным способом. Важным становится сам процесс разглядывания, движение, фиксация спонтанно возникающих композиционных построений. Неясность картины сделала яблоки не просто объектом наблюдения, а инструментом художника, влияющим на зрителя, заставляющим его действовать.

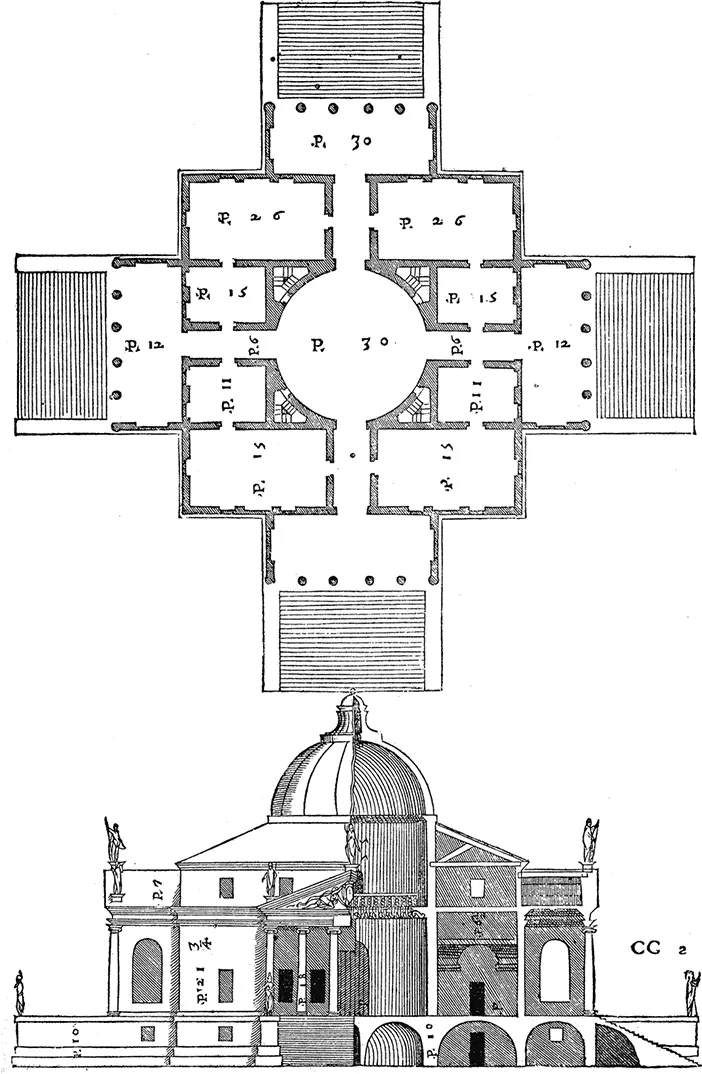

Рис. 3.40. Вилла Ротонда (вилла Капра). План, фасад, разрез. Архитектор Андреа Палладио. Ок. 1570 г. Виченца, Италия [108] Чертеж: Andrea Palladio Источник: Палладио А. Четыре книги об архитектуре / пер. И. В. Жолтовского. М.: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1936. С. 21. Вилла Ротонда, построенная в конце 1560-х гг. для епископа Паоло Альмерико и в 1591 г. купленная семейством Капра, стоит в ряду самых великих памятников мировой архитектуры. По сути, эта безупречно пропорционированная композиция, организованная по правилам центральной симметрии, является не столько жилым домом, сколько храмом идеального человека эпохи Возрождения, каким, очевидно, видел себя удалившийся на покой служитель Церкви. Не только объем, но и план этого здания демонстрирует идеальную ясность структуры. Архитектура, по мысли ренессансных зодчих, должна быть столь же просто и совершенно устроена, как и вместившая ее Вселенная.

То, что, возможно, выглядит не самым захватывающим образом на примере яблок, замечательно работает в изобразительном искусстве и архитектуре, где вступает в силу своеобразная магия, особая эстетика неясности, где неказистый пейзаж может украсить туманная дымка, а вуаль или тень головного убора сделают влекущей и загадочной любую изображенную даму. Ренессансное произведение дарит зрителю чувство гармонии и покоя, ощущение (может, и не вполне справедливое), что мозг вместил в себя ровно столько, сколько это творение способно дать. Ничто в образе не должно остаться тайной. Если у зрителя нет возможности охватить все здание единым взглядом, он все равно понимает, что ждет его там, за пределами видимой зоны. Архитектор барокко же готов усложнять зрительскую задачу до бесконечности. Для этого все средства хороши. И замысловатый, хотя и симметричный план, иной раз в виде сложных геометрических фигур, которым и названия-то еще не придумали; и столбы света, спускающиеся до самого пола сквозь специально предусмотренные, замаскированные экзальтированными скульптурными группами окошки; и перекрытие видов, когда одна часть здания (неважно, внутри или снаружи) обязательно закрыта от взгляда другой и нужно непременно что-то обойти, зайти за угол, чтобы увидеть и понять, что же еще замыслил зодчий. Собственно, сама избыточность барочных украшений – множество завитушек-рокайлей, позолоченных лучей от нимбов святых, бесчисленные складки на их одеяниях, спирали волют, непременно овальных, – все это, прежде всего, служит главной цели барокко: не дать зрителю легко охватить композицию одним взглядом, вместить ее в себя без усилий и без труда. Глаз и душа должны трудиться, чувства – сопереживать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: