Сергей Кавтарадзе - Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле

- Название:Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Высшая школа экономики

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-1372-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кавтарадзе - Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле краткое содержание

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся архитектурой и историей искусства.

Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вёльфлин приводит простой и ясный пример – балюстраду: в ренессансной архитектуре это сумма отдельных прекрасных балясин; позже, в барокко, единое трепещущее целое, где части звучат, как ноты в аккорде.

Идеал классической, особенно ренессансной, архитектуры – свободно стоящее здание, желательно с возможностью кругового обхода. Архитектор барокко обходится без идеалов, но, пользуясь «затесненностью» (как говорят историки архитектуры) городских кварталов, буквально навязывает зрителю определенные точки обзора ( аспекты ), откуда архитектура предстает как зрелище, как картинное нагромождение масс и их взаимодействие. (Справедливости ради надо отметить, что Вёльфлин несколько преувеличивает всемогущество архитекторов барокко. Стесненность городской застройки – объективная реальность XVII века. Она во многом породила и другой феномен, традиционно приписываемый архитектуре этого направления, но на самом деле возникший еще во времена позднего ренессанса, точнее – маньеризма, стиля, вообще проигнорированного Вёльфлином. Речь идет об овальных в плане церквях XVI века, а именно о частичном отказе в них от идеалов Возрождения, согласно которым единственно правильной формой плана для купола считается круг. Однако появились такие постройки не только благодаря изменению эстетических предпочтений, но и просто потому, что овал легче вписывается в сложные и нерегулярные формы участков, выкраиваемых под строительство храмов в плотной ткани городской застройки.)

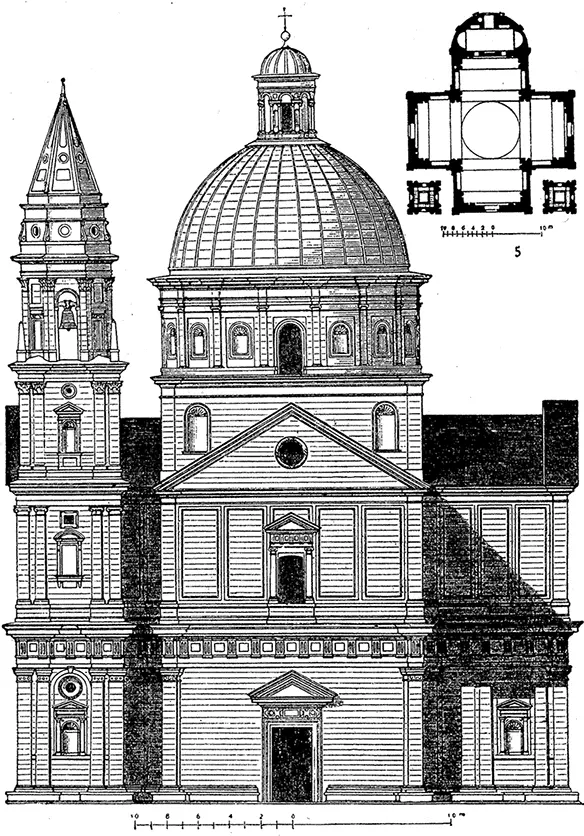

Рис. 3.28. Церковь Мадонна-ди-Сан-Бьяджо. Архитектор Антонио да Сангалло Старший. 1518–1545 гг. Монтепульчано, Италия [96] Фотография: Josep Renalias © 2003 Josep Renalias / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 Источник: http://commons.wikimedia.org/wiki/File: Montepulciano_-_Madonna_di_San_Biagio.JPG (последнее обращение 6 декабря 2014). Церковь Мадонна-ди-Сан-Бьяджо – нечастый пример свободностоящего здания с центрическим планом. Такие храмы не просто встраивать в ткань средневекового города. Но именно эта композиция является идеальной с точки зрения ренессансной эстетики. Антонио да Сангалло подает нам ее как объект, а не как повод для демонстрации визуальных эффектов. Каждая деталь – пилястра, сандрик, портик – самоценна, живет сама по себе на фоне гладкой стены, но не сплавлена с ней.

Рис. 3.29. Церковь Сан-Карлоалле-Куатро-Фонтане. Архитектор Франческо Борромини. 1638–1677 гг. Рим, Италия [97] Фотография: Сергей Кавтарадзе Небольшая церковь на площади Четырех фонтанов в Риме искусно вписана в крохотный участок внутри квартала. Зритель принужден смотреть на здание в ракурсе, с перспективным сокращением. Волнообразные линии фасада затрудняют различение отдельных деталей. Такую композицию трудно воспринять как ясно читаемый объект, зато впечатление она оставляет самое яркое.

Но вернемся к проблеме аспектов в барокко. Ее суть в перспективных сокращениях – ракурсах, в которых зритель чаще всего принужден видеть сооружения этой эпохи. Формы одинакового размера в перспективе воспринимаются разновеликими, появляется интрига во взаимоотношениях симметрично расположенных частей, ритм повторяющихся деталей зрительно учащается по мере их удаления, композиция становится динамичной. Так достигается важнейший эффект барокко, одно из главных отличительных свойств «живописного» стиля – иллюзия движения и отказа от четко воспринимаемых границ между деталями декора. «Форма должна дышать», – говорил Вёльфлин. Того же эффекта можно добиться и другими приемами. Стена фасада теперь – не просто «сцена», на которой дают представление архитектурные элементы. Она то выступает вперед, заставляя изламываться многочисленные линии фризов, карнизов и архитравов, то делает шаг назад, оставляя на красной линии только связки колонн на высоких пьедесталах, а то и вообще изгибается широкой волной, увлекая за собой детали в плавном танце. При этом мощь и нагромождение масс необязательны: достаточно слабого мерцания, «волнения» на плоскости фасада, чтобы перевести его из «линейных» в разряд «живописных». Лишь в эпоху позднего классицизма и особенно ампира стена вновь становится фоновым элементом, на который, подобно экспонатам коллекции – маркам, бабочкам или засушенным растениям, – крепятся самоценные архитектурные детали.

Плоскостность и глубинность

Следующим формальным различием между классическим и барочным искусством Вёльфлин счел склонность к плоскостному видению в первом случае и к глубинному – во втором. Поначалу это может показаться странным, ведь именно живописцы Возрождения блестяще освоили перспективу, то есть искусство реалистично передавать положение предметов в пространстве. А плоскостной архитектуры не бывает вообще. Однако, если посмотреть внимательно, можно заметить, что ценность движения в глубину, то есть от зрителя, или из глубины по-настоящему осознается только во времена барокко. В классическом искусстве, будь то живопись или архитектура, композиция часто напоминает устройство театральных декораций. В живописи это так и называется: «кулисное построение». «Авансцена» отдана главным персонажам, антураж расположен где-то в середине, и, наконец, замыкает картину «театральный задник» – задний план. Примерно то же можно почувствовать и в классическом зодчестве. Оно открывается нам послойно, будто один за другим исчезают экраны, на которые проецируются разномасштабные изображения – сначала вид здания издали, затем вид с площади, фасад вблизи, внутренние пространства. И каждый раз предполагается, что лучшая, наиболее выгодная точка зрения – фронтальная, а смещение с главной оси ведет к искажению восприятия. Иными словами, мы можем выстроить наши яблоки рядами, как солдат на плацу, и ни одно не укатится от нас и не прикатится к нам в руки.

Рис. 3.30. Церковь Мадонна-ди-Сан-Бьяджо. Обмер фасада, план. Архитектор Антонио да Сангалло Старший. 1518–1545 гг. Монтепульчано, Италия [98] Чертеж: Anton Springer Источник: Springer A. Handbuch der Kunstgeschichte III. Leipzig: E. A. Seemann, 1904. S. 7. Обмер уже знакомой нам церкви Мадонна-ди-Сан-Бьяджо в Монтепульчано, выполненный в XIX веке пунктуальными немецкими исследователями, наглядно демонстрирует ренессансное мышление «послойно снимаемыми» плоскостями. При этом здание, можно сказать, «интровертно», представляя собой, говоря словами Вёльфлина, «закрытую» форму, организующую пространство вокруг себя, но не демонстрирующую никакой «внешней экспансии» художественных энергий.

Интервал:

Закладка: