Валентин Аккуратов - В высоких широтах

- Название:В высоких широтах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Главсевморпути

- Год:1947

- Город:Москва—Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Аккуратов - В высоких широтах краткое содержание

В высоких широтах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Одним из результатов ледовых разведок 1939—1940 годов было то, что мы вплотную подошли к задаче авиационного освоения высоких широт. Мы все больше убеждались в том, что объяснение многих процессов, происходящих на обычной трассе Северного морского пути, нужно искать дальше на севере и в еще неисследованных районах Центральной Арктики.

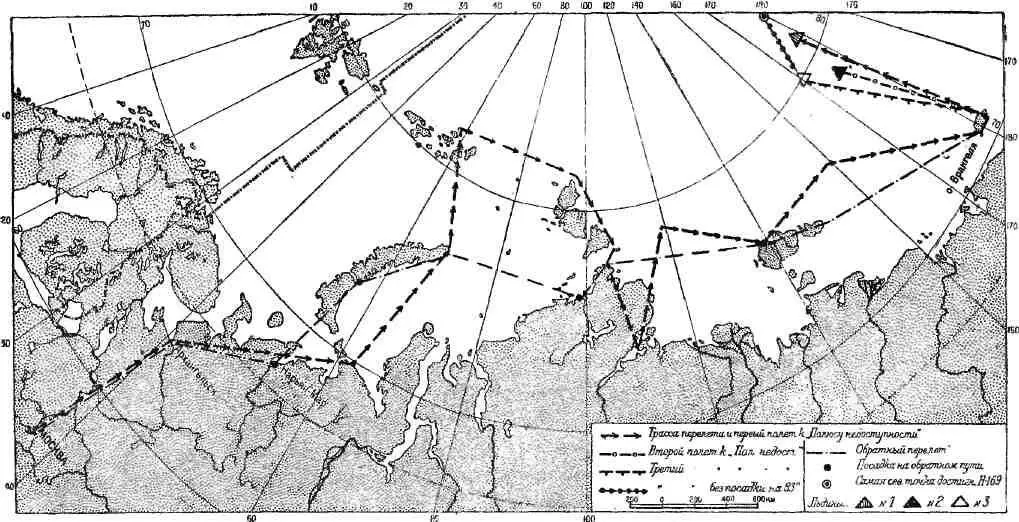

К „ПОЛЮСУ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ НЕДОСТУПНОСТИ“

К СЕВЕРУ от широты 75°00′, между меридианами 170° восточной и 130° западной долготы, лежит огромная неисследованная область Северного Ледовитого океана, по площади равная Франции и Германии, вместе взятым. С севера эта площадь примыкает к географической точке полюса.

Контуры этого «белого пятна» не ограничиваются указанными координатами, они значительно сложнее, но для простоты будем представлять его в виде указанного выше треугольника.

Примерно в центре «белого пятна», на широте 83°50′ северной и долготе 165°00′ западной (по Стефанссону), находится одна из замечательных точек земного шара — «полюс относительной недоступности». Удаленная от береговой черты более, чем Северный полюс, эта точка до сих пор является наиболее труднодоступной человеку и практически еще не посещенной им.

Летая над морями Арктики с И. И. Черевичным, мы часто говорили об этой неисследованной области. Как призрачная, сказочная страна, она неудержимо влекла нас к себе, маня неизвестностью и обещая неожиданные открытия. Но не только романтика географических открытий увлекала нас. Мы никак не хотели мириться с тем, что в наш век расцвета техники и культуры возможно существование «белых пятен», а главное, мы стремились познать тайну дрейфа льдов, проникнуть в глубокий тыл «противника», познать его резервы, изучить его законы, чтобы потом смелее и увереннее вести караваны кораблей Северным морским путем.

Выполняя свою основную работу по ледовой разведке, мы постепенно начали искать путь в неисследованную область. В 1939—1940 годах командование Главсевморпути вследствие интенсивной работы и большой загрузки не могло выделить специального самолета для полетов в район «полюса относительной недоступности», но все-таки нам удалось внепланово сделать два полета в южную часть «белого пятна».

Первый раз это было 3 августа 1939 года. На гидросамолете «СССР Н-275» мы дошли до широты 79°10′ и долготы 167°30′ восточной.

Второй полет в неисследованный район мы совершили 12—13 июля 1940 года. Наш самолет пробыл в воздухе без посадки 22 часа 15 минут, пройдя расстояние более 4000 километров. В этот раз мы достигли широты 82°10′, долготы 170°00′ восточной.

Оба полета позволили сделать ряд интереснейших открытий в ледовом режиме этой неисследованной части Северного Ледовитого океана.

Эти разведывательные полеты убедили нас, что «полюс относительной недоступности» вполне доступен для советских людей, оснащенных необходимыми знаниями и советской техникой.

Мы стали добиваться снаряжения специальной экспедиции в этот район.

В декабре 1940 года И. И. Черевичный, В. С. Чечин и я уже с готовыми расчетами полета в район «полюса относительной недоступности» выехали в Ленинград, в Арктический институт. Наше предложение горячо поддержали В. Ю. Визе, И. Д. Жонголович и другие работники Арктического института. Был детально разработан план научных работ. Наметили совершить три посадки в районе «белого пятна» к северу от острова Врангеля и выполнить комплекс работ по гидрологии, магнитологии, метеорологии, астрономии, актинометрии и определению силы тяжести. Командование Главсевморпути одобрило план.

Преимущество создания такой «летающей лаборатории» заключалось в том, что данный способ был дешев, удобен и обеспечивал осуществление исследований в намеченных точках за очень короткий срок.

Магнитные и астрономические работы на льду были поручены научному сотруднику Арктического института М. Е. Острекину. Гидрологом и актинометром был назначен Н. Т. Черниговский, неоднократно зимовавший в Арктике. Метеорологические наблюдения были поручены штурману самолета. Экипаж состоял из командира корабля И. И. Черевичного, второго пилота М. Н. Каминского, первого бортмеханика Д. П. Шекурова, второго бортмеханика В. П. Борукина, третьего бортмеханика А. Я. Дурманенко, бортрадиста А. А. Макарова и навигатора — автора этих записок.

Выделенный для экспедиции самолет «СССР Н-169» в течение длительного времени использовался для полетов в Арктике. Участник полета на Северный полюс, он в 1939—1940 годах, незадолго до проведения новой экспедиции, громил тяжелыми бомбами белофиннов. Заслуженный ветеран имел довольно потрепанный вид, но после смены моторов и соответствующего ремонта стал выглядеть так, словно только что сошел с конвейера.

Получив корабль, я сейчас же приступил к оборудованию навигационной рубки, подбору соответствующего астрономического материала и радионавигационного снаряжения.

Готовясь для полетов в район «полюса относительной недоступности», мы были твердо уверены, что успех выполнения задания зависит в значительной мере от правильного применения и использования методов аэронавигации. Был учтен не только наш личный опыт, но и опыт всех арктических экспедиций. Однако накопленный ценнейший материал по методике самолетовождения в высоких широтах, не был достаточным для обеспечения полетов в район «полюса относительной недоступности». Часть этих задач предстояло решить заново.

В качестве главного компаса для экспедиции на «СССР Н-169» был выбран компас «АН-4А», применявшийся мной в экспедиции на Северный полюс в 1937 году, специально заказанный на заводе «Авиаприбор» по моим чертежам.

При полетах в высоких широтах навигаторам приходилось не раз сталкиваться со странным на первый взгляд явлением. При совершенно неизменном курсе самолета стрелка компаса вдруг неожиданно начинала уходить вправо или влево от заданного курса до 25—60°. Объясняется это тем, что в высоких магнитных широтах крен самолета вызывает так называемую креновую девиацию, которая вследствие большой силы вертикальной составляющей достигает очень больших значений. После полета в 1936 году на Землю Франца-Иосифа в число навигационных приборов был введен гирополукомпас, чтобы контролировать правильность выдерживания курса пилотом, то есть определять, рыщет ли картушка компаса от кренов или это летчик меняет курс.

Карта полета „Н-169“ к „полюсу относительной недоступности“.

В качестве второго компаса у штурмана на борту самолета «СССР Н-169» находился апериодический компас марки «АН-4», который обеспечивал полет в средних широтах. Оба компаса были установлены так, чтобы они не оказывали вредного влияния друг на друга. Вся электропроводка в штурманской рубке, в целях уменьшения влияния электротока и возникающих электромагнитных полей на стрелки компасов, была сделана бифилярной и экранированной. Однако указанное вредное влияние этим не было полностью уничтожено, так как недалеко от апериодического компаса проходили электрические провода от умформера радиокомпаса, при включении которого стрелка «АН-4» на курсе 0° уходила на —4°.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: