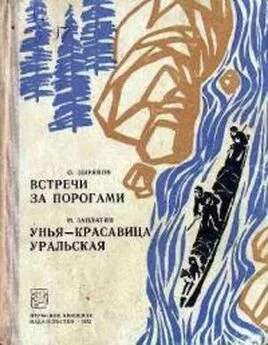

Октавий Зырянов - Встречи за порогами. Унья — красавица уральская

- Название:Встречи за порогами. Унья — красавица уральская

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Пермское книжное издательство

- Год:1972

- Город:Пермь

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Октавий Зырянов - Встречи за порогами. Унья — красавица уральская краткое содержание

Главный герой повести О. Зырянова — подросток Ваня — вместе со своим отцом и другими таежниками отправляется на дальнее зимовье. Там они не только охотятся, но и строят избушки для геологов и лесоустроителей. Ведь скоро на Вишере начнется строительство бумкомбината и нового города. О трудной, порой опасной жизни в тайге, о буднях охотников-промысловиков идет речь в повести.

М. Заплатин не впервые рассказывает о своих путешествиях по Уралу. Урал — главная тема его фильмов, его книг. Путевые заметки о реке красавице Унье и о конном походе к ее трем истокам могут сослужить хорошую службу каждому, кто захочет отправиться путешествовать по этим местам. Автор рассказывает о порогах и перекатах Уньи, о пещерах и островах, о причудливых скалах, похожих на птиц и зверей, на выдуманных чудовищ и развалины древних замков.

Фотографии, сделанные автором во время путешествий, хорошо дополняют его рассказ.

Встречи за порогами. Унья — красавица уральская - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Место на редкость живописное. Думаем заночевать в избушке, да солнце еще высоко, плыть можно.

И чуть выше домика неожиданно замечаем прямо смотрящую на нас каменную пасть пещеры.

— Вот она! — кричит с лодки Виктор Комаров. Вскоре на берегу против пещеры забелела четырехместная палатка, задымил большой костер. Мы прочно обосновались в конечном пункте нашего маршрута.

Уньинская пещера расположена в береговом скальном обнажении близко у воды. Вход в нее — большая круглая арка с просторным гротом. Чуть выше по реке с берега к воде выступают два камня в виде кубов. Под ними бурный и шумливый перекат. Напротив камней озеро — старица. Далеко вдали едва виднеются горы.

В 1957 году проводилось изучение Уньинской пещеры геологом Коми филиала АН СССР Б. И. Гуслицером. В полу грота был заложен шурф. В земле обнаружили залегание культурного слоя со средневековыми предметами разных времен. Б. И. Гуслицер установил, что в пещере было жертвенное место.

В 1959 году Уньинскую пещеру обследовал Печорский археологический отряд Коми филиала АН СССР под руководством В. И. Канивца. В результате раскопок на дне грота, ближе к правой стенке, была обнаружена площадка, на которой разводили ритуальный костер. Возле него совершались культовые обряды, а на огне варилось мясо приносимых в жертву животных.

Были обнаружены несколько кремневых наконечников, стрел, обломки сосудов, медное шило. По мнению исследователей, находки говорят о том, что люди посещали пещеру в эпоху меди — бронзы — II тысячелетие до нашей эры, а также в эпоху раннего железа — II век до нашей эры и III век нашей эры.

Основное количество найденных вещей относится к IV—XIII векам нашей эры — пещера, несомненно, была жертвенным местом в эпоху средневековья.

Интересна находка двух германских серебряных монет — динариев XI века, попавших на Северный Урал из далекой Западной Европы. В пещере найдены серебряные оттиски среднеазиатских монет, чеканенных в 906—954 годах. Вместе с монетами обнаружен серебряный «чудской образок».

Вокруг кострища собрали груды костей животных: медведя, северного оленя, бобра, куницы, домашней лошади. Манси-язычники за дорогую цену покупали у соседних народов белую лошадь, приводили ее к своему святилищу и закалывали как жертвенное животное.

Особое место в ряду приносимых в жертву животных занимал медведь. Почитание этого зверя у манси и у других северных народов возведено в своеобразную форму ритуала — праздник медведя. Этот обряд существует и поныне.

Все находки в Уньинской пещере, по убеждению Канивца, нельзя отнести ко времени позже XIII века — конца средневековья. Возникает предположение, что в XVI веке пещеры уже перестали служить для жертвоприношений и почитались только как «священные» места.

Эти сведения вызвали у нас особое отношение к пещере. На другой день, оставив больного Валерия в палатке, мы вооружились сухим берестом, свечами и электрофонариками. С нами пошел и Володя-моторист.

— Тебе там трудно передвигаться будет! — говорю я ему.

— Ничего! Мне ведь тоже посмотреть охота.

Пещера невелика. Вход в нее начинается длинным и высоким гротом, высота — пять, длина — восемнадцать метров. Находки были сделаны именно здесь, под тяжелыми сводами грота.

В конце грота начинается узкий вход в подземелье. Он тянется метров сорок и приводит в небольшой круглый зал. По тесным коридорам, направленным в разные стороны, можно попасть еще в два небольших зала. Подземный путь составляет всего сто пятнадцать метров.

В пещере сыро. На стенах и потолке нет приметных образований. Мы не увидели в ней великолепных гротов, какими полна знаменитая Дивья пещера на Колве.

Кто бывал в живописных пещерах, тот не задержится долго в уньинском подземелье, но непременно залюбуется видом из грота на реку. Вид этот, из-под нависающей громадой потолка с играющими световыми зайчиками, — великолепен. С пейзажем реки грот похож на сказочный каменный дом — надежное укрытие.

Мне кажется, древние манси не стремились проникать в глубь пещеры и вполне довольствовались просторным вместилищем при входе, которое укрывало их от непогоды, давало приют на ночь. Бродить под землей, как это делаем теперь мы, им не разрешали суеверие и страх — ведь там, по их поверью, обитали злые духи!

В раскопках мы нашли много старых, окаменевших костей. За столетия они побурели, стали тяжелыми.

Проходит еще день — и мы отправляемся обратно. Стремительно проскакиваем перекаты, на которых прежде мучались часами. Увозим Валерия к лагерю на Кисунье, где общими усилиями можно вылечить занемогшего парня.

Из-за него не поднимались по Унье выше пещеры. Какова река там — я знаю только по описаниям В. А. Варсанофьевой. Но в самом сердце гор мансийского Урала, у трех истоков Уньи, я бывал.

К ЦАРЮ ГОР ЛУНТХУСАПСЯХЛЮ

Маршрут к мансийскому Уралу намечен нами с севера, из Няксимоволя и Усть-Маньи — наших постоянных таежных баз.

Спутника моего зовут Евгений. Он уже был со мной однажды в этих краях. Парень работоспособный, умелый, выносливый. Он терпел суровую непогоду, длительные переходы, умел обращаться с лошадьми, а это обязательное условие в предстоящем конном походе.

Который уже раз мы с ним в Усть-Манье — этой маленькой деревушке с большим будущим! Мансийская деревенька все та же, но поселок геологов, пустовавший долгое время, теперь ожил: здесь базируется тюменская геологическая партия. В недрах предгорной тайги геологи продолжают поиски земных сокровищ, нужных народному хозяйству.

Нас многие знают здесь: и манские старожилы, и геологи. Встретились со старым знакомым — бывшим комендантом геологического поселка Бервиновым.

Сколько он ни собирался уехать на свою родную Украину, так и осел в Усть-Манье окончательно: с нашей последней встречи прошло четыре года.

— Родные уговаривают уезжать отсюда, а я никак не соберусь. Да разве могу! Смотрите, какая тут экспедиция развернулась!.. — оправдывается он.

Но у нас своя проблема — нужен проводник для похода на Урал.

— Вам бы заглянуть к нашему Даниле, — предлагает Евгений.

— А я на него и рассчитываю!..

И мы идем к самому крайнему домику Усть-Маньи, где живет Данила Анямов, с которым ходили на Мань-Пупы-Нёр и по верховьям Северной Сосьвы. Входим в избу — хозяина нет дома: уехал надолго косить сено. Сидят двое знакомых: Олег Рокин и Мартын Анямов, брат Данилы.

Это два старых закадычных друга — оленеводы. Оба низенького роста. Олег — блондин, Мартын — брюнет. У первого отец ненец, мать коми-зырянка. Мартын — чистокровный мансиец, но совсем не похож на брата Данилу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Альбина Уральская - Сказко про драконо-ректора [СИ litres]](/books/1067218/albina-uralskaya-skazko-pro-drakono.webp)

![Альбина Уральская - Путешественница по мирам [СИ]](/books/1079551/albina-uralskaya-puteshestvennica-po-miram-si.webp)

![Альбина Уральская - Психотерапевт для демона [СИ]](/books/1079552/albina-uralskaya-psihoterapevt-dlya-demona-si.webp)