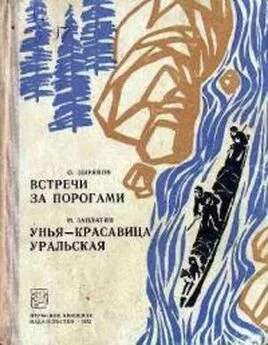

Октавий Зырянов - Встречи за порогами. Унья — красавица уральская

- Название:Встречи за порогами. Унья — красавица уральская

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Пермское книжное издательство

- Год:1972

- Город:Пермь

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Октавий Зырянов - Встречи за порогами. Унья — красавица уральская краткое содержание

Главный герой повести О. Зырянова — подросток Ваня — вместе со своим отцом и другими таежниками отправляется на дальнее зимовье. Там они не только охотятся, но и строят избушки для геологов и лесоустроителей. Ведь скоро на Вишере начнется строительство бумкомбината и нового города. О трудной, порой опасной жизни в тайге, о буднях охотников-промысловиков идет речь в повести.

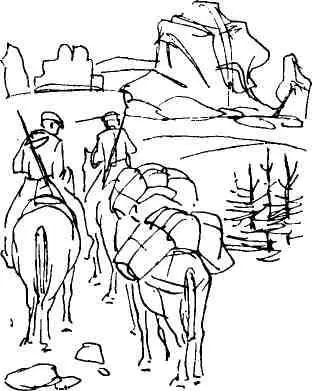

М. Заплатин не впервые рассказывает о своих путешествиях по Уралу. Урал — главная тема его фильмов, его книг. Путевые заметки о реке красавице Унье и о конном походе к ее трем истокам могут сослужить хорошую службу каждому, кто захочет отправиться путешествовать по этим местам. Автор рассказывает о порогах и перекатах Уньи, о пещерах и островах, о причудливых скалах, похожих на птиц и зверей, на выдуманных чудовищ и развалины древних замков.

Фотографии, сделанные автором во время путешествий, хорошо дополняют его рассказ.

Встречи за порогами. Унья — красавица уральская - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Мартын говорил, что вы давно уже без мяса. Угощайтесь, — сказал хозяин.

Гора дымящейся оленины высится на деревянном блюде. За этим необычным столом мы и познакомились окончательно.

Родственники-оленеводы на кооперативных началах пасут в горах стадо, собранное у многих мансийцев.

Дмитрий с семьей и братом живет в родовом становище на далекой лесной речке Лепле. Там у них старинная изба, доставшаяся братьям от старика отца, Ильи Самбиндалова.

Тимофей Пеликов, или, как называют его здесь, Тимка, живет в захудалом теперь сельце Пелым, бывшем когда-то укрепленным городком югорского князя Молдана. И сестра его Дуся родилась в этом же историческом селе.

Каждую весну родня пригоняет общее стадо сюда, на склон Пумсаюмнёла со стороны речки Сулпы. Все лето кочуют по Уральскому хребту, а к осени снова возвращаются к Пумсаюмнёлу, и как только горы покроются снегом, уходят к своим зимним домам: Дмитрий с Алексеем на Леплю, Тимка — на Пелым.

Мне приятно было слышать музыкальную речь Тимки. Не понимая слов, я просто любовался удивительным благозвучием мансийского языка.

Тон всему разговору продолжал задавать Дмитрий:

— Вы, мужики, далеко ведь собрались! Успеете ли дойти до Сампалсяхля? В горах скоро будет снег!

— Должны успеть. Будем торопиться.

— Обратно идите этой же дорогой. Мы будем стоять здесь долго. Погреетесь у нас…

Соображаем, что, пожалуй, надо прислушаться к советам оленеводов и завтра рано отправиться через Урал. А возвращение свое, может быть, и впрямь запланируем по этому же пути, ближе к людям.

Поздно ночью вышли из чума. Торжественная тишина гор дохнула на нас, насторожила. Чистое звездное небо сулило ясную, безоблачную погоду. На фоне ярких светил черным силуэтом рисовалась голова каменного патриарха Лунтхусапа.

— Неужели скоро будет снег? — спросил я.

— Всякое бывает у нас тут, — лаконично заметил Дмитрий.

К РУИНАМ ХУЛАХПИТИНГНЁЛА

Собираться в новый путь всегда интересно!

Пройти безвестной тропой, перевалить Урал, выйти к реке Унье, увидеть загадочную вершину Пурра-Монит-Ур…

Рано утром мы прощались с каменным стариком Лунтхусапсяхлем. Расставались с озером и своим кедровым приютом на Саввае.

— Место доброе: трава для коней есть, вода рядом, сухих дров навалом, — рассуждает Мартын.

— На обратном пути надо тут и остановиться, — говорит Евгений.

— Не возражаю, — соглашаюсь я.

Оленья дорога здесь великолепная. Проходит среди изумительного березняка, пересекает главный, озерный, исток Лозьвы и потом долго тянется по склону гребня, названного в честь берез Хальнёлом.

Это о таких березняках писала Варсанофьева:

«Горные леса у верхней границы представлены зарослями «бетула тортуоза», невысокой березки с причудливо искривленным стволом и ветвями. Леса эти производят очень приятное впечатление. Они скорее похожи на цветущий сад… «Бетула тортуоза» — очень светолюбивое дерево. Отдельные экземпляры растут на значительном расстоянии друг от друга, и между ними прекрасно развивается богатая луговая растительность».

И вот снова подъем в гору. Постепенно мы взбираемся на гигантскую луговину посреди Урала. Мартын останавливает коней возле каменных печек, выложенных оленеводами в давнее время.

— Вот и перевал Поры-Тотне-Сори…

При этом названии я встрепенулся: его я встречал в записках Варсанофьевой! Теперь уже определенно мы идем ее дорогой!

— В старое время, — продолжал Мартын, — наши люди много медвежьих дудок свозили сюда с западного склона… За это и назвали перевал…

«Поры-Тотне-Сори» переводится так: «поры» — зонтичное растение борщевик, по-народному пикан, растение с толстой мясистой дудкой, лакомство мансийской детворы и взрослых, его охотно поедают и медведи; «тотне» — означает «привезти», «сори» — низкая седловина, перевал. И вот как будет по-русски: «Перевал привезенных медвежьих дудок».

История этого названия, очевидно, такова. За перевалом, на западном склоне, растет много борщевика. Любители этого растения занимались сбором его и свозили на нартах сюда, на гигантскую ровную луговину, где всегда был стан оленеводов. Угощали ребятишек, сами лакомились дудками, для лучшего вкуса поджаривали их над костром. Постепенно за перевалом и утвердилось такое имя.

Луговина перед перевалом ровная, большая, травянистая. Сюда можно согнать не одну тысячу оленей. Ну как тут не устроить оленеводам летнее жилье: комара нет, прохладно от ветерка и корму оленям вдоволь!

Откуда мы пришли, там живописный горный ландшафт долины Лозьвы. Гребень Пумсаюмнёла весь перед нами. В туманной дали справа различаются контуры высокой торы Чистопа.

Я тороплю своих спутников:

— Пока хороший день, надо добраться до Лурра-Монит-Ура.

Мартын сомневается:

— Далеко… Можем не дойти…

Едем по совершенно плоской поверхности, не замечая никакого хребта. Он расступился, остался слева и справа. Очень слабый, едва заметный подъем.

Над Уралом чистое голубое небо. Но неожиданно, как разрыв зенитного снаряда, над перевалом, впереди появилось облачко и через минуту же исчезло.

— Что бы это значило? — обеспокоен Евгений.

— Погода будет портиться, — отвечает Мартын.

Урал перешли незаметно, по ровной, лишенной камней, седловине. Взору открылась горная страна без края, сплошные темнохвойные леса, а над ними плоская вершина Мань-Емти и усеченный конус Сомьях-Тумп. Крохотные елочки и пихты взбегают по более крутому западному склону почти к самому перевалу Поры-Тотне-Сори.

Сомьях-Тумп — это «амбарный остров», гора, похожая на лабаз, а что такое Мань-Емти, Мартын не мог точно перевести. Пришлось вместе с ним строить догадки, и в смысловом значении получалось примерно так: Мань-Емти — «малая вершина, удобная для прохождения», в силу того, что она плоская, столообразная.

Мы идем вдоль Урала на юг, туда, где из-за многих гор выглядывали причудливые зубья какой-то вершины.

— Видишь, как далеко до Пурра-Монит-Ура? — говорит Мартын.

— Это и есть она?!

Евгений скептически заявляет:

— Едва ли дойдем сегодня…

Влево от нас остается купол Поры-Тотне-Сори-Сяхль. Обогнув его, мы слева же увидели высокую приметную гору, увенчанную останцами на гладкой макушке.

— Холатсяхль, — показывает на нее проводник.

Что-то знакомое показалось мне в этом слове. Я вспомнил:

— Хола… Так ведь это мертвец, по-вашему!

Мартын придерживает коня, ждет, когда я подъеду ближе к нему, хочет что-то оказать еще:

— «Гора мертвых» называется. И знаешь почему? Когда большая вода с севера пришла, затопила эту гору так, что только мертвеца можно было положить на сухое место.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Альбина Уральская - Сказко про драконо-ректора [СИ litres]](/books/1067218/albina-uralskaya-skazko-pro-drakono.webp)

![Альбина Уральская - Путешественница по мирам [СИ]](/books/1079551/albina-uralskaya-puteshestvennica-po-miram-si.webp)

![Альбина Уральская - Психотерапевт для демона [СИ]](/books/1079552/albina-uralskaya-psihoterapevt-dlya-demona-si.webp)