Владислав Тимофеев - Горнозаводское кольцо Прикамья

- Название:Горнозаводское кольцо Прикамья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:19

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Тимофеев - Горнозаводское кольцо Прикамья краткое содержание

Где стоял первый в России медеплавильный завод? В каком месте можно найти железные розы? Почему наказали первооткрывателей угля Кизеловского бассейна? Где самые высокие шансы отыскать алмаз? Какое уникальное месторождение нашего края образовалось ещё до появления Уральских гор?

Если вы хотите узнать всё это и многое другое, то эта книга для вас!

Горнозаводское кольцо Прикамья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наиболее интересные страницы истории Пожвы, когда она прогремела на всю Россию, случились в начале XIX века. И они во многом связаны с именем владельца завода, Всеволода Андреевича Всеволожского (1769 — 1836), выкупившего Пожву у Строгановых и выдающегося ученого-металлурга Петра Григорьевича Соболевского (1782 — 1841), работавшего в то время на заводе. Именно под его руководством проведены первые в России опыты получения стали пудлингованием, а заводские цеха в Пожве были освещены газом с помощью особого устройства — термолампа.

Не смотря на широкое внедрение коноводок, сплав заводской продукции оставался делом недешёвым. Да и прогресс не стоял на месте, особенно развитие паровой техники: уже появились и нашли широкое применение первые суда с паровым двигателем. Первый пароход (в то время их называли стильботы и пироскафы) в России был построен в 1815 году в Санкт-Петербурге на заводе, принадлежавшем шотландцу Чарльзу Берду (1766—1843). Но в это же время строительством парохода занимались и в далёкой Пожве под руководством П. Г. Соболевского. Правда, 2 первых парохода были готовы только зимой 1816 года: один из них был длиною 15,7 метра, шириной 4,2 метра, при паровой машине мощностью 6 л.с., второй был побольше, длиной 30,6 метра, шириной 6,9 метра с паровым двигателем мощности 36 л. с. Экипаж обоих судов составлял 21 человек. В свой первый рейс до Казани они отправились 16 августа 1817 года под пушечный салют. На одном из пароходов находился и сам В. А. Всеволожский.

Усадьба Всеволожских и Пожевской завод в начале ХХ века. Фото из фондов Пермского краеведческого музея

« Появление этого стильбота было ужасно любопытно! …Вообразите себе великолепную каюту, богатую отделку и все, чем украшаются суда. Сверх того, каждый вечер стильбот ярко освещен был множеством кенкетов; на нем играла прелестная музыка, по временам палили из пушек… И вся эта европейская роскошь как некое волшебное явление плавала по уединенным водам Азии… по реке Каме в Волгу и далеко вверх по оной, нередко против волнения и бури… Прибрежные жители, прослышав, что их лесное эхо повторяет звуки им неведомые, толпами бежали дивиться необыкновенному явлению, о котором ничего не слыхали, даже и в баснословных преданиях отдаленных предков своих…» Так впечатления о плавании первого парохода описал поэт-декабрист Ф. Н. Глинка.

Но, к сожалению, Ч. Берд успел оформить себе монопольное право на строительство пароходов в России до 1843 года. Что сильно затормозило развитие судостроения.

Через некоторое время В. А. Всеволожский стал задумываться и о собственном паровозе, заключив в 1828 году контракт с английским механиком П. Э. Тетом. Уже в следующем году была изготовлена действующая модель « на паровую машину с делижанцом медная малая ». А через 4 года на Пожвинском заводе приступили к изготовлению паровоза, работы по изготовлению которого шли очень медленно и были прерваны пожаром 1833 года. Несмотря на то, что, отслужив 2 контракта, механик Тет покинул Пожву, в феврале 1839 года из Пожвы в Петербург был отправлен готовый паровоз. По тогдашней традиции давать паровозам имена, пожвинский паровоз назвали «Пермяк». В Петербурге паровоз участвовал в выставке российских мануфактурных изделий и располагался непосредственно перед входом в здание Биржи на стрелке Васильевского острова. Вот что писала о паровозе газета «Северная пчела»: « Взоры наши не могут насытиться видом превосходного паровоза завода гг. Всеволожских… Чувство наше воспламенятся и мысль рвётся на простор при виде полезнейшего из всех изобретений человеческого ума! ». Золотой медалью на Владимирской ленте при закрытии выставки был награждён главный механик Пожвинского завода Э. Э. Тет (брат П. Э. Тета) « за построение первого паровоза в России ». Видимо имелся в виду первый паровоз широкой колеи (1833 мм), приспособленный для Царскосельской железной дороги, а так первый паровоз в России был построен ещё в 1834 году Ефимом и Мироном Черепановыми на Выйском заводе в Нижнем Тагиле. Первую железную дорогу планировали построить от каменноугольных копей Луньевки и Кизеловского железного рудника через Александровский и Всеволодо-Вильвенский заводы к Каме. Проектировать её начали ещё в 1831 году, но к строительству приступили только в 1845 году по указанию Никиты Всеволодовича Всеволожского (1799—1862). Правда к тому времени непродуманная хозяйственная деятельность отца и сына Всеволожских выросла в крупные долги, и железная дорога так и не была построена. Стоит добавить и то, что, внедряя в производстве новейшие технические новинки, Всеволожские вели жесточайшую эксплуатацию своих крепостных крестьян и заводских мастеровых. В их пермском имении не раз вспыхивали бунты. Характерным примером этого стал крестьянский бунт, после попытки продажи части заводских крестьян заводчику Максиму Походяшин на Богословские заводы, в результате вмешательства вышестоящих властей сделка была отменена. Интересно и то, что 28 июня 1876 г. в Пожве открылось одно из первых в России обществ потребителей.

Со временем, из одного из передовых и крупнейших уральских заводов, Пожевской завод превратился в небольшое предприятие, которое в 1900 году выкупил князь С. Е. Львов. После революции завод национализировали, и он проработал до 1954 года. Как и многие другие прикамские заводы (Чёрмозский, Добрянский, Майкорский) Пожвинский завод попал в зону затопления Камской ГЭС. Взамен его в 1958 году был пущен машиностроительный завод. Изначально судомеханический, затем занимавшийся лесосплавной техникой и, в конце концов, выпускавший пожарные машины. Несколько лет назад завод, градообразующее предприятие посёлка, оказался закрыт. В настоящее время в посёлке проживает около 3131 житель, он относится к Юсьвинскому району. В 1940—1999 годах Пожва имела статус посёлка городского типа.

Итак, начнём прогулку по Пожве! Для строительства завода речку Пожву перегородили земляной плотиной на ряжевом основании, а на реке Пожве образовался обширный заводской пруд. Длина плотины, облицованной вблизи заводских корпусов камнем-песчаником, после её расширения в начале XIX века составила 1320 м, что делало её одной из самых больших заводских плотин на Урале. После ликвидации завода пруд был спущен. По дамбе заводской плотины проходит дорога в Пожву со стороны Перми и Кудымкара.

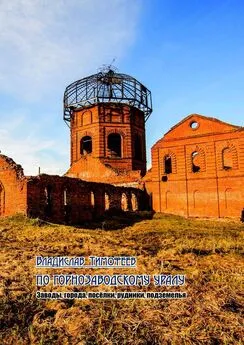

Труба среди камских вод

После создания Камского водохранилища старый завод в 1956 году был закрыт, старинные заводские корпуса, выстроенные в начале XIX века в стиле классицизм, были безжалостно снесены. Блестящий и уникальный для Урала производственный комплекс, выстроенный в одном архитектурном стиле, оказался утрачен. Покосившаяся кирпичная восьмигранная труба высится памятником заводу посреди залива Камского моря. Сохранилась только доминанта завода: корпус доменной печи, построенной в 1810—13 годах и не действующей с конца XIX века. Печь выстроена из красного кирпича с чугунными стропилами, примыкающая к загрузочной площадке, сохранилась поныне, правда находится наполовину в воде. В первой четверти XIX века домна Пожевского завода считалась самой большой древесно-угольной печью в Европе. На сегодняшний день в бывшем доменном цехе размещается поселковый клуб. С южной стороны к доменной печи подходила кирпичная эстакада для погрузки руды: «доменный мост». Доменный мост построен в 1824—1825 годах на месте своего деревянного предшественника. Доменная печь своим фасадом выходит на главную площадь посёлка и служит её композиционным центром. С севера к доменной печи примыкала красивая ограда, увенчанная карнизом и балюстрадой с вазами, опоясывавшая сад Всеволожских. На берегу Камы в этом месте очень много ярких и блестящих камней голубого, синего, зелёного, коричневого и чёрного цветов — всё это металлургические шлаки, оставшиеся после выплавки чугуна из руды.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: