Игорь Забелин - Встречи, которых не было

- Название:Встречи, которых не было

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1966

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Забелин - Встречи, которых не было краткое содержание

Встречи, которых не было - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Силы были уже на исходе, когда мы шли по лесу, но глаз автоматически продолжал фиксировать детали, из которых особенно запомнилась мне одна, странная: все без исключения деревья пожелтели, но сломанные ветки на них оставались еще свежезелеными.

Заночевали мы в снегу, на крохотной площадке в ущелье над рекой, а потом был еще один трудный день, и вновь мы разбили лагерь уже в Мондинской котловине, в осиннике, и крепко уснули — уже ни о чем не заботясь — под шелест вечно трепещущих бронзовых листьев…

Потом были еще маршруты (но уже на машине) по Тункинской котловине, потом ночевали мы в Култуке на берегу Байкала, и солнце, на несколько секунд показавшись из-за туч, упало алой каплей в его черные волны… И — Москва.

А в Москве очень скоро обнаружилось, что в ближайшее время мне не удастся изменить род занятий и переквалифицироваться в биогидролога. Причин тому было несколько. Во-первых, для биогидрологических работ требовалась солидная экспериментальная база где-нибудь на берегу моря, а ее не оказалось. Во-вторых, и самими специалистами работы эти велись от случая к случаю и постепенно заглохли. В короткие же аспирантские годы все подымать заново самому и налаживать было более чем сложно — нереально. В-третьих, я числился аспирантом на кафедре физической географии СССР, и у кафедры имелись свои виды на меня. В-четвертых, мои собственные интересы постепенно обрели иное направление: меня увлекла тогда еще совсем слабо разработанная теория физической географии… Короче говоря, я довольно легко смирился с неосуществимостью своих прежних намерений, и теперь, много лет спустя, только рад этому.

Но чего я определенно не хотел, так это возвращаться в Саяны, в тот же самый район. Меня влекли иные дали, мне требовался географический простор, и мысленно я уже странствовал по горам и пустыням Средней Азии. Но… Вот это самое «но» оказалось настолько весомым, что и тут я потерпел фиаско.

Существовали моральные обязательства — меня устраивали в экспедицию несколько, так сказать, необычным путем, и теперь сбегать из нее было неприлично. Существовали обязательства деловые. Восточно-Сибирская экспедиция вела исследования, необходимые для только намечавшихся тогда больших строительных работ на Ангаре у Иркутска, и нашему отряду, в частности, предстояло решить, можно ли проложить железную дорогу в верховьях рек Иркута и Оки. Поскольку за первый сезон осмотреть весь район мы не успели, то в следующем сезоне продолжить исследования разумнее всего было бы прежними «главными силами»… Существовало, наконец, мнение кафедры, — правильное, как я теперь понимаю, мнение: нечего метаться по стране, и раз уж я попал в Саяны, то там и должно мне провести основательные исследования.

Вот так «железная» логика обстоятельств пресекла все мои фантазии и точно определила маршрут будущего года: Москва — Иркутск — Монды — и далее по усмотрению начальства.

И когда все это окончательно определилось и утряслось, мне не осталось ничего больше, как засесть за литературу по району.

Я начал с той статьи Обручева в «Известиях ВГО», которую читал в Мондах Михайлов, и сразу же вернулось ко мне прежнее ощущение второй встречи с Черским и захотелось узнать подробности об экспедиции, открывшей хребет Черского. Теперь, в Москве, это было нетрудно, а вскоре с помощью букинистов я даже стал обладателем весьма потрепанной и утратившей несколько страниц книги «В неведомых горах Якутии». Написал ее Сергей Владимирович Обручев, а вышла в свет она в 1928 году. Книга эта настолько хороша и увлекательна, что обидно пересказывать ее в нескольких строках. Но что поделаешь?

Итак, интереснейшие события, которые мне предстоит скучно изложить, происходили в 1926 году.

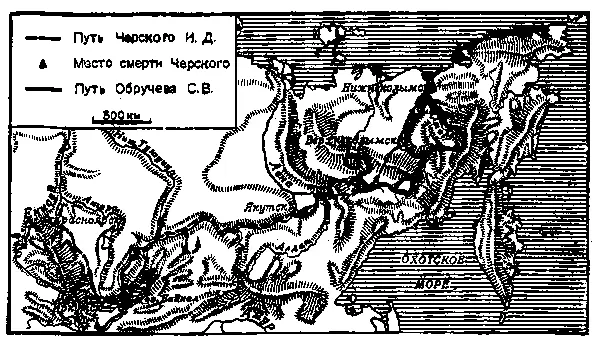

После долгих и трудных хлопот инициатору и руководителю экспедиции на северо-восток нашей страны С. В. Обручеву удалось получить необходимые средства на исследование бассейна Индигирки — огромного «белого пятна» на карте нашей родины. Вместе с прилегающими географическими, и тоже неисследованными, районами «белое пятно», достигало по площади чуть ли не миллиона квадратных километров!.. Сложись судьба Черского иначе, «пятно», видимо, заметно сократилось бы в размерах… А после Черского в течение тридцати пяти лет географические экспедиции не посещали северо-восточных районов Азиатского материка.

И вот экспедиция в Якутске. В ее составе кроме начальника горный инженер В. А. Протопопов, горный техник И. Н. Чернов и геодезист К. А. Салищев. В те годы, когда я учился на геофаке, Константин Алексеевич Салищев, уже профессор, заведовал кафедрой картографии, я постоянно видел его на факультете, и это придало какой-то особо приятный оттенок моим изысканиям.

Из Якутска путь экспедиции лежал на северо-восток, и был этот путь параллелен той караванной тропе, по которой ехал на Колыму вместе с женой и сыном Иван Дементьевич Черский. За три с половиной десятилетия до Обручева, уже миновав верховья Индигирки, Черский встретил горные хребты и замерил их простирание. Вопреки прежним представлениям хребты эти тянулись не вдоль основных рек района — Индигирки и Колымы, а поперек, в сторону большой низменности, изображенной на картах в верхней части бассейна Индигирки.

Эту низменность и намеревалась исследовать в первую очередь экспедиция С. В. Обручева. И на месте низменности она обнаружила девять горных цепей высотой до двух с половиной тысяч метров, а кое-где и более того.

Отнюдь не только к этому неожиданному открытию свелись научные результаты экспедиции. Нам сейчас важен, однако, именно этот результат, потому что, вернувшись в Ленинград и сделав доклад об открытиях в Географическом обществе СССР, С. В. Обручев предложил назвать обнаруженные им горные цепи хребтом Черского, и предложение его было принято.

Так появилось имя Черского на карте нашей страны.

Помните? — в разговоре со священником Сучковским Черский шутливо говорил, что рад умереть на севере: когда-нибудь труп его будет найден нетленным в вечной мерзлоте, выставлен в музее, и, таким образом, некий геолог увековечит его имя…

С. В. Обручев заканчивает свою книгу так: «Желание Черского исполнено, но иначе: его памятник — в 1000 километров длины, 300 ширины и до 3000 метров вышины; по площади больше Кавказа и выше всех гор Северной Сибири [12] По уточненным данным, хребет Черского немного ниже хребта Сунтар-Хаята.

. Это, быть может, последний большой хребет, который можно открыть на земном шаре».

…Я не придерживаюсь наивных, на мой взгляд, приемов некоторых романистов, если уж изображающих героя, то героя по всем статьям: и ростом чтоб вышел, и в плечах чтоб косая сажень, и взор чтоб не меньше как орлиный… И все-таки удивительно несоответствие облика Черского его делам. Вот передо мной его фотография — фотография человека физически явно не сильного, скорее даже болезненного. Длинные волосы аккуратно расчесаны на косой пробор. Высокий с большой левой залысиной лоб. Небольшие глаза за очками в железной оправе; глаза чуть грустные, внимательные, добрые; взгляд их не очень уверен и слегка насторожен, словно Черский все время боялся кому-нибудь причинить боль, и боялся, что боль причинят ему. Лицо несколько удлиненное или кажется таким из-за небрежной, никак не подстриженной бороды… Сельский учитель, великовозрастный семинарист…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Игорь Забелин - Загадки Хаирхана [Научно-фантастические повести]](/books/1077009/igor-zabelin-zagadki-hairhana-nauchno.webp)