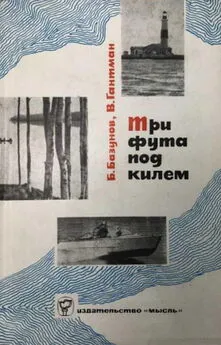

Борис Базунов - Три фута под килем

- Название:Три фута под килем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Мысль»

- Год:1965

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Базунов - Три фута под килем краткое содержание

Три фута под килем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

От прошлого до будущего 100 шагов

Может ли одна только улица рассказать обо всем городе? Сомнительно, скажете вы. Трудно по одной странице судить о романе. Так же трудно, как по первому знакомству о человеке. Не знаем, возможно ли подобное в теоретическом плане. Но вот нам представилась возможность убедиться в том, что если это не правило, то наверняка исключение.

Пожалуй, не так уж много достопримечательностей в этом городе. Так сказали мы друг другу на второй день пребывания в Вытегре. Право, ну чем он отличается от других городов районного масштаба, каких видимо-невидимо в России? Стоит прожить в таком райцентре день-другой, и начнет казаться, будто ты уже бывал тут, хотя уверен в обратном. Шагнешь с тротуара главной улицы в переулок — и приведет он к низкорослым домикам средь огородов и садов. По колено вросшие в землю бывшие купеческие лабазы неохотно уступают место зданиям новейшей постройки. Не совсем дружелюбная толчея древних и современных домов характерна почти для всех улиц. Любопытно изучать и окраины. Тут уж чувствуешь размашистую поступь обновления. Однако не просто ныне в городах наших отыскать черту, отделяющую «центр» и «окраины». И в Вытегре тоже.

И в Вытегре тоже есть приметы неповторимого однообразия, свойственного городам Вологодского края: река, что делит горожан на правобережных и левобережных; мост, объединяющий их; наконец, разнохарактерность обеих городских территорий.

Знакомство с городом — занятие сродни охоте. Оно увлекающе и азартно. Каждая улица дарит что-то свое, непохожее, ведет дальше, тая неизвестность. Постепенно город-незнакомец, испытав твое терпение и силу любознательности, открывает лицо и сердце. И ты по праву открывателя начинаешь судить, где хорошо, а где совсем наоборот.

При первом знакомстве мы единодушно отдали симпатии левобережной стороне. На живописных зеленых холмах раскинулись ровные кварталы домов. Плакучие ивы уронили ветви в реку. А вершину самого высокого холма обжил старый собор. Чтобы решить, какая из частей города привлекательнее, мы взобрались к подножию собора, оказавшегося краеведческим музеем.

Много раз мы ждали встречи с прекрасным и необыкновенным. Но мир открытий отступал под натиском заурядности и прозы, прозы в самом дурном ее толковании. И горестные метаморфозы начинались буквально с порога… Где-то за стенами здания оставался город, радующийся неистовому солнцу и сверканию зелени. А ты вступаешь в сумеречные помещения, никогда, кажется, не видавшие сияния летнего полудня. Пройдешь зал, другой в великом недоумении: то ли этот монастырский полумрак декоративен, то ли коллектив музея проводит неделю борьбы за экономию электроэнергии. Поневоле посочувствуешь людям, страдающим близорукостью. Для них надписи, чертежи, тончайшие рисунки остаются тайной. Поневоле досадуешь на недальновидность музейных работников: и без того не очень красочное оформление экспозиций в полумраке теряет всякую привлекательность. Ах, если б раздвинуть стелы, убрать от окон кое-какие стенды или смастерить искусный подсвет!.. И ворвалась бы в залы оптимистическая волна света, вдохнув жизнь в музейные собрания.

Чем определить ценность музея? Кто знает… И наверное, его не случайно сравнивают с родником. Сколько путников здесь утолило жажду познания! Но когда во всех музеях видишь стереотипные чучела глухарей и лисиц, волков и лосей, белок и змей, коршунов и бобров, становится грустно. Кажется, будто присутствуешь на одной и той же передвижной выставке. На кого рассчитаны музеи небольших городов? На детвору? Благородно заронить в душу школьника искру теплоты, любви к родному краю… Но не слишком ли мала аудитория для научного учреждения, которое служит распространению знаний? Летом, в пору отпусков и прилива туристов, мы встречали в музеях лишь любознательных одиночек. Рассеянным взором скользили они по сторонам. И у них был вид иностранцев, оставшихся без переводчика. Бог знает, что гости вынесут из дома, полного несметных богатств. А «переводчики» ведь рядом — под той же крышей. Неужели им не знакома маска равнодушия посетителя у выхода из музея? Но экскурсоводы, консультанты не обслуживают «блуждающих единиц».

Мы не собираемся упрекать в равнодушии пропагандистов родного края. Держатели краеведческих музеев — беззаветные патриоты своего дола, пылкие энтузиасты и исследователи, природолюбы и ценители старины. Мы далеки от мысли ставить под сомнение значимость всего собранного ими, собранного порой ценой подвижничества. Скромные хранители арсеналов прошлого и настоящего составляют пропагандистские отряды, которые тоже держат высоты на идеологическом фронте. Единственное, что мы ставим под сомнение, — это методы их боевых действий. Не изменили ли они наступательности своей пропаганды? Не слишком ли много сил тратится на созерцательность и накопление ценностей ради накопительства?

Об этом размышляли мы, выйдя из Вытегорского краеведческого музея. Нет, не потому, что он плох, а потому, что не лучше других. И мы не станем бранить его, поскольку народная мудрость не рекомендует плевать в колодец, из которого напился воды. В Вытегорском музее удалось почерпнуть немало любопытных сведений. Выяснили, например, что сам город моложе поговорки «вытегоры-воры» — поговорки, нелестной для потомков тех вытегорцев, которые, по преданию, выкрали у проезжавшего государя Петра Великого дорогой камзол.

Первое упоминание о вытегорском погосте, именовавшемся Гостиным двором, теряется в давности времен. В конце пятнадцатого столетия у Вянг-ручья останавливались купеческие караваны, чтобы перевалить грузы с судов на колеса и обратно. Волей Петра I в деревне Вянги строились небольшие суда для войны со шведами. Более двух столетий назад через деревню Гостиный двор проходил бойкий Архангелогородский тракт. Из северной столицы предприимчивые купцы гоняли по санному пути обозы с беломорской треской и сельдью в молодую столицу России. В 1773 году Екатерина II, имевшая пристрастие к раздаванию чинов, обласкала вниманием Гостиный двор, возведя деревню в «чин города Оленецкой губернии». А название ему было дано по имени реки — Вытегра.

Вытегорский уезд считался одним из медвежьих углов, затерявшихся в прионежских лесах. Даже открытие Мариинской водной системы не сделало край менее глухим и безжизненным во всей губернии. Как-то не очень доверяешь экспозициям музея, рассказывающим, что до революции в городе было около трех десятков кустарей, одна библиотека с 579 книгами и несметное количество бездомных бурлаков, заполнявших пристань в навигацию. Наше недоверие к увиденному в музейных залах легко понять, если ты шагаешь по широкой чистой улице с шеренгами тополей по сторонам, если навстречу мчится самосвал, из кабины которого высовывается вихрастый парень, если мимо тебя по деревянному тротуару двое — им обоим не больше сорока — несут из магазина детское одеяльце и эмалированный таз, если каждый третий встречный носит форму речника, если вся эта часть города пахнет свежерубленым деревом. Разве мы не имели права с недоверием отнестись к старине, когда она так далека от кипения нынешней жизни?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Борис Сопельняк - Три покушения на Ленина [litres]](/books/1071986/boris-sopelnyak-tri-pokusheniya-na-lenina-litres.webp)