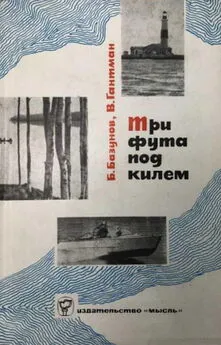

Борис Базунов - Три фута под килем

- Название:Три фута под килем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Мысль»

- Год:1965

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Базунов - Три фута под килем краткое содержание

Три фута под килем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мы попросили капитана представить своих помощников.

— Этот, Агафонов, мой первый помощник. А тот, белобрысый, который щи разливал, второй. Тезки. И того и другого Анатолием зовут. Обоим по двадцать пять. Молоды. Но в жизни успели немало. Агафонов из армии пришел. Служил радистом. Приворожила его Волга. Плавает. Кончил две школы рулевых и механиков. Сейчас на втором курсе речного техникума. Жениться успел. Дочка растет. Ну а Толя Беляков — потомственный волжанин. Под Казанью деревня есть — Лабышки. Оттуда родом. Говорит, с мала мечтал о кораблях. Верно говорю, Толя?

— Точно, — покраснел второй помощник капитана.

— Он тоже учится, — продолжал капитан. — Каждый год то школу, то курсы кончает. В первую зиму стал мотористом. Потом на судоводителя экзамены сдал. В этом году удивил — принес диплом радиотехника. На будущий год собирается в институт поступить.

— Скажите, Иван Григорьевич, — обратились мы к капитану, — а не приходилось ли вам раньше спасать кого-нибудь? Ну, например, таких незадачливых мореплавателей, как мы?

— Бывало. На водохранилище штормы чаще, чем новые кинокартины в нашем клубе. Выручали рыбаков, любителей водных прогулок. Да что там рассказывать! Обычное дело. Было даже такое, что нас самих спасали. Погода тогда выдалась такая же, как и нынче. Штормило. Пошли в ночь проверять буи на фарватере. Останавливались у каждого буя и секундомером замеряли время проблесков.

В районе пятого буя двигатель заглох. Теплоход потерял управление. Завертелся на волнах. Бросили якорь. Да разве удержать судно? Ветер то силен. Бились с двигателем долго. Ничего не получилось. Запросили помощь. Но берег почему-то молчал. Крутили ручки радиопередатчика. Кричали в микрофон. Все безответно. Пускали в небо ракеты. Никто не заметил.

А нас несло на север. У третьего буя напоролись на затопленный лес. Судно потащило по пням. В жизни такого не упомню. То швыряло вверх, то валило на бок. Вода в трюм пошла. До машинного отделения добралась. Нас самих от борта к борту швыряло. И тут радист не выдержал. Послал в эфир сигнал «SOS». И представляете: приняли его в Кронштадте. Моряки расшифровали его так: у буя № 3 Куйбышевского водохранилища тонет пароход «Кама». В этой ошибке виноват наш радист. Он включил в радиограмму лишнее слово: «устье Камы». А кто просит помощи, так и не передал. С Балтики немедленно связались с Москвой. В три часа ночи разбудили министра речного флота. Всю Волгу подняли на ноги. Ведь «Кама» — это пассажирский пароход. Там женщины, дети… Через час все водохранилище было в огнях прожекторов. Судов пятнадцать шло к нам на помощь.

— Стыдно вспоминать, — вздохнул Крюков. — Такую панику организовали. А ведь утром выяснилось, что теплоход был почти рядом с берегом.

— Ну а дальше?

— Что дальше? Получил я выговор от министра.

— Выговор? — удивились мы. — Это за что же?

— За «SOS». Сигнал бедствия — очень ответственный сигнал. Не по всякому поводу разрешено им пользоваться. Было, конечно, у меня небольшое оправдание: темная ночь, шторм — трудно оценить опасность. Но в общем правильно меня наказали.

В каюте воцарилась тишина. Речники снова вспоминали перипетии той ночи.

И тут Коля высказался:

— Хорошо, что на «Горизонте» нет радиопередатчика. А то наверняка мы бы уже раза три радировали всему миру, что погибаем…

Лесоруб не рубит,

сплавщик не сплавляет

Не нужно быть лингвистом, чтобы сообразить, как возникли слова «лесоруб» и «сплавщик». Наверно, с первыми ударами топора, с первыми попытками доставить срубленные деревья к жилью появились на свет эти слова. С тех пор лесоруб и сплавщик — главные фигуры, опора чуть ли не всей лесной промышленности.

А вот начальник камской пристани «Соколки» Кир Валентинович Пасынков сказал нам:

— Профессии лесоруба давно не существует, а сплавщик — это вчерашний день речного транспорта.

Вот тебе и раз! Ну, за лесоруба мы, пожалуй, ратовать не станем. Действительно, человек с топором уступил место машинисту механической пилы, трактористу. А сплавщик? Кем его заменить?

Разве река не самая выгодная дорога для перевозки леса? Ведь, кажется, нет ничего проще собрать бревна в кучу, связать их и прицепить к буксиру. Неужели у такого наипростейшего способа транспортировки есть недостатки?

— Есть, и очень серьезные, — развел руками Пасынков. — Начнем с того, что мала скорость. Перевозка со скоростью три — пять километров в час выглядит архаичной и невыгодна даже по энергетическим затратам. А сколько теряется в пути леса, сколько часов, да что там часов, суток простаивают караваны в ожидании погоды! Добавим к этому, что формирование плотов — это ручной труд, который невозможно полностью механизировать. И надеюсь, вы не будете возражать, если в самом скором времени мы закроем дорогу плотам.

— Но надо что-то предложить взамен.

— Будем перевозить лес в самоходных судах.

— Ну, если экономисты подсчитали, что это выгоднее… — осторожно начали мы.

— Выгоднее? — рассмеялся начальник пристани. Да это будет настоящая революция на речном транспорте. А на экономистов здесь ссылаться нечего. Еще наши предки знали, что перевозить лес на судах выгоднее, чем гнать плоты…

— Наши предки?

— Конечно. Вы о судах под названием «Беляны» что-нибудь слышали?

Мы сознались, что ничего не слышали.

— Тогда вам все это в диковинку, — разочарованно произнес Пасынков.

А «Беляны», оказывается, достойны того, чтобы о них вспомнить. То были интересные суда. Строили их в верховьях Волги и Камы еще в те времена, когда реки не видели пароходов. «Беляны» — это огромные баржи грузоподъемностью свыше миллиона пудов! Но самое любопытное, что строились они всего на… один рейс.

— Да, представьте себе, — пояснил Пасынков, — всего для одного рейса служило судно. А потом его просто ломали. Но ломали с умом. Так же, как и создавали. Дело в том, что «Беляны» строили, а вернее сказать, собирали из деловой древесины. После разборки на пристани оставались штабеля брусков, заготовленных в верховьях реки. Отходов оказывалось совсем мало, и они не шли в убыток: продавались как дрова.

Вот и вся история «Белян». Поучительная история. Тут и рациональный сплав, и чудеса судостроения, а главное, не просто лес — обработанную древесину сплавляли по реке. А что такое нынешний сплав? Стволы и бревна? Это же половина баласта! Половина.

— Вот смотрите, — показал Кир Валентинович. — Это наши Соколки. Двадцать шесть причалов, тридцать пять километров плотового рейда. Знаете, сколько леса приходит к нам с Камы, Вятки и Белой? Восемь миллионов кубометров! И из них четыре миллиона мы обрабатываем впустую! Время, силы, средства летят на ветер… Приезжали как-то химики. Рассказывали, что из одного кубометра отходов — сучьев, опилок, коры — можно изготовить столько же этилового спирта, сколько из шести центнеров картофеля. А сколько бумаги, картона, различных продуктов химии может дать так называемый малоценный лес! Но возить отходы за тридевять земель, в центральные области страны, невыгодно. Вот и получается, что технический спирт, так необходимый пашей промышленности, перегоняют из сельскохозяйственных продуктов. А на лесосеках гниют миллионы кубометров ценнейшего сырья.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Борис Сопельняк - Три покушения на Ленина [litres]](/books/1071986/boris-sopelnyak-tri-pokusheniya-na-lenina-litres.webp)