Александр Полещук - «Вокруг света» и другие истории

- Название:«Вокруг света» и другие истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005633323

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Полещук - «Вокруг света» и другие истории краткое содержание

«Вокруг света» и другие истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Там жил немецкий баран , – сообщил незнакомец и, подумав, поправил себя: – Немецкий барон. Дом не сохранился, и от сада мало что осталось.

Он довёл нас до нужного места и отправился дальше.

Мы осмотрелись. Впечатление было жутковатое. Кругом в беспорядке лежали каменные блоки из фундамента баронского дома. Кривые яблони, словно в отчаянии, тянули к небу искорёженные ветки с мелкими плодами. В пруду неподвижно стояла вода, укрытая толстым ковром ряски. Ни один звук не нарушал гнетущую тишину, окутавшую заброшенный уголок.

В смятенном молчании мы бродили по Орданге, опасаясь попасть ногой в затянутые высокой травой ямы и гадая, что это – остатки окопов, воронки или следы могил?

Никогда раньше я не ощущал присутствия отца так близко. Не фотография на стене, не почтовый конверт, подписанный его почерком, не туманный образ из рассказов матери, а живой человек, скошенный пулемётной очередью или осколком снаряда. И кровь его пролилась в эту скорбную землю – быть может, именно здесь, на том самом месте, где я стою…

На обратном пути Галя деликатно вздохнула:

– А мой отец пропал без вести где-то под Ленинградом. Осталось несколько писем, которые он подписывал: «Известный вам Первушин». На самом деле о нём ничего не известно.

Подробности об отце я узнал только в 2007 году. Позвонил редактор газеты «Тюменский курьер», наш однокурсник по факультету журналистики Рафаэль Гольдберг. Он сообщил, что готовит вместе с соавтором-историком второй том сборника «Запрещённые солдаты», куда войдут сведения об одиннадцати тысячах жителей области, прошедших плен. Просматривая рассекреченные архивные материалы КГБ – ФСБ, Рафаэль наткнулся на учётную карточку Полещука Александра Ильича. Сведения, содержавшиеся в карточке (год и место рождения и т.д.), не оставили сомнений: то действительно был мой отец.

Через несколько дней из Тюмени пришёл пакет с копией протокола допроса техника-интенданта 1 ранга Полещука А. И. оперуполномоченным контрразведки СМЕРШ спецлагеря №283 лейтенантом Ткачёвым 24 октября 1944 года. После этого я отправился в Подольск, в Центральные архив Министерства обороны. Немногочисленные документы, письма и воспоминания дали ответы на вопросы, над которыми я раздумывал многие годы. Удалось прочертить пунктир жизни отца, связать обрывки разорванной нити времён. И возникло острое ощущение несправедливости судьбы: не было уже на свете ни его матери, ни сестёр, ни жены – никого, кто его знал и любил. Одновременно пришло решение: надо писать. Если не сделаю этого я, то не сделает никто.

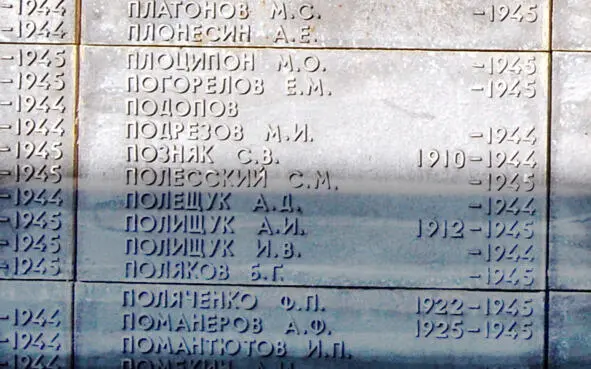

Александр Ильич Полещук попал в окружение в боях под Вязьмой, прошёл плен, а после освобождения – фильтрацию и погиб 21 февраля 1945 года, сражаясь в Латвии в составе штурмового батальона. К счастью, его фамилия, занесённая в памятную книгу майором Лиепайского военкомата, не затерялась в вихре перемен на пространстве СССР. Она превратилась в отлитую из металла строку на одной из многочисленных мемориальных плит, установленных на обновлённом в XXI веке воинском кладбище в Приекуле: «Полищук А. И. 1912 – 1945». Ошибка объясняется просто: майор строго скопировал фамилию отца из похоронного извещения, где вместо «е» значилось «и».

Фрагмент мемориальной плиты на воинском кладбище

в г. Приекуле (Латвия)

У Александра было трое братьев. Леонид и Владимир пропали без вести – убиты и лежат, неопознанные, где-нибудь в братской могиле, а скорее всего просто в нашей скорбной земле. Валентин, самый младший, воевал в партизанском отряде на Смоленщине. Он единственный заслужил персональную могилу с пирамидкой неподалёку от деревни Селищи Жарковского района Тверской области.

На четверых сыновей Ильи Ефимовича Полещука и Евдокии Кузьмовны Глазуновой приходится один ребёнок – это я. Такова жестокая демография войны.

О той войне пишут уже восемьдесят лет. Издают книги, публикуют статьи, защищают диссертации, снимают фильмы. В последние годы вал публикаций растёт – таков естественный результат снятия режимов секретности и запрета на свободное слово. Однако никому не дано с сознанием исполненного долга перед памятью предков перевернуть последнюю страницу этого горького повествования. Раны продолжают кровоточить, как будто война кончилась вчера.

Годы идут, меняются поколения, и для многих сегодняшних молодых людей та война перестала быть не только «священной», но и Отечественной, и на неё всё чаще распространяется бесстрастное и чуждое нашему русскому сознанию наименование – Вторая мировая.

Наверное, в этом есть историческая предопределённость, даже наверняка есть. И всё-таки, всё-таки… Всё-таки сквозь орудийную канонаду, скрежет танковых гусениц, хриплые стоны раненых и тяжёлый русский мат ещё можно услышать стук человеческого сердца.

Ежегодно в День Победы в миллионах семей поднимают поминальную чарку – за тех, кого ещё помнят живыми, и за тех, кого знают только по имени, и за павших вообще, чьи лица и имена растворились в вечности. В нашей семье роль поминальной чарки иногда играет крышка алюминиевого котелка с процарапанной ножом фамилией отца, которую мы пускаем по кругу. Так и назвал я изданную в 2008 году книгу об отце – «Котелок по кругу».

Четыре месяца экзотики

Не помню, почему возникло намерение поехать на следующую практику на Сахалин. Во всяком случае, не Чехов меня подвигнул, не его очерковая книга с описаниями каторги и каторжан. Скорее всего, захотелось повидать далёкие края и обязательно побывать с рыбаками на сайровой путине у острова Шикотан. Рассказывали, что ночью на траулере включают прожектор, и на его свет из океанской глуби поднимаются переливающиеся серебром рыбные косяки.

Редакция областной газеты «Советский Сахалин» согласилась принять на практику четверых студентов нашего курса – Юрия Тундыкова, Валентину Колотушу, меня и Галину Первушину. Командировочные удостоверения нам выписали на 91 день – с 1 апреля по 30 июня 1964 года, выдали стипендию и проездные, и мощный красавец Ту-104 помчал нас через всю страну в Хабаровск (прямого сообщения с Сахалином тогда ещё не было).

На территорию области можно было попасть только по справке из милиции, удостоверяющей благонадёжность визитёра и обоснованность его въезда в пограничную зону. Это добавляло таинственности Южно-Сахалинску, окутанному в моём воображении романтическим флёром наподобие гриновского Зурбагана. Действительность оказалась совершенно иной. Неказистый аэропорт сахалинской столицы выглядел очень провинциально, не произвёл ожидаемого впечатления и город: одинаковые прямоугольники старой деревянной застройки, разбавленные немногочисленными каменными зданиями областных учреждений и жилых домов. Сахалинцы острили: «Город застраивается по мере выгорания».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: