Марина Водянова - История плавающих средств. От плота до субмарины

- Название:История плавающих средств. От плота до субмарины

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- ISBN:978-5-227-09314-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марина Водянова - История плавающих средств. От плота до субмарины краткое содержание

В задачу этой увлекательной книги не входит изложение всей истории кораблестроения. Такой труд по силам лишь коллективу историков и уместится в многотомном издании. Ведь даже простое перечисление одних только названий типов судов, существовавших в разные времена и у разных народов, займет несколько страниц.

Автор кратко, интересно и познавательно рассказывает историю плавательных средств от плота до подводной лодки.

История плавающих средств. От плота до субмарины - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

То есть сжатый воздух из компрессора поступает в камеру сгорания, куда подается топливо, которое, сгорая, образует газообразные продукты с большей энергией. Затем в газовой турбине часть энергии продуктов сгорания преобразуется во вращение турбины, которая расходуется на сжатие воздуха в компрессоре. Остальная часть энергии может передаваться на приводимый агрегат или использоваться для создания реактивной тяги. Эта часть работы двигателя считается полезной. Газотурбинные двигатели имеют большую удельную мощность до 6 кВт/кг.

Выбор топлива для двигателя достаточно разнообразен. В качестве горючего используются: бензин, керосин, дизельное топливо, мазут, природный газ, судовое топливо, водяной газ, спирт и измельченный уголь.

Движителем газотурбохода выступает гребной винт с приводом от турбины через редуктор или через электрическую передачу. На судах на воздушной подушке движителем служат воздушные винты. В некоторых случаях (например, на специальных гоночных катерах) движителем может быть сам газотурбинный двигатель за счет реактивной тяги.

Газотурбоходы являются разновидностью теплохода.

Самая первая газовая турбина была описана в 1791 году английским изобретателем Джоном Барбером, за что и получил патент за номером 1833. В 1892 году русский инженер П. Д. Кузьминский сконструировал и построил первый в мире газотурбинный двигатель с газовой реверсивной турбиной радиального типа с 10 ступенями давления. Турбина должна была работать на парогазовой смеси, которая получалась в созданной им же камере сгорания – «газопаророде».

Пассажирских газотурбоходов за российскую историю было всего два. Это речной газотурбоход 1960—1970-х годов «Буревестник» и современный морской газотурбоход «Циклон». Оба газотурбохода были судами на подводных крыльях. Последнее очень перспективное судно «Циклон-М» появилось в 1986 году.

К концу 1970-х годов советские конструкторы накопили достаточно богатый опыт постройки кораблей на воздушной подушке. В серию были запущены и эксплуатировались такие корабли, как «Скат», «Кальмар» и проект 12321 «Джейран».

В начале 1960-х годов в СССР началась разработка пассажирского турбохода «Сормович». Это было высокоскоростное судно на воздушной подушке. Его главными достоинствами являлись не только высокая скорость, но и возможность круглогодичной работы, так как судно могло работать и в период ледохода.

Судно было способно курсировать не только на водной поверхности, но для удобства пассажиров выходить на берег. Аппарат составлял в длину почти 30 м и в ширину около 11 м. Он был рассчитан на трех членов экипажа и 50 пассажиров. Работы проходили под руководством Р. Е. Алексеева, создателя судов на подводных крыльях, экранопланов и экранолётов – человека, внесшего колоссальный вклад в отечественное экранопланостроение.

«Сормович» был оборудован турбовинтовым двигателем «АИ-20К». Мощность в 2000 л. с. распределялась между двумя винтами диаметром около 2,5 м и вентилятором диаметром более 3 м, использующимся для поддержания воздушной подушки. Также на борту находилась вспомогательная газотурбинная установка, необходимая для запуска главного агрегата.

«Сормович» был способен совершать рейсы на расстояния до 600 км при высоте волны более 1,2 м. Первый экземпляр был спущен на воду в 1965 году, после чего начался трехлетний период испытаний. Кораблю удалось развить скорость 120 км/ч, а также работать на берегу с уклоном до 15°.

На свой первый регулярный маршрут Горький – Чебоксары «Сормович» совершил в 1971 году. Путь длиной около 300 км он преодолевал менее чем за 4 часа, а максимальное время автономного хода могло доходить до 8 часов.

Среди грузовых судов этого типа наиболее известны сухогруз «Парижская Коммуна» и лесовоз «Павлин Виноградов».

Многоцелевой сухогруз-твиндекер «Парижская Коммуна» – первый газотурбоход в торговом флоте СССР, и последнее судно этой серии в торговом флоте СССР. На момент спуска на воду это был самый крупный в мире газотурбоход. Судно было построено на Херсонском судостроительном заводе. Проектант судна – ЦКБ «Черноморсудопроект» (Николаев).

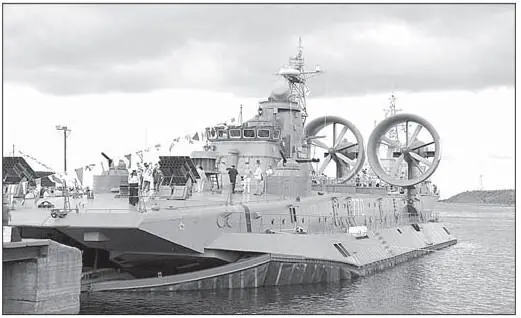

Командование ВМФ для развития базы военных судов на воздушной подушке в 1978 году дало задание «ЦМКБ Алмаз» на создание более мощного десантного корабля. Под названием проект 12322 под шифром «Зубр» конструкторское бюро приступило к началу работ. В план входило увеличение скорости хода, десантной нагрузки и артиллерийского и радиоэлектронного вооружения.

Десантный корабль «Зубр» – самое большое в мире судно на воздушной подушке.

Десантный корабль «Зубр» – самый большой корабль на воздушной подушке в мире

Этот корабль строился для работы подразделений морского десанта. Для его приема с оборудованного или необорудованного берега с боевой техникой, высадки на побережье противника и огневой поддержки десантируемых войск, а также перевозки по воде. Кроме того, он может осуществлять транспортировку мин и постановку минных заграждений.

Конструктивные особенности воздушной подушки позволяли передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия (рвы и траншеи) и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника. Для «Зубра» доступно для высадки десантов до 70 % общей длины береговой линии морей и океанов мира.

Электроход

В 1834 году Мориц Герман Яко́би, немецкий и российский физик-изобретатель, построил электродвигатель, основанный на принципе притяжения и отталкивания между электромагнитами.

Двигатель состоял из двух групп магнитов: четыре неподвижных были установлены на раме, а остальные – на вращающемся роторе. Для попеременного изменения полярности подвижных электромагнитов служил придуманный ученым коммутатор, принцип устройства которого используется до настоящего времени в тяговых коллекторных электродвигателях, применяемых, например, на железнодорожных локомотивах. Двигатель работал от гальванических батарей и на момент создания был самым совершенным электротехническим устройством.

Двигатель поднимал груз массой 10–12 фунтов (примерно 4–5 кг) на высоту 1 фут (примерно 30 см) в секунду. Мощность двигателя была около 15 Вт, частота вращения ротора 80—120 оборотов в минуту. В этом же году Якоби направил рукопись с описанием своей работы в Парижскую академию наук. Изобретение было рассмотрено на заседании Академии и практически сразу работа опубликована. Таким образом, о построенном в мае 1834 года в Кенигсберге двигателе становится широко известно в декабре 1834 года.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: