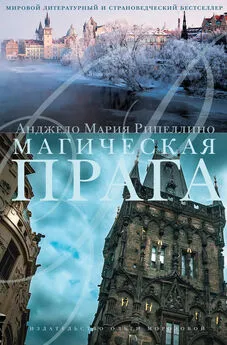

Анжело Мария Рипеллино - Магическая Прага

- Название:Магическая Прага

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ольги Морозовой

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98695-079-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анжело Мария Рипеллино - Магическая Прага краткое содержание

Магическая Прага - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таким образом, в Логосе Праги, “волшебного города созданного для поэзии” [1544], поэтизм являет собой победу шутовства и легкомыслия над големским ужасом, это течение, направленное против Майринка, против Кафки, это бегство от раздумий, от депрессии, печали, которые всегда были постоянными спутниками пражской литературы. Бегство из укоренившегося микрокосма Рудольфа II, от этой мрачной меланхолии, которая ранила души алхимиков во время длинных ночных бдений у печи-атанора, меланхолии, изображенной в черном цвете, обозначающей гниение, вместе с целым арсеналом его атрибутов: черепами, воронами, скелетами и гробами. Катабазису герметистов в аду, мертвенной бледности апокалипсиса, крови призраков, декомпенсации и метаболизму, которыми грешит вся литература Праги, мрачного города, который никогда не улыбается, поэтисты противопоставляют смех, очищающий кровь, и алхимию другого толка, веселящуюся из-за словесных ассоциаций, “алхимичку, действующую быстрее радио” [1545].

Однако, как говорил Банвиль, “поэт не всегда веселит медведей”. Несмотря на свое паясничанье, Швейк порой бывает устрашающе печален, так и поэтизм местами чисто по-чешски мрачен и окрашен в черный цвет. Я не имею в виду угрюмые стихи Галаса или Завады или томные стихи Сейферта об “Отплытии на остров Киферу”, но творчество того же Незвала, Великого Визиря поэтизма, чей “Эдисон” заполнен тяжелым, как битум, пражским туманом, сыростью реки, и своими прощальными жестами, своей чернотой, несчастными призраками и ночными видениями отсылает к мрачным творениям Махи.

Глава 110

Ты помнишь афишу цирка “Летна”: индус в чалме с двумя крокодилами? Мы поднимались по старинным ступеням Пражского Града, населенным плесенью и тенями, и беседовали о паяцах и акробатах, участниках кукольных театров в стихах поэтистов. По вечерам среди извилистых улочек Градчан фонари, испускающие беловатый свет, с черными, как шипы, верхушками приобретают призрачный вид; злобно ухмыляющиеся кусты каких-то северных растений, похожие на отрубленные головы на блюдах… Насколько же странной и нереальной кажется веселость поэтистов при таких печальных декорациях, особенно когда дождь танцует свой мрачный танец и Прага становится лабиринтом погруженных в туман коридоров.

Но Незвал, звезда “Деветсила”, в конце комедии “Депеша на колесиках” пишет: “Через сцену на руках пробегает искусство в виде циркового клоуна” [1546]. Либо искусство это скачок, кувырок, беспрерывное сверкание разноцветных заплаток, как у Труффальдино, яркого шута, столь отличающегося от инфернальных фарсовых персонажей и приспешников сатаны, которые подмигивают нам с картин Франтишека Тихого. Чтобы генерировать счастье, поэзия превращается в веселый спектакль и в цирковой номер [1547]. “Не философы и не педагоги, – утверждает Тейге, – а клоуны, балерины, акробаты и туристы – вот настоящие современные поэты” [1548]. “Наше искусство, – следом скажет Незвал, – было ближе к жонглерам, цирковым наездницам и эквилибристам, чем к магам с их религиозными ритуалами” [1549].

Вместо сфер алхимиков – подпрыгивающие мячики фокусников. Поэтисты превращают город на Влтаве в луна-парк, в цирк-шапито (со светом звезд, проникающим сквозь щели), в стоянку вагончиков комедиантов. Сейферт заставляет там работать клоуна Пома, “знаменитого пожирателя огня” Джона, маленькую балерину Хлою, мечтательницу-эквилибристку мисс Гада-Ниджи; Штырский на одной из картин изображает цирк “Симонетт”; Тойен – цирк Конрадо. Клоун из “Депеши” делает трюки на зафиксированной трапеции. В произведениях Незвала встречаются различные комедианты и фокусники, целая “семья арлекинов”, среди них есть и “Пьеро на велосипеде”, появляется даже цирковой импресарио, чью телегу “тащат лебеди”. В балете “Алфавит”, в котором буквы изображаются жестами, представляя собой карикатуры на азбуку поэтистов, Незвал сравнивает букву “Н” с клоуном, который прыгает на летящей трапеции, а букву “I” – с “хрупким телом танцовщицы”. Все творчество Сейферта укутано кружевами куколок-балерин. Ранний Галас, будучи еще рьяным поэтистом, бредил “электробалетом в цирке «Monde»” и клоуном, который за сотнями масок потерял свое лицо и больше не мог найти его [1550].

“В цирке, в варьете, в мюзик-холле, – продолжает Тейге, – родилась свобода нового искусства. В них живет настоящая современная поэзия, раскованная, наполненная электрическими импульсами и чуждая натурализму” [1551]. В этой страсти к эквилибристам, фокусникам на ковре, летающим акробатам, цирковым наездницам, канатоходцам, в общем, ко всем атрибутам шапито поэтисты копировали увлеченность родственного им авангарда. Иван Голль в своем Welt-variete вставлял номер с Орфеем между номерами с девушкой-янки и человеком-змеей [1552]. Кокто воспевал Фрателлини, балаган, шумные танцы и балы, Мистингетт, цирк “Медрано”, “американские негритянские оркестры” [1553]. Шлеммер отмечал в дневнике: “Дадаизм, Цирк, Варьете, Джаз-банд, Темп, Кино, Америка, Самолеты, Авто” [1554].

Поэтистов, как и иных представителей авангарда, невероятным образом очаровало кино, этот “Вифлеем, из которого придет спасение современного искусства” [1555]. Перл Уайт, Гарри Лэнгдон, Бастер Китон, Бен Терпин, Мэри Пикфорд, Алла Назимова, Гарольд Ллойд завоевали их сердца. А также два великих шута их времен, Восковец и Верих, которые в своих комедиях, и особенно в “сценах перед занавесом”, обращались к чудаковатым фарсам, к приемам и шуточкам из клоунского репертуара. Шарло, герой из поэмы “Чаплиниады” (1920) Ивана Голля и поэмы “Киноповетрие” (1923) Маяковского не мог не появиться рядом с Дугласом Фербенксом в “Удивительном кудеснике” (1922).

Фербенкс же ловит на лассо

всех встречных на пути

Аполлинер там Пикассо

фантасты-обольстители

На мотоцикле Чаплин мчит

своей любви звезду

в подарок зеркальце икру

и всякую еду.

Не менее кино поэтистов привлекал диксиленд, джаз, который заменил раскачивающиеся польки и застольные песни, джаз как источник веселья:

Поэты уж не клянчат

на бедность ничего

как негры скачут в танце

при реве джаза своего [1556].

Но и в этом случае меланхолия берет верх: в пражский humus внедряется ханжеский безутешный блюз. Мы могли бы долго фантазировать на тему “негритянского блюза” из сборника Незвала “Стеклянная накидка” (1932) или блюза Восковца и Вериха, положенных на музыку Ярославом Ежеком, в частности “Грустный мир” (1929), в котором соединяется страх темноты, слепоты, безвыходных положений, пробивая слезу и доходя до самых глубин сердца.

Открытые для всего нового, чуткие к “чудесам” прогресса поэтисты, наслушавшись бахвальств о приключениях в книге Эренбурга “А все-таки она вертится” (1922), прославляют машины, трансатлантические лайнеры, аэроплан “Голиаф”, небоскребы. Один из них, прозаик Карел Шульц, громогласно заявляет: “Антенна аппарата радиотелефона красивее Дискобола, или Аполлона Бельведерского, или Венеры Милосской” [1557]. Сейферт называет один из своих сборников “На волнах TSF” (1925). В “Депеше” Незвала один поэт-радиотелеграфист призывает человечество радоваться и смеяться. Но что бросается в глаза в творениях этих легкомысленных умов, это навязчивое обращение к экзотическим темам, мобильность globertrotter (“путешественника”). Благодаря этой тяге к экзотике они хотят вырваться из заколдованного круга Праги, который их окутывает, словно змея алхимика, пожирающая свой хвост, скрыться от невыразимой печали, от насилия города на Влтаве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: