Константин Малофеев - Империя. Книга 1

- Название:Империя. Книга 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-139567-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Малофеев - Империя. Книга 1 краткое содержание

Книга Константина Малофеева посвящена Империи, ее прошлому, настоящему и будущему. Автор исследует взаимодействие в мировой истории имперского начала, основанного на религиозно обоснованной власти, и начала торгово-финансового.

Перед читателем разворачивается грандиозная историческая панорама – Ассирия и Вавилон, Греция и Персия, Рим и Карфаген и так вплоть до нашего времени – крушение Российской Империи, взлет и падение советского проекта, установление современного миропорядка и попытки противодействия ему. Великие завоеватели, пророки и святые, торговые корпорации и банкирские дома действуют на этих страницах. В первом томе рассматривается период зарождения Империи до падения Константинополя в 1453 году.

Исследование, с одной стороны, базируется на лучших достижениях отечественной и мировой историографии, а с другой – предлагает оригинальные историософские идеи, десятилетиями разрабатывавшиеся автором. Книга будет интересна как специалистам-историкам, философам, политологам, экономистам, так и студентам и широкому кругу любителей истории.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Империя. Книга 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Славяне изобрели печку-каменку, «русскую печь», круглосуточное тепло которой позволяло жить на севере, там, где другие земледельческие народы не селились. За триста лет, с V по VIII век, нашими предками была заселена большая часть лесной зоны Русской равнины вплоть до Финского залива. При этом славян также отличал высокий уровень военного мастерства, что обнаружила Империя, когда в 587 году совместное войско славян и кочевников-авар осадило Фессалоники. Среди славян нашлись инженеры, которые сумели построить осадные башни, тараны и катапульты. Город спасло только чудо.

И таким же чудом современники считали спасение Константинополя от славяно-аварской осады в 626 году. Хронист Феодор Синкелл полагал, что только милость Пресвятой Богородицы спасла город от славянского десанта, когда флот ромеев уже отступал перед противником: «Что одна только Дева вела это сражение и одержала победу, несомненно явствовало из того, что сражавшиеся на море в наших судах были обращены в бегство первым же натиском вражеских полчищ. Дело уже шло к тому, чтобы они поворотили корму и открыли врагам легкий доступ к городу, если бы человеколюбивая Дева не упредила этого своим могуществом и не явила бы свою силу» [257] Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 2. VII–IX вв. / [С. А. Иванов и др.]. – Москва: Восточная литература, 1995. – 588 с.

.

Часть славян благодаря мудрой политике императора Ираклия получила земли на территории Империи к югу от Дуная и благополучно стала ее верными подданными. Другие же славяне, жившие на дунайской границе Империи, остались в подданстве у аварских каганов. Однако с конца VIII века на Аварский каганат начала энергичное наступление держава франков, созданная Карлом Великим. Каганат был разгромлен, а славянское население начало покидать Дунай (оставшийся, однако, в памяти и народных песнях русских), переселяясь на Русскую равнину. Культурно и политически развитые дунайские славяне оказали решающее влияние на своих сородичей: «Дунайские славяне, расселившиеся в различных местностях Восточной Европы, оказали несомненное воздействие на процесс нивелировки диалектного многообразия… Заметный прилив славянского населения из Дунайского региона сыграл существенную роль в консолидации славянского населения Восточно-Европейской равнины, которая завершилась формированием древнерусской народности» [258] Седов В. В. Древнерусская народность: историко-археологическое исследование / В. В. Седов. – Москва: Языки рус. культуры, 1999. – 316 с. – (Studia Historica).

, – подчеркивал академик В. Седов.

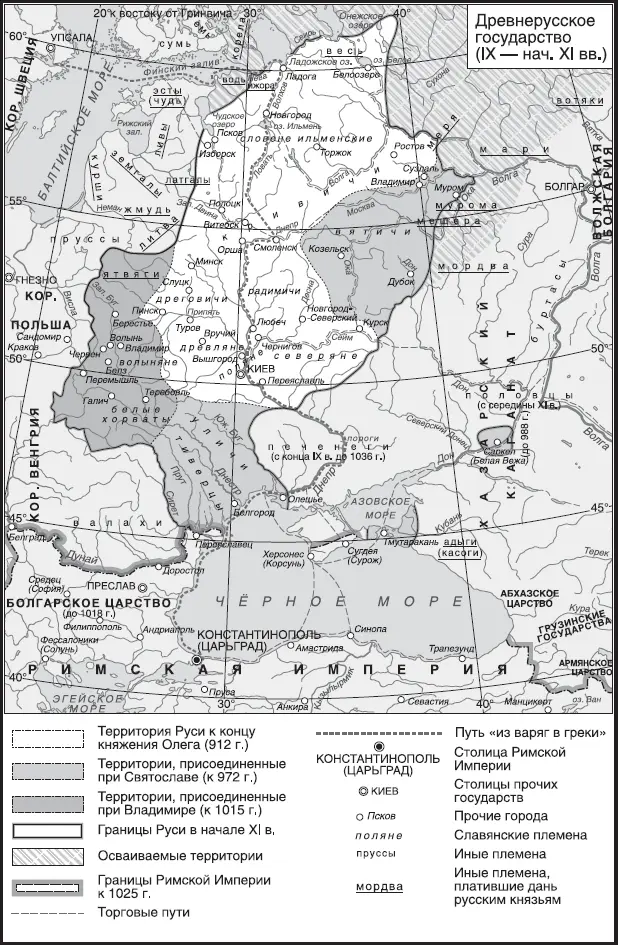

В первой трети IX века на Восточно-Европейской равнине сформировалось государство Русь, во главе которого стоял правитель, носивший первоначально титул кагана. Впервые мы узнаем об этом титуле из Бертинских анналов, сообщающих о переговорах русских послов с франкским «императором» Людовиком Благочестивым в Ингельгейме в 839 году (характерно, что к франкам они прибыли от ромейского императора Феофила с наилучшими рекомендациями), а последним из русских владык каганом именовали Ярослава Мудрого. Этот титул говорит о том, что первую русскую державу создали именно дунайские славяне, поскольку для них титул аварского владыки был главнейшим. Этот титул звучал как вызов и по отношению к правителю хазар, также именовавшему себя «каганом». Лишь с принятием крещения и признанием верховной власти императоров-василевсов Царьграда, русские князья окончательно усвоили себе титул князя.

Главным экономическим фактором складывания Русского государства стало изменение торговых маршрутов после арабского завоевания Африки и Испании в VII–VIII веках. Как показал историк Анри Пиренн, арабские пираты, установившие полный контроль над Средиземным морем, тем самым обрекли Западную Европу на «темные века» и отчуждение от Константинополя и Империи, следствием чего и стал в скором времени подъем франкской державы Каролингов [259] Пиренн А. Империя Карла Великого и Арабский халифат: конец античного мира: [пер. с английского] / А. Пиренн. – Москва: Центрполиграф, 2011. – 349 с.

. Торговля же между Востоком и Западом нащупала обходной путь через «русский перешеек», как выражался французский историк Фернан Бродель, имея в виду реки Русской равнины. С конца VIII века наблюдается взрывной рост кладов арабских серебряных дирхемов на территории будущей Руси (а клады, разумеется, составляли лишь малый процент проходившего через эту территорию серебряного потока). С Волги торговый поток шел на Донец, с Донца – в верховья Днепра, оттуда – на Западную Двину. Крайняя точка серебряного потока – нынешняя Калининградская область, зона обитания балтийского племени прусов.

ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ

(1016–1054 гг.)

По подсчетам археолога Г. Лебедева, за VIII–X века по Русской равнине было прокачано, в пересчете на цены 1990 года, 4 миллиарда долларов [260] Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе: историко-археологические очерки / Г. С. Лебедев. – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1985. – 286 с.

. Разумеется, такой поток серебра не мог не привлечь пиратов – викингов. Норманны стремились извлечь максимальную выгоду из нового торгового маршрута по Балтике и Северному морю. Их драккары были способны заходить в северные русские реки, но могли двигаться только до Ладоги. По территории же, находившейся южнее и изобиловавшей речными порогами, скандинавы могли плавать лишь на относительно небольших и специально приспособленных для этого судах, что требовало налаживания дружественных отношений с местным населением. Вместо грабежа славян викинги выстраивают с Русью союзнические отношения. Норманны называли страну многочисленных русов «Гардарики», то есть «страной городов». Русские же называли викингов варягами, а Балтику – Варяжским морем.

В 839 году Русь перед западным «императором» в Ингельгейме представляли послы свеоны, предки шведов. И позднее при заключении договоров Руси с Ромейской Империей именно послы-скандинавы представляли русских правителей, носивших славянские имена. В свете этого неудивительно, что поход русских на Константинополь в 860 году, который летопись приписывает князю Аскольду, очень похож на налеты викингов: русы использовали ту же тактику и приемы, что и норманны.

Нападение 860 года сильно напоминает события 626 года – внезапность, отсутствие в Константинополе императора, чудо Богоматери, заступничеством которой была спасена столица. Очевидно, что варяги и славяне в данном случае действовали заодно, и святой Патриарх Фотий их всех именовал русскими: «Так называемый Рос, те самые, кто – поработив живших окрест них и оттого чрезмерно возгордившись – подняли руки на саму Ромейскую державу!» [261] Россейкин Ф. М. Первое правление Фотия, патриарха Константинопольского / Ф. М. Россейкин. – Сергиев Посад: тип. Св. – Тр. Сергиевой лавры, 1915. – IV, 491 с.

.

Интервал:

Закладка: