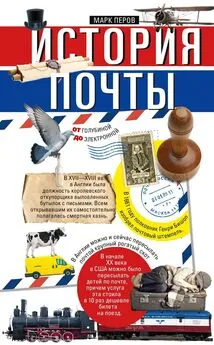

Марк Перов - История почты. От голубиной до электронной

- Название:История почты. От голубиной до электронной

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2022

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-09885-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Перов - История почты. От голубиной до электронной краткое содержание

История почты. От голубиной до электронной - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В августе 1800 года линия заработала. На ней было задействовано семьдесят телеграфных аппаратов, установленных на расстоянии 10–12 километров друг от друга. Впоследствии сам Наполеон, посетив Испанию, восхищался изобретением Бетанкура и ставил своим академикам в вину, что они выбрали телеграф Шаппа, а не устройство Бреге – Бетанкура.

Сигнал из Мадрида в Кадис поступал за сорок секунд. Линия просуществовала до 1808 года, пока не началась война с французами и телеграф не был полностью разрушен.

Вскоре Бетанкуру поступило предложение соединить ряд испанских городов такой же связью. Королевский Кабинет машин брался за изготовление устройств и механизмов, но этим планам не суждено было воплотиться в жизнь.

В 1800 году Бетанкур был назначен генерал-инспектором корпуса инженеров путей сообщения и членом совета финансового управления, а в 1803 году – интендантом армий и главным директором почт. Но когда Наполеон вторгся в Испанию (и завоевал её), Бетанкур был вынужден покинуть страну. Сначала он отправился в Париж, а в 1808 году – в Россию по приглашению русского посла в Испании И.М. Муравьева-Апостола.

В 1808 году он был принят на русскую службу в чине генерал-майора с зачислением в свиту Его Императорского Величества и причислением к ведомству путей сообщения. В 1809 году Бетанкур становится директором Института корпуса путей сообщения (ныне Петербургский государственный университет путей сообщения).

Летом 1817 года Бетанкур прибыл в Нижний Новгород для строительства крупнейшей в Европе ярмарки, которую планировалось перевести из Макарьева. Он одобрил расположение корпусов ярмарки возле стрелки Оки и Волги как место с хорошей транспортной доступностью: планировалось здания ярмарки соединить судоходными каналами, чтобы торговые суда из Волги и Оки причаливали прямо там.

Через Оку был наведён самый протяжённый в стране плашкоутный мост для сообщения между городом и ярмаркой. Вся ярмарка располагалась внутри судоходного канала, который назывался каналом Бетанкура.

Августин Августинович Бетанкур (как его здесь называли) прожил в России до конца жизни, до 1824 года.

В Российской империи И. П. Кулибин в 1794 году изобрёл и построил «дальнеизвещающую машину», которая представляла собой оптический семафор. Там помимо зеркал присутствовал изобретённый Кулибиным фонарь с отражающим зеркалом. Это позволяло строить промежуточные станции на бо́льших расстояниях и использовать телеграф и днём, и ночью, и даже в небольшой туман. Рама семафора Кулибиным была использована Т-образная, французская, но им был придуман особый приводной механизм, двигавший раму, и новый упрощённый код. Кулибинский код сводился в таблицу, с помощью которой ускорялись передача и расшифровка сигналов. Изобретение Кулибина произвело эффект, однако денег на постройку линии телеграфа в Академии наук «не нашлось». После демонстрации «дальнеизвещающая машина» Кулибина была сдана на хранение в Кунсткамеру.

В итоге первая в России линия оптического телеграфа была открыта в 1808 году на боровицких порогах Вышневолоцкой водной системы. В 1824 году была сооружена линия между Петербургом и Шлиссельбургом, по которой передавались сведения о судоходстве на Неве и Ладожском озере. За основу была взята система Бетанкура, получившая к тому времени повсеместное распространение.

Только в 1833 году была открыта вторая линия Петербург – Кронштадт, которая шла через Стрельну и Ораниенбаум; к 1835 к этой линии прибавились ещё две: Петербург – Царское Село и Петербург – Гатчина. В книге «Россия в 1839 году» маркиз де Кюстин писал: «Император может отдавать приказы своему флоту, не выходя из кабинета. Для этой цели имеется зрительная труба, рупор и небольшой телеграф, приводимый в действие императором собственноручно».

В 1839 году началось сооружение последней в России линии Петербург – Варшава через Псков, Динабург, Вильно общей протяжённостью 1200 километров; было построено 149 промежуточных станций с высотой башен от 15 до 17 метров каждая. В системе использовались отражающие зеркала и светильники. Её обслуживали 1908 человек.

Передача условных сигналов из Петербурга в Варшаву при ясной погоде занимала 22 минуты. Начальная станция располагалась в угловой башенке над фронтоном Зимнего дворца.

Линией оптического телеграфа могли пользоваться простые граждане. Можно было послать «оптическую» телеграмму в Гатчину или Вильно – их принимали в башне Городской думы. Но стоило это довольно дорого.

Постепенно оптический телеграф был заменён электрическим, но остался на флоте. В конце XIX – начале XX века, с появлением автономных электростанций, в оптическом семафоре стали использоваться электрические светильники, что дало возможность разработать световую азбуку. Используются на кораблях и по сей день сигнальный прожектор и клотиковые огни.

Оптический семафор в конце XIX века стали использовать и на железной дороге, там тоже постепенно была разработана своя система условных световых сигналов.

С развитием автомобильного движения появилась упрощённая разновидность оптического семафора – светофор.

Семафор морского флага (флажковый телеграф)

Так называется система общения между кораблями. До его изобретения передавать какие-либо сообщения с корабля на корабль было достаточно сложным делом. Когда на суше изобрели оптический телеграф, то его начали применять и на кораблях. На мачтах начали ставить семафорные механизмы с подвижными планками. Но достаточно быстро офицеры поняли, что у сложной, капризной и медленной техники имеется очень простая и эффективная замена. Обученный матрос с двумя флажками передавал сообщение гораздо лучше и быстрее этого механизма. И тогда для человека с двумя флагами в руках разработали систему сигналов.

Это был набор поз человека с различным положением рук и флажков: руки опущены вниз – «А», вытянуты в стороны – «Т», подняты над головой и разведены в стороны – «У»… Общее число позиций с двумя флажками – 64, что включает в себя весь алфавит, цифры, и ещё остаётся для каких-то знаков или условных сигналов.

При хорошей видимости семафорщик, стоящий на площадке мачты, отчётливо различим в бинокль с расстояния в несколько километров. Специально обученный матрос мог передавать текст со скоростью 60–80 символов в минуту. Начиная с 1870 года в корабельных расписаниях всех стран появилась должность матроса-сигнальщика.

Чтобы флажки были хорошо видны, в вечернее и ночное время использовались флажки ярких и светлых, белых или жёлтых оттенков, а в дневное время – красные или чёрные. При отсутствии флажков семафорили тем, что было в руках, а иногда и просто без всего, руки ставили в нужное положение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джекки Вульшлегер - Марк Шагал [История странствующего художника]](/books/1071828/dzhekki-vulshleger-mark-shagal-istoriya-stranstvuyuche.webp)