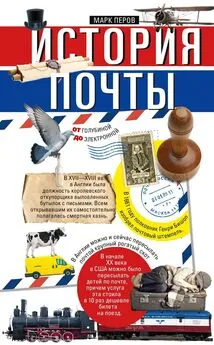

Марк Перов - История почты. От голубиной до электронной

- Название:История почты. От голубиной до электронной

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2022

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-09885-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Перов - История почты. От голубиной до электронной краткое содержание

История почты. От голубиной до электронной - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кроме азбуки «взмахов», на флоте примерно с того же времени активно использовалась система специальных «буквенных» флагов, каждый из которых означал одновременно какую-то букву алфавита и целую информационную фразу, например, какой-то флаг обозначал: «Мне нужен лоцман».

Первый Международный свод сигналов был составлен в 1855 году особым комитетом, который учредило министерство торговли Великобритании. В нём содержалось 70 тысяч общепринятых международных сигналов и перечень «буквенных» флагов. Свод официально издали в 1857 году, и он был принят большинством морских государств.

Первое издание свода было пересмотрено в 1887 году новым комитетом, созданным министерством торговли Великобритании. В обсуждении приняли участие представители основных морских держав, и в свод были внесены значительные изменения, после чего он был издан в 1897 году.

Третье издание было подготовлено к 1930 году и принято Международной конференцией по радиотелеграфной связи, состоявшейся в Мадриде в 1932 году. Этот свод состоял из двух томов: первый – для использования при сигнализации визуальными способами связи, а второй – для радиотелеграфной связи. Свод предназначался главным образом для связи между судами и самолётами и для связи судов или самолётов с береговыми властями через береговые радиостанции.

С.О. Макаров, разработчик русской семафорной азбуки

Русскую семафорную азбуку разработал вице-адмирал Степан Осипович Макаров, герой Русско-японской войны, океанограф и полярный исследователь. Произошло это в 1895 году. Азбука Макарова содержала 29 буквенных и три служебных знака. Она не включала цифр или знаков препинания. Цифры и знаки препинания передавались словами.

Семафорная азбука практически перестала использоваться, только когда на всех кораблях появилось радио. Официально на российском флоте должность сигнальщика была упразднена в 2011 году.

Электрический телеграф

Возможно, первым, кто сделал попытки использовать электростатические явления для связи, был шотландский изобретатель Чарльз Моррисон, опубликовавший в 1758 году сообщение с предложением передавать по проводам электрические заряды, под действием которых металлические шарики на приёмном аппарате притягивали лёгкие бумажные таблички с изображением букв алфавита.

Также Жорж-Луи Лесаж в 1774 году построил в Женеве электростатический телеграф.

В 1795 году Августин Бетанкур хотел построить в Испании между Мадридом и Аранхуэсом линию электростатического телеграфа по проекту испанского же инженера Франсиско Сальва. Свою модель электростатического телеграфа соорудил английский физик и астроном Фрэнсис Рональде. Но эти телеграфы были так громоздки, сложны и неустойчивы в работе, что распространения не получили.

В 1801 году Франсиско Сальва построил модель телеграфного аппарата, который работал из-за электрохимического действия тока. Источником тока был вольтов столб, а телеграфная линия состояла из нескольких хорошо изолированных проводов, присоединённых на приёмном конце к вольтметрам.

В 1801–1804 годах опыты по созданию электрохимического телеграфа проводил немецкий физик и анатом С. Земмеринг. Аппарат Земмеринга имел гальваническую батарею (вольтов столб) и переключатель, посредством которого батарея могла присоединяться к любым из тридцати пяти проводов (по числу букв немецкого алфавита), образующих телеграфную линию. Приёмный аппарат состоял из стеклянной ванны с подкисленной водой, в которой находились концы проводов линии. При прохождении тока пузырьки водорода появлялись у соответствующей пары проводов и позволяли судить о том, какая буква передана. Но построить линию связи из 35 проводов было совершенно нереально. Даже уменьшение числа проводов до 10 и введение кода не сильно помогло. Однако эти работы стали широко известны в научных кругах и стимулировали поиски новых методов передачи сообщений с применением электричества.

Русский учёный и изобретатель Павел Львович Шиллинг создал первый реально применимый на практике телеграфный аппарат. Сначала он систематизировал все известные сведения об оптических телеграфах и первых опытах по электрохимическому телеграфированию. В итоге он пришёл к выводу, что наиболее перспективно использование электромагнитных свойств гальванического тока.

В 1828 году он построил и испытал модель однострелочного электромагнитного телеграфа. Годом позже он разработал шестистрелочную модель и в конце 1832 года у себя на квартире продемонстрировал её. Работа шестистрелочного аппарата требовала линию из восьми изолированных проводов. Позже он сделал доклад об этом изобретении на съезде Немецкого общества естествоиспытателей и врачей в Бонне.

Павел Львович Шиллинг

В 1836 году Шиллинг продемонстрировал его работу специальной комиссии, образованной по указанию императора Николая I. По результатам Шиллинг вместе со своим механиком И. А. Швейкиным построил опытную телеграфную линию вокруг здания Главного Адмиралтейства. Провода были проложены частично под землёй, частично под водой через канал. Испытания прошли успешно, после чего Шиллинг занялся проектированием телеграфной линии между Петергофом и Кронштадтом взамен действующей оптической телеграфной линии, которая была построена в 1833 году. Но внезапная смерть Шиллинга в 1837 году остановила эту работу на какое-то время.

Мориц Якоби

Телеграф Шиллинга не был пишущим. На приёмной станции этого телеграфа служащий смотрел на то, как поворачивались кружки, сверял их положение с кодом и записывал принятые буквы или цифры. После каждого поворота кружков следовала пауза, кружочки вновь поворачивались и занимали другое положение, человек записывал следующую букву и т. д.

В России продолжателем работ Шиллинга можно назвать Якоби. Мориц Якоби родился в Германии. Его отец был личным банкиром короля Пруссии Фридриха Вильгельма III.

Брат Морица Карл впоследствии стал выдающимся математиком. Он работал в различных областях теории чисел, алгебры, вариационного, интегрального и теории дифференциального исчисления. Его имя увековечено в таких математических терминах, как «матрица Якоби», «метод Якоби», «символ Якоби», «тождество Якоби», «уравнение Гамильтона – Якоби», «многочлены Якоби» «эллиптические функции Якоби», «Якобиан отображения».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джекки Вульшлегер - Марк Шагал [История странствующего художника]](/books/1071828/dzhekki-vulshleger-mark-shagal-istoriya-stranstvuyuche.webp)