Галина Зеленина - Изгои Средневековья. «Черные мифы» и реальность

- Название:Изгои Средневековья. «Черные мифы» и реальность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-134047-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Зеленина - Изгои Средневековья. «Черные мифы» и реальность краткое содержание

Евреи. Как наглядно показывают писатели и кинематографисты, их тысячу лет ждали только презрение, ненависть и кровопролитие. Но так ли это на самом деле и сколько в этом стереотипе правды? Галина Зеленина расскажет вам совсем другую историю средневековых евреев и их заклятых соседей христиан — историю, которую реконструируют ученые. И поверьте — здесь есть, чему удивиться.

В этой книге мы поговорим:

— о политике церкви и короны, стремлении к законности и незаконных гонениях на евреев;

— о повседневных контактах христиан и евреев в средневековом городе;

— об иудео-христианской полемике, знаменитых диспутах и их последствиях;

— о насилии, мученичестве и мессианских ожиданиях.

История христиан и евреев содержит много загадок и мифов, которые должны быть раскрыты и исследованы. Давайте вместе начнем приоткрывать завесу этой тайны.

Изгои Средневековья. «Черные мифы» и реальность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

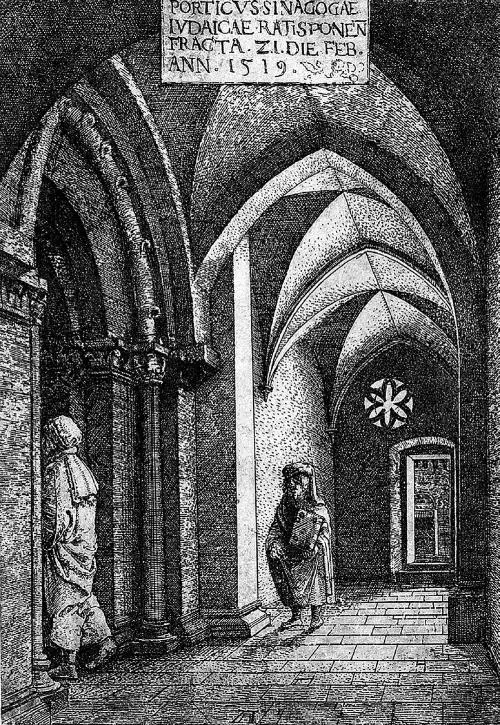

Галерея иудейской синагоги в Ратисбоне (Регенсбурге).

Гравюра Альберта Альтдорфера, 1519. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Антиподом синагоги с очевидностью является собор. В восприятии еврейского хрониста, это самое профанное (в значении не «мирское», а «нечестивое», не просто асакральное, а антисакральное) место в городе, место скверны, куда набожный еврей не может даже войти: «Когда они подошли к дому их нечестивого поклонения, женщины отказались войти в дом язычества, они уперлись ногами в порог, не желая входить и вдыхать запах отвратительного ладана».

Здесь стоит отметить, что подобное отношение евреев и христиан к храмам друг друга как к пространству исключительно профанному — а еврейская позиция, выраженная в еврейских хрониках, либо отражала аналогичную христианскую, либо способствовала ее возникновению — не было характерно для всей еврейской диаспоры и не вытекало из раннехристианских установок, а скорее являлось результатом эскалации иудео-христианского конфликта в эпоху крестовых походов и позже. Лакмусовой бумажкой здесь служит «посмертная» судьба чужих храмов: что происходило с синагогой после, например, изгнания еврейской общины? Византийский император Юстиниан в VI веке предписывал своему наместнику в Африке превратить все синагоги в церкви. Многие испанские синагоги (равно как и мечети) после изгнания владельцев были отданы монашеским орденам и превращены в церкви или монастыри. У ашкеназов же, в Центральной Европе, где утвердилась модель отношения к храму Чужого как к «дому нечестия», происходило иначе. Так, из известных ныне 30 синагог, существовавших в Средние века на территории Германии и Австрии, несколько (во Франкфурте-на-Майне, Нюрнберге, Регенсбурге, Вене) были разрушены сразу или вскоре после изгнания еврейской общины в XIV–XVI веках, другие разрушены в XVIII или XIX веке или в 1930-х годах, на месте двух, разрушенных в XIV и XVIII веках, сейчас находятся церкви. Но ни одна, насколько известно, не была превращена в церковь после прекращения использования по назначению. Из синагогальных зданий изгоняли бесов, устраивали там склады, пивоварни, конюшни — но не церкви.

Еще одно частое место мученической смерти — это река или иной водоем: евреев убивают, или они совершают самоубийство, посредством утопления, либо же их гибель косвенно связана с водой. Рабби Калонимосу с 53 спутниками удается бежать из Майнца: они переплывают Рейн и погибают после этого. В городе Нойсе евреев убивают на берегу реки. Мученики-самоубийцы в том же Нойсе, а также в Эллере и Трире топятся в реке. В одном непоименованном городе и в селении Вефелингхофен евреи совершают групповое самоубийство на прудах (болотах) рядом с деревней. «Водные самоубийства» имели определенную культурную причину, которая в нескольких местах объясняется — стихом из 68 (67) псалма: «Он вошел в свой дом, подождал немного — всего с час — и пошел к реке Рейну и утопился в ней. О нем и о таких, как он, сказано: “Из Вассана верну, верну из глубин морских”». Или: «Они подкупили стражу на воротах, пошли на мост и спрыгнули с него в воду, в знак свидетельства Царю мира. Девушки из Кельна сделали то же самое. Это о них и таких, как они, написано: “Так сказал Господь: Из Вассана верну, верну из глубин морских”». Эта цитата, включающая утопленников в число тех, кто удостоится воскресения из мертвых (будет возвращен к жизни), служила легитимацией подобного способа осуществления кидуш Га-Шем , гарантией его праведности. Этот стих вспоминали и другие герои еврейской литературы, решившие освятить имя Всевышнего в сходных обстоятельствах, прежде всего, четыреста юношей и девушек, увозимых по морю из Палестины в чужие гаремы. И, возможно, эта традиция объясняет приверженность такому варианту суицида в 1096 году — по крайней мере, в изложении хронистов.

Другое объяснение такого количества смертей рядом с водой связано с универсальной мифологической и фольклорной семантикой воды как пространства лиминального, то есть пограничного — между жизнью и смертью. Еще один тип лиминального пространства, также выступающий в наших хрониках как место мученичества, это городские укрепления. Вот пример сочетания в акте мученичества двух типов лиминального пространства: «Когда враг приблизился к деревне, некоторые благочестивые мужи взобрались на башню и бросились вниз, в реку Рейн, которая окружала деревню, и утонули в ней».

Вода также выступает символом смерти и угрозы, и здесь используется аллюзия на 4–5 стихи 124 (123) псалма («Прошли над душою нашей бурные воды»): «Вдруг услышали они голос гонителя и бурные воды накрыли их». Наиболее очевидный реалистический аналог «бурным водам» — это крестильные воды. В некоторых городах, например в Регенсбурге, евреи подверглись насильственному крещению в реке, и воду, «осквернившую» евреев крещением, авторы называют «нечистой», «дурной» и т. п. В этих случаях река тоже выступает как лиминальное пространство, пространство смерти, на этот раз — духовной.

Особое пространство в хрониках — это пространство мертвых. Место погребения еврейских мучеников сакрально, в этом оно сродни синагоге. Хронисты скрупулезно указывают, были ли мученики погребены вообще и, если были, где и каким образом: вместе или раздельно, в одежде или обнаженными. Например: «Они зарыли его в песке у реки, а одного из его сыновей повесили над входом в его дом, дабы насмеяться над евреями». Или: «И все мертвые получили погребение, слава Создателю». Внимание, уделяемое этому вопросу, объясняется важностью похорон в традиционной культуре: если захоронения не происходит, смерть не считается действительной. Кроме того, коллективное захоронение воспринимается как обязательное условие воссоединения еврейской общины в мире ином. Ради этого стоило правильно выбирать место мученической смерти: «Они намеревались вернуться в город Майнц, с тем чтобы враги убили их там и тогда бы их похоронили на одном кладбище с их братьями, святыми, которые были целиком и полностью со Всевышним».

В еврейских хрониках крестовых походов иерархично не только пространство, но и время, и социум. Иерархизация времени в хрониках сходна с иерархизацией места. Тщательно указывая время событий: дни недели, числа месяцев и год в нескольких системах летосчисления (от сотворения мира, от разрушения иерусалимского храма и по системе 19-летних лунных циклов), — хронисты стремились выделить сакральный момент мученичества в потоке обыденного времени. Так, год трагических событий (1096, или 4856 от сотворения мира) Шломо бар Шимшон определял как 11-й год 256-го 19-летнего цикла (255 × 19 + 11 = 4856), и в этом цикле — на основании омонимии буквенной записи числа 256 ( рейш-нун-вав ) и призыва «Пойте» ( рейш-нун-вав ) в Иер 31:7 («Пойте с радостью об Иакове и восклицайте во главе народов…») — ожидали наступления мессианских времен. Отдельные эпизоды мученичества — общин, семей или индивидов — приурочивались к сакральным датам еврейского календаря: празднику, посту, кануну субботы, первому дню месяца. Причем очевидно, что мы имеем дело не с машинальной датировкой событий, а с сакрализацией моментов мученичества — в сознании хрониста или же в коллективной памяти, хронистом отражаемой. В действительности, погромы происходили в основном в мае-июне (ияре-сиване), и некоторые эпизоды выпали на Шавуот, праздник дарования Торы (6 сивана), — например, жертвоприношение Ицхака Парнаса произошло в канун праздника. Другие же значимые эпизоды, произошедшие в обычные дни, хронисты или их источники старались риторическими средствами привязать к Шавуоту, например: «На третий день сивана, в день очищения и воздержания Израиля, готовившегося получить Тору, в тот самый день, когда учитель наш Моисей, да покоится он с миром, сказал: “Будьте готовы к третьему дню” — в этот самый день община Майнца, святые Всевышнего […] очистились, дабы взойти к Господу всем вместе». Или же наоборот, упоминали о незначительных событиях, выпавших на сакральные даты: 9 ава предали скрывавшуюся в лесу семью некоего благочестивого человека Шмарии, а 15 нисана, в первый день Песаха, еврейской общине города Трира пришло из Франции сообщение о грозящей опасности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: