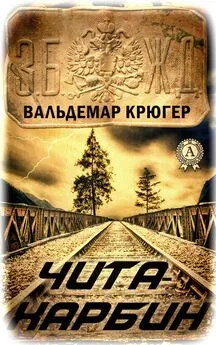

Вальдемар Крюгер - За Рифейскими горами

- Название:За Рифейскими горами

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Киев

- ISBN:9780890003992

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вальдемар Крюгер - За Рифейскими горами краткое содержание

За Рифейскими горами - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

За то время пока мы сделали небольшой ракурс в особенности камасинского языка, Захар и Матюша накопали уже с десяток луковиц саранки, именуемой камасинцами – тугул . Деревянные лопатки- тылзен , изготовленные утром Захаром, пришлись очень кстати. Луковицы саранки сидят глубоко в земле. Их не так-то легко извлечь наружу. Одно хорошо. Во время цветения саранки, ее можно легко найти по красивым темно-красным или фиолетовым цветкам, возвышающимся над цветущим разнотравьем. Ее цветки могут различаться по окраске от светло-сиреневого до темно-красного цвета. Черные крапинки, и в особенности загнутая форма лепестков, подарили этому цветку множество других названий. Лилия кудреватая, таково ее правильное название. Сибирская саранка звалась в старину на Руси – царские кудри . В Германии были не так патриотичны в выборе названия, или же, у немецкого кайзера не было кудрей. На немецком языке это растение зовется « Türkenbund », что переводится как « тюрбан », что по форме и пристрастию правителей Востока к ярким краскам, вполне соответствует действительности.

Камасинцы конечно же не знали о таких цветастых названиях, как царские кудри, или паче того – Türkenbund -тюрбан. Они мало интересовались надземной частью саранки, предпочитая ее подземную часть, луковицу- тугул , которая имела большое значение в питании коренных народов Сибири. Луковицы саранки употреблялись не только в сыром виде. Их пекли в золе, сушили впрок и готовили из них муку, употребляя позже, в зимнее время, для приготовления детского питания. Уже знакомые нам енисейские кыргызы использовали саранку, как приправу к овечьему сыру. Русские переселенцы пришедшие в Южную Сибирь в XVII веке переняли эти традиции. Крестьянские дети грызли по весне, восполняя запас витаминов, истраченных за долгую сибирскую зиму, выкопанные ими луковицы саранки еще и в XX веке. Я и сам пробовал этот «сибирский деликатес» в сыром виде. Добывал его с моими сверстниками, такими же приятелями-сорванцами, за неимением лопатки-тылзен, ковыряя в крепком дерне сломанной веткой. Фортуна редко была на нашей стороне. Многие луковицы были слишком глубоко в земле. Добытые же, по вкусу, скажем так, на безрыбье и рак рыба. Но о вкусах не спорят.

Захар и Матюша добыв в итоге по дюжине луковиц, отправились в обратный путь. На этот раз они взяли ту тропинку, по которой шли ранним утречком наши три юных рыбака в самом начале книги.

У подножия горы Кияшки, среди нагроможденных груд камней, знал Захар одно местечко, где произрастал золотой корень. Каждый год ходил туда Захар, чтобы заготовить на зиму это чудесное растение. Ему неспроста приписываются целебные свойства. Сибиряки с незапамятных пор имели его в домашней аптечке, применяя при лечении кожных, сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза легких, переломов костей и многих других болезнях, ценя как благотворное общеукрепляющее средство.

Из корневища золотого корня жители тайги готовили, как спиртовую настойку, так и сушили мелко нарезанные корневища в тенечке, готовя из них в зимнее время целебные отвары.

Захар Ашпуров готовил настойку испытанным деревенским способом – на самогоне. Зимой, когда трескучие морозы и вьюжные метели загоняли старика в дом, употреблял он ежедневно по одной-две капельки заветного зелья. Конечно же не все старческие хворобы исчезали как по мановению волшебной палочки, но Захар чувствовал себя намного свежее и бодрее, и за замерзшим оконным стеклом, разрисованным причудливыми зимними узорами, мерещилась старику грядущая весна с ее первой звонкой капелью.

Захар и Матюша пробирались по узкой лесной тропинке, перевитой выступающими корневищами сосен. Свисающие ветви с царапающимися иголками смыкались над их головами, норовя стянуть с человека последнюю рубаху, подтверждая этим, что тайга не только согревает и дает приют заплутавшему страннику, а раздевает и разувает иного двуногого гостя. Полкан с его пышной шубой мог по этому поводу не расстраиваться. Он плелся следом по тропинке, давно забыв о ускользнувшей глухарке, мечтая лишь о том, как бы скорее попасть на родимый двор с задирой-петухом.

Такова она наша грешная жизнь. Что имеем не храним, потерявши плачем. Так что терпи Полкан.

Собака, словно услышав ободряющие слова, оживилась, и обежав по опавшей хвое Захара и Матюшу, потрусила впереди них легкой рысцой по лесной тропинке. Неожиданно она остановилась. Уши дворняжки встали торчком, внимательно вслушиваясь в только ей внятные шорохи. Матюша заглядевшись, по неосторожности налетел на остановившуюся собаку, Захар соответственно на Матюшу, почти как в сказке «Репка», в точности наоборот.

Развеселившийся Матюша обернулся к дедушке, пожав извиняюще плечами, что это мол Полкан зазевался. Захар же отреагировал совершенно по-иному. Он стоял, вслушиваясь в тишину летнего леса, пытаясь определить, что же могло послужить причиной беспокойства собаки. Жизнь в тайге научила его осторожности. Там ты можешь положится только на себя и твоего верного четвероного друга. Полкан все еще стоял, как вкопанный, втягивая вздрагивающими от возбуждения ноздрями какой-то неведомый, чужой запах. Захар напрягся. Они были недалеко от деревни, но все же. Нынешним летом мужики уже видели медвежьи следы неподалеку от этого места. Не хватало еще без ружья, с малым дитем, напороться на медведя. Черт меня дернул взять эту тропинку. Никуда бы золотой корень не делся. Сходил бы завтра, али еще когда.

Все эти мысли пролетели в голове старого камасинца в несколько мгновений, пока Полкан не удостоверился в предположениях и расслабив сжатое в пружину тело, завилял дружелюбно хвостом, давая понять, что приближающее к ним нечто не представляет опасности.

Фу, пронесло! Захар отер рукавом рубахи вспотевший лоб. Никак люди по тропе идут. Вишь Полкан как хвостом-то наяривает!

Словно в подтверждение словам Захара, послышался хруст веток под ногами приближающихся к ним путников и минутой позже на небольшую лесную прогалину вышли два человека. Они тоже были удивлены неожиданной встрече. Полкан выбежал вперед, облизал руки шедшему впереди суховатому старичку с посохом и встав на задние лапы пытался лизнуть ему лицо. Старик был тоже рад видеть нечаянно встреченных старых знакомых. Его попутчиком была скромная старушка. В ее руках находилась ивовая корзинка из которой выглядывали пучки каких-то трав. Одета она была так, как одеваются русские женщины в деревнях. Длиннополая юбка, ситцевая кофточка и разумеется обязательный головной платок. Как же простоволосой за ворота выйти. Нет, нет, добропорядочная женщина такого себе не позволит. А встреченная нами на лесной тропинке бабушка была действительно уважаемой всеми односельчанами, от мала до велика, добропорядочной женщиной. В Чаловке ее величали – Марфой-целительницей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: