Александра Баркова - Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы

- Название:Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент МИФ без БК

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:9785001950431

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Баркова - Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы краткое содержание

Древние славяне, в отличие от греков, египтян, кельтов и многих других народов, не оставили после себя мифологического эпоса. В результате мы не так уж много доподлинно знаем об их мифологии, и пробелы в знаниях стремительно заполняются домыслами и заблуждениями. Автор этой книги Александра Баркова рассказывает, что нам в действительности известно о славянском язычестве, развеивает популярные мифы и показывает, насколько интересными и удивительными были представления наших предков об окружающем мире, жизни и смерти.

Книга содержит около 100 иллюстраций.

Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

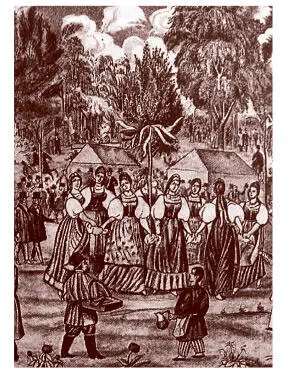

Празднование Семика. В центре ритуальная береза. Лубок (фрагмент). XIX в. Грачев А. Семик, или Гулянья в Марьиной роще. 1845. (Wikimedia Commons).

Но троицкая березка – далеко не единственный женский образ в «древесной» мифологии. С празднованием Троицы связана русальная неделя, во время которой нельзя трогать ветви берез, потому что в них обитают пришедшие в мир людей русалки (вспомним пушкинское «русалка на ветвях сидит»). Однако русалки – это, как мы увидим дальше, в том числе и утопленницы, то есть погибшие девушки. И если в ритуале троицкой березки тема смерти скрыта под грузом веков, то в многочисленных народных преданиях, балладах и причитаниях она выражена прямо: о сильно искривленной или сросшейся березе говорят, что под ней погребена невинно загубленная девушка. То же говорили и о березе, одиноко растущей посреди поля. Умерших сестер в причитаниях называли «зелеными березками». Об умирающем могли сказать, что он «в березки собирается». В некоторых местностях березовые ветви клали в гроб женщины.

Такое сочетание благопожелательного и трагического в одном образе не должно нас удивлять, поскольку белый цвет в мифологии – символ потустороннего мира, знак невидимости, а потусторонний мир – это прежде всего мир смерти. Впрочем, древний человек не воспринимал смерть так же катастрофично, как современный (мы увидим, что древнее общество регулярно и регламентированно общалось с умершими), а мир умерших, несмотря на все христианские представления, считался расположенным где-то неподалеку – по ту сторону реки или «в березках», откуда предки приглядывали за жизнью потомков.

Деревом, отчетливо связанным с нечистой силой, мыслилась рябина . Эту связь, отчасти вредоносную, человек был способен использовать и себе во благо. Рябина – дерево ведьм: обернувшись в птиц, они могут сидеть на ее ветвях. Согласно многочисленным поверьям, ведьмы превращаются в птиц и собак, перекинувшись через куст рябины. На Русском Севере лешего именовали «рябинником», и, по принципу «часть нейтрализует целое», именно рябина от него защищала: ее специально высаживали у домов, чтобы леший не имел власти над живущими там людьми и скотиной.

К рябине прибегали и как к средству магического исцеления, уже известному нам по культу дуба. Высокую и прямую рябину расщепляли, чтобы пролезть сквозь нее; но гораздо больше для этого подходил рябиновый куст – больному следовало протиснуться между его стволами.

Наконец, рябина могла служить важнейшей из магических защит: ею обвешивали дом, вернувшись с кладбища. Народная культура пропитана сильнейшим страхом – боязнью, что умерший потянет за собой живых, а потому все погребальные и поминальные ритуалы направлены на противостояние этому. Ветви рябины не позволяли мертвецу вернуться в его жилище.

Глава 2. Поверья о божествах и духах

Центр и периферия, благо и беда

Язычник ощущает весь мир живым, и иногда эта жизнь проявляется посредством персонализации (например, непонятный стук в жилище – это озорует домовой), а иногда оживляется сам материальный объект (скажем, кусок хлеба). С точки зрения истории религий второй тип мировоззрения – более архаичный, однако и он частично дожил до ХХ века.

Мы рассмотрим эти поверья в несколько непривычном порядке. Традиционно в книгах по мифологии их излагают по принципу «от центра (дома) к периферии (миру мертвых)», а мы пойдем от блага к беде. Как мы уже видели на примере животных и растений, один и тот же образ в мифологии может восприниматься и как благой, и как вредоносный. Это объясняется тем, что мифология – не «мышление», а сложная система эмоциональных переживаний, и чем ярче какой-то образ, тем больший всплеск эмоций он вызывает – восторг и испуг одновременно. Это сочетание противоположностей (в науке его называют амбивалентностью) принципиально отличает язычество от мировых религий, в которых существуют бескомпромиссные Добро и Зло (и любая вещь, отмеченная дьяволом, будет плоха независимо от ее объективных качеств и пользы). В язычестве же абсолютное большинство объектов, персонажей, предметов веры не плохи и не хороши, они обладают сразу всеми свойствами.

Языческий мир состоит из «центра» и «периферии». То, что связано с центром, – максимально благое, это очевидно. Но какова периферия? Если мы посмотрим сказки, то именно в тридесятом царстве (том, что находится за «три умножить на десять» земель) таятся магические предметы и неисчислимые богатства. Так что нельзя утверждать, будто периферия «плоха». Нет, она в чем-то лучше (и порой значительно лучше) центра, но она опасна, она страшит, и взаимодействие с ней может легко погубить…

Однако понятия «центра» и «периферии» – не только линейные. Они еще и возрастные. Центр применительно к человеческой жизни означает человека взрослого, состоящего в браке и имеющего детей. Те, кто еще не стал отцом и матерью, – это как бы «недолюди», и чем они моложе, тем ближе к «тому свету». Наиболее близок к периферии, как легко понять, ребенок во чреве матери, поэтому большинство народов относятся к беременной женщине негативно: она «нечиста», ее жизнь окружена множеством запретов. Младенец и ребенок принадлежат скорее к «тому», чем к «этому» миру, и недаром матери часто сетуют: «Когда ж ты у меня наконец человеком станешь?» Но и старость приближает к иному миру. С появлением первых внуков мужчина и женщина делают первый шаг «туда», они постепенно лишаются ряда человеческих качеств и обретают иномирные, сверхъестественные черты. Любая старуха воспринимается как потенциальная ведьма (и, по опыту фольклорных экспедиций, пожилые более активны в магической и ритуальной практиках, притом что в молодости и зрелости они их, хотя и знали, не использовали).

Однако самая периферийная область самой дальней периферии – это мир мертвых, и потому мы можем сказать, что в традиционном обществе каждый человек одновременно более или менее жив и более или менее мертв. И как мы увидим в дальнейшем, мертвецы тоже бывают разные – благие и вредоносные, причем во вредоносного мертвеца может превратиться добрый человек (трагических обстоятельств, к этому приводящих, мы коснемся в свое время); что самое ужасное, вредить он станет вне зависимости от своей воли и особенностей, которыми обладал при жизни. «Праведников» и «грешников» в язычестве нет, моральные качества человека никак не влияют ни на его место в обществе живых, ни на его посмертную судьбу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: