Александра Баркова - Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы

- Название:Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент МИФ без БК

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:9785001950431

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Баркова - Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы краткое содержание

Древние славяне, в отличие от греков, египтян, кельтов и многих других народов, не оставили после себя мифологического эпоса. В результате мы не так уж много доподлинно знаем об их мифологии, и пробелы в знаниях стремительно заполняются домыслами и заблуждениями. Автор этой книги Александра Баркова рассказывает, что нам в действительности известно о славянском язычестве, развеивает популярные мифы и показывает, насколько интересными и удивительными были представления наших предков об окружающем мире, жизни и смерти.

Книга содержит около 100 иллюстраций.

Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Славянская традиция общения с умершими лучше всего сохранилась в белорусском Полесье – там их называли дедами (независимо от пола и возраста). Так же именовался семейный ритуал, на который собирались все живые и мертвые: куда бы человек ни уезжал по делам, он непременно должен был вернуться к «дедам». Обряд начинался с того, что хозяин перечислял по именам всех умерших в этом доме, но присутствующими считались не только они, а все предки до одного. На стол выставлялась праздничная еда, и домочадцы какое-то время стояли вокруг в молчании, ожидая, пока поедят «душеньки» – то есть души покойных.

О молчании следует сказать особо. В мифах о происхождении мироздания иногда подчеркивается, что мир до сотворения был не только темным и лишенным суши, но и беззвучным. Акт творения в некоторых мифологиях – это первое слово (об этом христианское «в начале было Слово»; есть схожие примеры и в Центральной Америке, и в Древнем Египте) или первый звук (индуизм, образ танцующего Шивы, который в одной из рук держит барабанчик, издавший первый звук во вселенной).

Мир мертвых – мир тишины, и при любых взаимодействиях с покойными следует или хранить молчание, или говорить очень тихо. Вспомним и минуту молчания в память о погибших на войне, которая вошла в европейскую культуру с 1919 года. Или новобрачных у памятников погибшим в Великой Отечественной (обычай, стихийно возникший в народе в первые послевоенные годы как форма участия павших отцов в свадьбах своих детей; это самый поздний всплеск культа мертвых). Крестьянка, в молчании сажавшая хлеб в печь, фактически ритуально обращалась к покойным за помощью. Молчание у гроба, молчание у могил… молчание можно назвать речью мертвых и разговором с мертвыми.

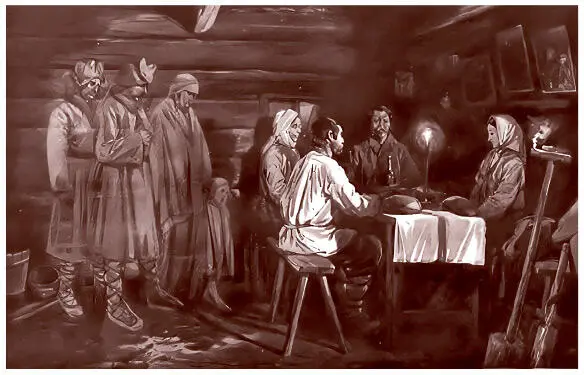

Поминальный ужин у белорусов (призывание дедов). Рисунок Станислава Багеньского, 1904 г. Багеньский С. Ставры – гам! Дзязы, прадзяды, прыходзьце к нам! / Tygodnik illustrowany – 1904, № 44(2348). – Str. 839

Но вернемся к ритуалу «дедов». Угощать «душеньки» могли не только паром от пищи, но и ею самой. Для этого часть пищи клали в специальную миску (а потом выносили под деревья) или на окно; бывало, ложки с едой опускали в миску и какое-то время ждали, чтобы души поели. Иногда после трапезы еду и посуду не убирали со стола, а оставляли на ночь – угощая покойных.

Важная особенность поведения за столом во время «дедов» – запрет на пользование ножом. Объяснения типа «чтобы не порезать “душеньки”» – несомненно поздние, а суть этого правила снова уводит нас к мифам творения. Мир до бытия мыслится как слиянный, нерасчлененный, в нем не существует границ (вспомним древнеиндийский образ матери богов Адити, чье имя означает «безграничность»), а акт творения – это как раз появление границ (так, в средиземноморском мифе ножом или серпом отрезали небо от земли). Именно поэтому при общении с миром мертвых запрещено резать и рубить; если же необходимо что-то разделить, следует ломать.

На протяжении всего ритуала могли быть открыты двери дома, печная заслонка (о связи печи и покойных скажем чуть позже), ворота кладбища. Этот день как день контакта с потусторонним миром полностью исключался из обычной человеческой жизни: в него категорически запрещалось работать, делать что-либо по дому (кроме приготовления пищи), особо строгий запрет налагался на все виды женских рукоделий. Также не дозволялась сексуальная близость супругов в ночи до и после «дедов»: родившийся из-за нарушения табу ребенок будет немым или уродливым, то есть имеющим черты мира мертвых (о молчании уже сказано, а представление о том, что прямое в мире живых искривляется в мире мертвых, отражено в поговорке «горбатого могила исправит», которая в современной культуре носит ироническую окраску, а в традиционной понималась буквально).

«Деды» отмечались как минимум трижды в году: Масленые (в субботу Масленицы), Троицкие (в Духов день, субботу перед Троицей), осенние (в субботу перед днем Кузьмы и Демьяна, 1 ноября); также «деды» могли совпадать с Радуницей (днем поминовения на вторую неделю после Пасхи; Радуница, в отличие от «дедов», проходила на кладбище, куда приносили угощение покойным, часть съедали сами, часть оставляли). Чем глубже в прошлое уходил этот обряд, тем активнее говорилось о том, как наказывают покойные тех, кто его не отмечает: «один раз не отметишь – и уже у тебя скотина издохла»; могли людей постичь болезни и другие несчастья.

Представление о том, что в случае опасности предок всегда окажется рядом и спасет, осталось в выражении «чур меня!», где «чур» – корень, сохранившийся в книжном слове «пращур» (то есть «далекий предок»). Этимология слова «чур» возводит его к уже встречавшемуся нам древнерусскому «кур» (петух). Что же их связывает? Если мы посмотрим на дошедшие до нас новгородские изображения домашних божеств XII–XIII веков, то увидим, что они представляют собой палку или столбик с выточенной на конце головой. Этот тип изображений, в свою очередь, соответствует греческим гермам – столбам, посвященным богу Гермесу, который изначально был богом мертвых и со своей свитой душ умерших находился в вечном движении, подобно европейской Дикой охоте. Герма – это столб, на вершине которого располагалась голова бога в дорожной остроконечной шапке, а внизу изображался фаллос. Вся герма в целом, несомненно, фаллический символ. Гермы устанавливались на перекрестках дорог, перед опасными перевалами, то есть там, где путешественнику требовались удача и божественная защита. Как это связано с фаллической символикой гермы? Очевидно, принцип действия тот же, что и у современного сквернословия: изображение или упоминание половых органов вызывает резкий всплеск гормонов, который придает сил. Ту же функцию выполняет и возглас «чур меня!». Петух, как мы помним, – это символ мужской эротики, и потому кажется обоснованным мнение, что «куром» называли фаллос (именно так нам, еще студентам, объяснял на лекциях профессор Н. И. Толстой). В таком случае перед нами – индоевропейский узел представлений о фаллической символике предков (и бога мертвых). Обратим внимание: и предок, помогающий по призыву «чур меня!», и мертвецы в свите Гермеса-Психопомпа (Предводителя душ) находятся в человеческом мире, а не в потустороннем, – это серьезный аргумент в поддержку привлечения образа Гермеса для понимания славянской мифологии.

Печь

Мы уже видели, что контакт живых и покойных регулярно осуществляется через печь . Она осознается одновременно и как центр дома (которым и является физически, что отражено в выражении «танцевать от печки» – то есть начать с главного), и как граница с миром смерти, причем в этой роли она связана не только с умершими, но и с новорожденными. Такая символика печи совпадает с общемировой символикой очага, с представлением о том, что зародыши детей попадают с небес в очаг и уже его хозяйка помещает их в лоно женщины, а также с тем, что дух умершего выходит через отверстие над очагом, равно как и злой дух способен проникнуть через него же. Читая, например, «Ночь перед Рождеством» Гоголя, где ведьма вылетает из хаты через трубу, или легенды о том, как черт проникает в дом через трубу, мы видим, безусловно, упоминания еще тех жилищ, которые имели прямой дымоход или не имели его вовсе; они крайне архаичны и восходят к той эпохе, когда собственно печей у славян еще не было (таковы очаги и первые печи пеньковской культуры, VI–VIII вв.). Представлений о том, что душа приходит в дом через огонь очага, у славян не сохранилось, зато есть их многочисленные отголоски, из которых особенно выразителен обряд «перепекания» ребенка. Младенца или символически помещали в печь на хлебной лопате, или реально один или три раза всовывали на лопате в печь, в которой только что испекли хлебы. Практически везде это делалось, если младенец был болен, но в некоторых местностях «перепекали» абсолютно всех детей. Изначальный смысл этого обычая – появление ребенка из печи (как и появление хлеба), а объяснение, что в печи сгорает болезнь, более позднее. Бытовали и другие обычаи, связывающие младенца с печью: в подпечье прятали перерезанную пуповину, первые волосы детей, молочные зубы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: