Александра Баркова - Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы

- Название:Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент МИФ без БК

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:9785001950431

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Баркова - Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы краткое содержание

Древние славяне, в отличие от греков, египтян, кельтов и многих других народов, не оставили после себя мифологического эпоса. В результате мы не так уж много доподлинно знаем об их мифологии, и пробелы в знаниях стремительно заполняются домыслами и заблуждениями. Автор этой книги Александра Баркова рассказывает, что нам в действительности известно о славянском язычестве, развеивает популярные мифы и показывает, насколько интересными и удивительными были представления наших предков об окружающем мире, жизни и смерти.

Книга содержит около 100 иллюстраций.

Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Можно представить, насколько же «нечиста» была баня, в которой обнажались (и поэтому перед тем, как туда идти, снимали крест, а в языческое время – все обереги). Баня являлась и местом родов. Как уже говорилось в начале этой главы, новорожденный воспринимался пришедшим из мира мертвых, а чрезвычайно высокий риск смерти при родах как матери, так и младенца усиливал это отношение. О беременной сложилась поговорка: «С брюхом ходить – смерть на вороту носить».

Помимо всех ритуальных и символических аспектов, связанных с баней, мыться в ней было просто очень тяжело. От горячего и сырого воздуха (во второй и особенно в третий пар) с человеком легко мог случиться сосудистый приступ, что персонифицировалось в образе не только банника, но и обдерихи (она возникала как раз с третьим паром, когда баня еще не начала выстывать, но воздух уже невыносимо влажен).

Итак, банник воплощает все страхи и опасности, сопряженные как с обычным мытьем, так и с родами. Не удивляет поверье, согласно которому в бане нет банника до тех пор, пока там не произойдут первые роды.

Этот дух только деструктивен, и ритуальные действия, обращенные к нему, подразумевают нулевой результат в случае удачи (и негативный при неудаче).

Банника представляли в виде голого лохматого старика, покрытого листьями от веников, реже – в виде животного (кошки, собаки, зайца). Рассерженный банник порой напускает угару (в черной бане), брызгается кипятком, кидается камнями очага; в быличках рассказывают о задушенных людях или о том, что банник, приняв человечий облик, зазывает человека париться и сдирает с него кожу. Оставленного в бане без присмотра ребенка банник способен подменить, причем подменыш будет пузатым и большеголовым, немым, не умеющим ходить, а через несколько лет умрет или превратится в головешку. Чтобы избежать всех этих ужасов, после того как все вымоются, баннику обязательно оставляли чистую воду, мыло и веник.

Баня – место гаданий, причем именно потому, что это страшное место (недаром пушкинская Татьяна боится идти туда гадать). Гадание, как и любая мудрость, – порождение мира смерти; кроме того, при традиционном народном гадании примерно одно пророчество из десяти сулило погибель в ближайшем году – и это приблизительно соответствовало реальной ситуации со смертностью. Таков круг поверий, связанных с баней и банником.

Важно понимать, что банник, при всей своей ужасности, предсказуем. Правила поведения с ним четко регламентированы, и если их не нарушать, то все страшные истории о том, как он задушил человека угаром, останутся лишь историями. Так же и с гаданием: оно может принести весть о болезни или смерти, но оно не творит беды, а лишь предупреждает о неминуемом.

Те же, о ком пойдет речь далее, ведут себя более стихийно и хаотично.

Духи и персонажи внешнего мира

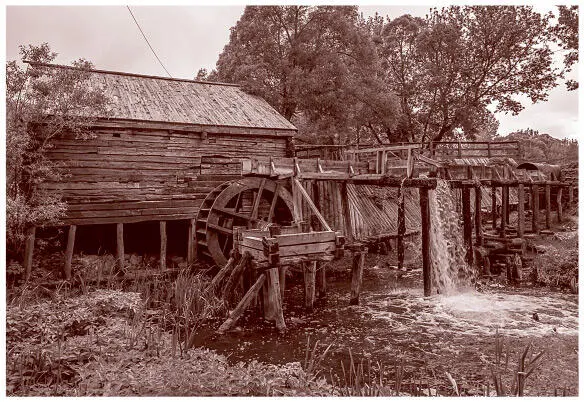

Мы покидаем пределы крестьянской усадьбы и отправляемся в одно из самых опасных мест в округе – на мельницу. Там нас ждут два персонажа, один из которых – человек, а другой – нет, и сложно сказать, кто из них хуже. Это мельник и водяной .

Мельницы ставились на ручьях и речках так, чтобы колесо крутилось максимально сильно, а потому они часто оказывались вдали от деревни. Уже одно это демонизировало реального мельника. А кровавые жертвы, которые он приносил водяному, в легендах превращались в нечто совершенно кошмарное.

Водяная мельница в Курской области. Конец XIX – начало XX в. Shutterstock / Vladimir Mulder

Помимо отдаленности (мельница стояла фактически на границе «своего» и «чужого» мира) демонизации мельника способствовала его связь со стихией воды, и поэтому мельник с ветряной мельницы практически не мифологизировался. Как уже было сказано, вода символизирует скорее смерть (и мир до бытия); чтобы по-настоящему понять смысл и происхождение таких представлений, горожанин может пару часов пройтись под осенним дождем без зонта… или вообразить подобную прогулку, потому что ее смертельный исход не исключен даже при современной медицине.

Водяной был персонификацией Нижнего мира, стихии смерти. Это не та смерть, которую несут в себе предки-деды, они умерли в свой срок, похоронены и помогают живым, находясь в круговороте «смерть и возрождение». Смерть, воплощенная в водяном, – это утопленники, чья жизнь прервалась «до срока», у них нет могил, а если и есть, то их всё равно воспринимают как нечисть и их захоронения порой вскрывают (о чем пойдет речь далее). Водяной, его омут, его жертвы придерживаются принципа «смерть и смерть»: человек погибает, становится упырем и начинает губить других.

Такому грозному существу нельзя не приносить жертв, и жертвы эти должны быть особого рода – полные. Как уже говорилось, жертва – это еда, которую вкушают совместно люди и сверхъестественные существа, тем самым устанавливая или обновляя свою связь. Совершенно очевидно, что жертвы водяному и ему подобным персонажам преследуют прямо противоположные цели: чтобы связь не установилась, чтобы силы смерти не дотянулись ни до кого из живых и не повлекли вслед за ним прочих. Именно поэтому жертва силам смерти не разделялась между людьми и представителями иного мира, а полностью доставалась силам Нижнего мира.

Реальными жертвами водяному были черные петухи: им отрубали голову и кидали в омут и ее, и тело. В исключительных случаях жертвовали черную свинью. Жертву требовалось принести перед тем, как строить мельницу, а затем раз в год.

Прорисовка фрагмента лобовой доски крестьянской избы. «Водяной». Вторая половина XIX века. Поволжье. Прорисовка Алены Шуваловой

Более скромные жертвы совершались чаще: мельник лил в воду водку, перед наступлением холодов обязательно кидал под колесо мельницы кусок сала. Сборники легенд полны историями о том, как мельник заманивает к себе случайных путников и толкает их в омут или под колесо мельницы, чтобы водяной получил самую дорогую жертву. Так мельник выкупает у водяного собственную жизнь. Реальность тоже была кровавой, хотя, конечно, не настолько: под порогом мельницы при ее строительстве живьем закапывали черного петуха.

Черный цвет всех животных, которых держали на мельнице, – непременная черта быта. Этот цвет нравился водяному и, разумеется, не вызывал в жителях деревни симпатии к мельнику. Самые страшные истории о мельнике утверждают, что он не топит людей, а убивает их, мясо кидает водяному, кости же перемалывает в муку. На этом фоне почти безобидными выглядят повествования о заброшенных мельницах, где поселился черт: он готов смолоть муку бесплатно, но она оказывается перемешанной с песком.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: