Александра Баркова - Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы

- Название:Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент МИФ без БК

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:9785001950431

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Баркова - Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы краткое содержание

Древние славяне, в отличие от греков, египтян, кельтов и многих других народов, не оставили после себя мифологического эпоса. В результате мы не так уж много доподлинно знаем об их мифологии, и пробелы в знаниях стремительно заполняются домыслами и заблуждениями. Автор этой книги Александра Баркова рассказывает, что нам в действительности известно о славянском язычестве, развеивает популярные мифы и показывает, насколько интересными и удивительными были представления наших предков об окружающем мире, жизни и смерти.

Книга содержит около 100 иллюстраций.

Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сиренка на гербе Варшавы. Wikimedia Commons / Poznaniak.

Русалки относятся к категории самой страшной нежити – неупокоенным мертвецам, то есть людям, не изжившим свой срок. Это не только и не столько девушки-утопленницы, сколько любые девушки (а иногда и юноши), умершие до брака. Погибшие дети также могли «уходить в русалки». Если девушка была просватана, но умирала до свадьбы, то ее непременно причисляли к русалкам.

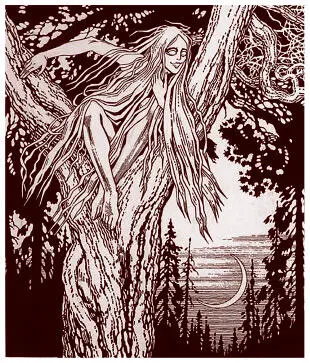

Традиционное представление об облике русалки на иллюстрации И. Билибина. 1934 г. Иллюстрация И. Я. Билибина для издания: Mythologie Générale. Librairie Larousse. 1935.

Этим и определяется внешний вид русалки: девушка в белой (свадебной) рубахе, в венке, символизирующем ее девичество, и с распущенными волосами. В некоторых областях девушек именно так и хоронили. Однако свадебная рубаха обычно покрыта богатой вышивкой, а эти узоры являются защитными и опасны для нежити (в том числе и русалок). Именно поэтому более широко распространена идея о том, что рубаха русалки – просто белая (в мировой мифологии с древнейших времен это цвет невидимости) и, разумеется, не подпоясанная (поскольку пояс – символ границы, отделяющей человеческий мир от потустороннего).

Волосы у русалки непременно распущенные – это ее главный признак. В литературной традиции они зеленые, но в народной это не так: сам факт распущенных женских волос настолько античеловечен, что цвет уже неважен. Народная традиция крайне строга к женским волосам (см. выше, где речь шла о домовом): это вместилище магической силы женщины, которая не имеет права выпускать эту силу никогда, разве что в момент катастрофы типа эпидемии (см. выше рассказ об опахивании деревни как средстве борьбы с бедой). Правом на распущенные волосы обладали лишь маленькие девочки (напомним, такой ребенок считался еще «не ставшим человеком»). Девушка носила косу, перед свадьбой ее расплетали на две, укладывали на голове венцом – и прятали под убором замужней женщины. Даже в конце ХХ века девушка не имела права пройтись по русской деревне с распущенными длинными волосами – это вызывало яростный гнев всех жителей, ее называли ведьмой, вкладывая в это слово не мифологический, а ругательный смысл.

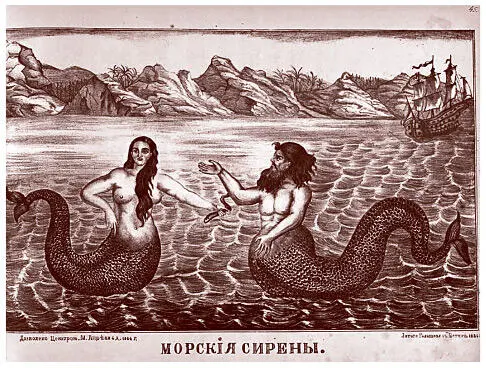

Морские сирены. Лубок. 1866 г. © New York Public Library

В более редких случаях русалки представляются обычной женской нечистью: косматыми старухами, горбатыми и страшными, с каменными или железными грудями, – такая русалка могла убить своей «железной титькой».

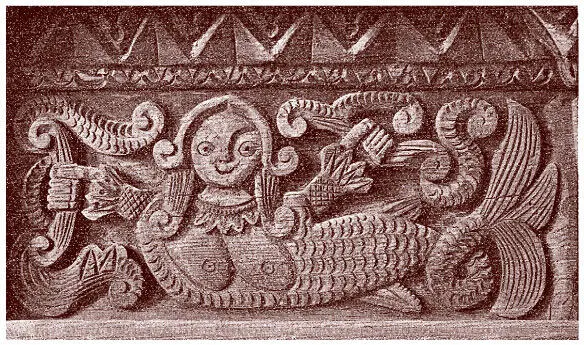

«Русалка» – название этого духа у восточных славян, на Украине их зовут мавками, а на Балканах – вилами (самовилами, самодивами). О вилах уже шла речь в связи с лебедью – образ девы с крыльями широко распространен среди южных славян. Тем же словом в древнерусских текстах эпохи двоеверия именуют древнегреческих сирен (то есть полуптиц-полуженщин): «Яже и сирины наричутся, рекше вилы…» («Они называются сирены, иначе говоря, вилы»). Б. А. Рыбаков в книге «Язычество Древней Руси» предполагает, что именно их изображали на колтах, надеваемых княгиней или боярыней на языческие празднества. Вилы неоднократно упоминаются в поучениях против язычества:

«Тем же богам требу кладуть и творять и словеньскый язык: вилам и Мокошьи – Диве, Перуну, Хорсу…» («Тем же богам поклоняется и славянский народ: вилам и Мокоши-Диве, Перуну, Хорсу…». «Слово об идолах»), «…верують в Перуна и Хорса и в Мокошь и в Симарьгла и в вилы, их же числом 30 сестрениць. Глаголють бо невегласи то все мнять богинями и тако покладывають им требы и кур им режуть» («…веруют в Перуна и Хорса, и в Мокошь, и в Симаргла, и в вил, их же насчитывается 30 сестер. Ибо несведующие считают их богинями и поэтому поклоняются им и кур им режут». «Слово некоего христолюбца»).

Никаких русалок в этих текстах нет, но именно в этот период (XII – начало XIII века) осуждается обычай «плясати в русалиеъх», то есть плясать на празднике Русалий.

От названия древнерусского праздника Русалии и произошло современное слово «русалка», вытеснив общеславянское слово «вила». Что же происходило на Русалиях? Что это были за пляски? И почему упоминание вил могло появиться даже раньше имен Перуна и Хорса, великих богов?

Слово «русалии» восходит к латинскому rosalia, то есть «роза». Праздник роз справлялся в середине лета (примерно тогда же, когда у восточных славян отмечалась Русальная неделя, традиция которой дожила до ХХ века) и был посвящен поминовению всех безвременно умерших, на чьи могилы приносили розы. Как видим, символика «розалий» полностью соответствует представлениям о том, кто становится русалками. Более того, обычай класть цветы на могилы может быть сильно эстетизированным отголоском обращения с «заложными покойниками», о котором поговорим далее. Сложно сказать, каким путем латинский термин «розалии» попал к славянам, но именно ему обязана своим названием эта особая категория неупокоенных мертвецов – умерших в детстве и юности.

Мотив сирены на очелье резного оконного наличника. Средневоложский край. Воронов В. Крестьянское искусство. М.: Государственное издательство. 1924.

Главная опасность, исходящая ото всех, кто умер до срока, заключалась в том, что они впоследствии приходили «доживать свой век», вытягивая силы из живых. Именно поэтому необходимо было совершать обряды, изгоняющие такого мертвеца из человеческого мира. Неудивительно, что главный восточнославянский обряд, связанный с русалками, – это «проводы русалки»: девушку наряжали «русалкой» (надевали на нее венок, или много венков, или всю обвешивали зеленью), величали, а в финале выводили за пределы села, на кладбище, к реке, где обрывали с нее всю зелень, бросали эту зелень в воду, в костер, за ограду кладбища и потом разбегались врассыпную, чтобы «русалка» не могла их поймать.

Совершенно иначе выглядели Русалии у южных славян. Там это не летний праздник, а зимний, святочный, причем не женский, а мужской: группа мужчин на протяжении всех святок жила вне семьи, они не крестились и не молились, хранили молчание (то есть вели себя как нелюдь), ходили по дворам, где эту русальную дружину встречали с великим почетом, и исполняли обрядовые танцы вокруг больных людей (или вокруг здоровых, чтобы те не заболели); танцы эти сопровождались множеством прыжков, которыми танцующие доводили себя до неистовства. Таковыми ли были те «плясати в русалиеъх», которые осуждал древнерусский книжник? В балканском обряде слились два: Русалии – как время общения с безвременно умершими, и Святки – как период, когда живые перевоплощались в своих предков (вспомним, что Геродот писал о предках славян неврах: мол, каждый мужчина у них на несколько дней в году превращался в волка). Мотив изгнания русалок, заточения их в мире мертвых обрел на Балканах дополнительное содержание: они забирали с собой все болезни. Разумеется, если бы кто-то из русальной дружины повел себя как живой человек (поздоровался или перекрестился), то все собранные в ходе обряда болезни перешли бы на него.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: