Александра Баркова - Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы

- Название:Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент МИФ без БК

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:9785001950431

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Баркова - Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы краткое содержание

Древние славяне, в отличие от греков, египтян, кельтов и многих других народов, не оставили после себя мифологического эпоса. В результате мы не так уж много доподлинно знаем об их мифологии, и пробелы в знаниях стремительно заполняются домыслами и заблуждениями. Автор этой книги Александра Баркова рассказывает, что нам в действительности известно о славянском язычестве, развеивает популярные мифы и показывает, насколько интересными и удивительными были представления наших предков об окружающем мире, жизни и смерти.

Книга содержит около 100 иллюстраций.

Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Согласно другим верованиям, природные бедствия происходят, когда матушка-земля гневается из-за погребения самоубийц и погибших до срока. Труп самоубийцы нельзя было хоронить, его относили в отдаленное место и закладывали ветками (отсюда и название «заложенные покойники»). В некоторых случаях обустраивались специальные участки, на которые относили тела самоубийц и погибших прежде времени. Там сооружался глухой круговой забор, через который тело перебрасывали, оставляя его непогребенным. Подобные огражденные территории для трупов называли «гноищем».

В русских былинах есть примечательный сюжет, восходящий, вероятно, еще ко временам германо-славянской культурной общности. Это история женитьбы Святогора. Ему предсказывают, что его суженая лежит в гноище, покрытая корой. Святогор, желая переломить судьбу, едет туда, входит в гноище, рассекает на женщине кору и, думая, что убил ее, уходит. Однако она оказывается лишь ранена и, очнувшись благодаря удару меча Святогора, выходит в мир и принимается за поиски освободителя. История заканчивается ее встречей со Святогором и их браком.

В знаменитом скандинавском сборнике мифов «Старшая Эдда» в песне «Речи Сигрдривы» мы находим поразительно похожий сюжет. Герой Сигурд «увидел ограду из щитов и в ограде – знамя. Сигурд вошел в огражденное место и увидел, что там лежит и спит человек в доспехах. Сигурд сначала снял шлем с его головы, и тут он увидел, что это женщина. Кольчуга сидела на ней крепко, словно приросла к телу. Тогда он рассек кольчугу от ворота вниз и еще поперек, по обоим рукавам. Затем он снял с нее кольчугу, и женщина проснулась, села, увидела Сигурда…» Скандинавский текст сохраняет и образ ограды, и мотив рассечения коры, и магический сон героини, но теряет этнографичность, которую сохраняет былина.

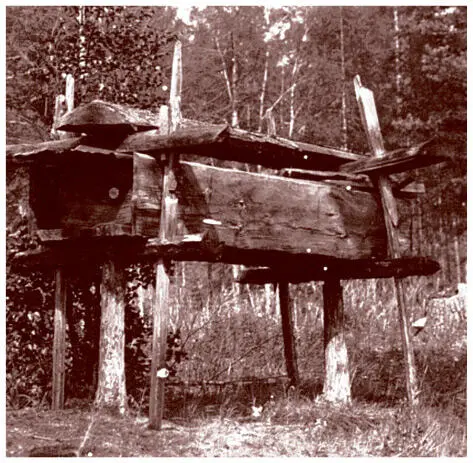

Сайба (воздушное погребение). Забайкальская область. 1912 г. Фотография К. Доннера из этнографической экспедиции 1912 г. Национальный музей Финляндии.

Из сходства этих сюжетов следует, что обычай оставлять тела каких-то особых мертвецов непогребенными уходит в I тыс. до н. э. (или глубже), причем раскопки в Сихендже (в Восточной Англии) позволяют причислить этих мертвецов к высокому социальному слою. Сихендж – археологический памятник II тыс. до н. э., он представляет собой ограду из нескольких десятков столбов и расположенный между ними перевернутый пень, на котором оставляли трупы. Перед нами, несомненно, наиболее древняя форма того же обычая: когда-то это был способ «воздушного погребения» знатных людей и или выдающихся жрецов, а спустя века славяне стали так же обращаться с телами самоубийц. Как такое может быть? Что есть общее у великого человека и худшего из мертвецов?

Ответ на этот вопрос дает анализ «воздушного погребения», практикуемого коренными народами Сибири, живущими в тайге. Там таким образом хоронят шаманов. А шаман – существо совершенно особой природы. После смерти духи обычных людей уходят в страну мертвых и сливаются с сонмом предков, духи погибших «неправильной» смертью становятся вампирами, и шаманам приходится их уничтожать, а дух самого шамана остается в мире живых – ему предстоит наделить мощью потомка и сделать шаманом его. Благодаря «воздушному погребению» мертвый шаман может влиять на дела живых (при соблюдении ими ритуалов – благотворно, при нарушении – негативно).

Итак, «воздушное погребение» не позволяет духу уйти в страну мертвых. Применительно к вождям это тем более очевидно, поскольку культ вождей подразумевает, что умершие правители становятся духами-охранителями – то есть опять-таки не покидают мир живых. Но ведь и духи самоубийц и умерших тоже не покидают мир живых до срока! Значит, перед нами – слияние представлений о двух категориях духов, не покидающих мир живых. Былина о Святогоре – единственное свидетельство того, что у славян (или предков славян) открытое трупоположение могло применяться к выдающимся личностям; этот ритуал ушел из практики в доисторический период, а принципы «воздушного погребения» оказались перенесены на самоубийц.

Основная опасность, исходящая от самоубийцы, состояла в том, что его неприкаянный дух тянул жизненные силы из тех людей, с которыми этот человек был связан при жизни, прежде всего – из того, кто довел его до самоубийства (этот человек был обречен на мучительную смерть), а затем – из остальных родственников. Если самоубийцу всё же хоронили, то ни в коем случае не на кладбище, при этом мертвецу связывали ноги («чтобы не ходил»), на горло клали серп, а грудь его протыкали осиновым колом. В этом просматривается более архаичное отношение к самоубийцам: не как к неупокоенному духу, но как к бродящему трупу. Такой труп называли упырем (польское слово «вампир» восходит к тому же праславянскому корню). Свидетельство о том, что славяне некогда «клали требы», то есть приносили жертвы «упырям и берегиням», встречается в различных древнерусских текстах, причем упыри и берегини всегда упоминаются вместе – видимо, как антитеза. В тех же перечнях говорится о почитании огня, камней, рек, родников, а также «младенце мертвы» – то есть мертвых детей. Иными словами, перечни духов, в которые входит пара «упырь и берегиня», приводят различные типы умерших до срока и духов местности. В этом контексте очень убедительной кажется гипотеза о том, что слово «берегиня» изначально читалось как «пр е гыня», то есть холм, поросший лесом, и фактически означало духа священной рощи. Затем же, с забвением значения, стало чисто книжным термином, практически первым (еще древнерусским!) образчиком кабинетной мифологии – выдумывания учеными мифологических образов на основе ложно понятых слов. Как мы видели, русалки (ни те, что умерли до брака, ни те, что девоптицы) никого не берегли; напротив, все образы русалок-берегинь – порождение фантазии авторов XVIII–XXI веков.

В чем же заключались требы упырям? Ответ на этот вопрос дает нам термин «заложные покойники»: непогребенный труп заваливали ветками, а если он был похоронен, то идущие мимо этой могилы непременно клали на нее ветку или хотя бы ком земли. Смягченный вариант этого ритуала – возложение цветов на могилы умерших детей в римские Розалии, откуда, как мы помним, и произошли наши Русалии. Иными словами, современный обычай возложения цветов на могилы (особенно погибших до срока) – это отголоски древнего ритуала, не позволяющего неупокоенным мертвецам нападать на живых.

Христианская церковь всеми силами боролась против обычая не хоронить «заложных покойников», и в итоге компромиссом между двумя религиями стал Семик – четверг на седьмой неделе после Пасхи. В этот день хоронили в общей могиле всех, кто до того лежал забросанный ветками, – хоронили с молитвами и отпеванием. Также в этот день крестьяне поминали всех родственников, умерших до срока, начиная с младенцев. Церковь пыталась бороться и с обычаем выкапывать труп утопленника или самоубийцы в случае стихийных бедствий, но эта традиция лишь трансформировалась и дожила до конца ХХ века, в чем нас убедила история с трактором.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: