Александра Баркова - Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы

- Название:Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент МИФ без БК

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:9785001950431

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Баркова - Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы краткое содержание

Древние славяне, в отличие от греков, египтян, кельтов и многих других народов, не оставили после себя мифологического эпоса. В результате мы не так уж много доподлинно знаем об их мифологии, и пробелы в знаниях стремительно заполняются домыслами и заблуждениями. Автор этой книги Александра Баркова рассказывает, что нам в действительности известно о славянском язычестве, развеивает популярные мифы и показывает, насколько интересными и удивительными были представления наших предков об окружающем мире, жизни и смерти.

Книга содержит около 100 иллюстраций.

Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Заканчивая рассказ об этих жутких персонажах, необходимо упомянуть об облике и внешних проявлениях водяного. Представление его в виде высокого голого старика с длинной бородой (желательно зеленой) – больше из области художественного творчества; народные же былички говорят, что он может притвориться бревном, корягой и утянуть под воду человека, который к нему прикоснется; также водяной оборачивается животными – собакой, кошкой и другими, непременно черной масти. Наконец, водяной может вообще не иметь облика и проявлять себя лишь звуками: громким хохотом, хлопаньем в ладоши, визгом, плеском, кряканьем, блеяньем… Иногда это делается опять-таки для того, чтобы заманить людей в воду, иногда прямой цели не имеет, но любая встреча с водяным, как бы он ни выглядел, не сулит ничего доброго, даже если он и не пытался уничтожить человека.

Леший немного менее опасен, чем водяной, – все же он не так сильно стремится погубить человека. Зато вероятность стать жертвой лешего была велика, поскольку крестьяне ходили в лес регулярно, причем с самого раннего возраста (известны случаи, когда группу девочек, отправленных собирать ягоды, возглавляла шестилетка). Ягоды, грибы, орехи, а также охота – все это уводило крестьян далеко, очень далеко от дома, и риск заблудиться всегда оставался высоким. «Леший попутал!» – говорил крестьянин в таком случае. Чтобы спастись, следовало уподобиться лесному хозяину: запахнуть одежду справа налево или вывернуть ее наизнанку, поменять местами обувь.

Тот факт, что одежда у лешего запахнута налево, правый лапоть надет на левую ногу, а левый на правую, – прежде всего знак нечистой силы, связи всего левого с потусторонним и вредоносным (неспроста «левый» в современной речи означает «неправильный»). Но есть и более глубинный уровень. Леший – по сути божество плодородия у всего того, что и кто обитает в лесу, а в мировой мифологии если у божества плодородия правое и левое меняется местами (самый яркий пример – хеттский бог Телепину), это приводит к мору, ураганам и прочим катаклизмам, убивающим все живое. О гневе лешего, кстати, человек может узнать по внезапно налетевшему ветру. Таким образом, мы говорим об очень глубоких (возможно, восходящих к индоевропейской древности, возможно – универсальных) представлениях о том, что гнев божества плодородия связан с меной правого и левого и грозит гибелью людям.

Другое проявление гнева лешего – его смех и внезапные крики в лесу (как хохот водяного и шум домового).

В быличках леший предстает либо исполином выше деревьев, либо существом ниже травы; он может быть одет в шкуры, порой ему приписывают копыта или рога. В историях о том, как некто вывел из леса заблудившегося человека, в роли спасителя обычно выступает старичок в белой одежде, именуемый временами Николой Угодником, хотя изначально это, видимо, был леший в благой ипостаси.

Чтобы избежать гнева лешего, охотники оставляли первую добычу на пне в качестве жертвы. Оберегом от «лесного батюшки» служили обструганные липовые или рябиновые ветки (над лишенным коры деревом леший не имел власти) либо обычная соль, поскольку она отпугивает любую нелюдь.

Помимо лешего лес населяли и женские демонические существа – уже упомянутая кикимора болотная, персонификация трясины, а также лешачихи, которых представляли в виде женщин с огромными грудями, закинутыми за спину. О символике такой груди мы расскажем в связи с полудницей.

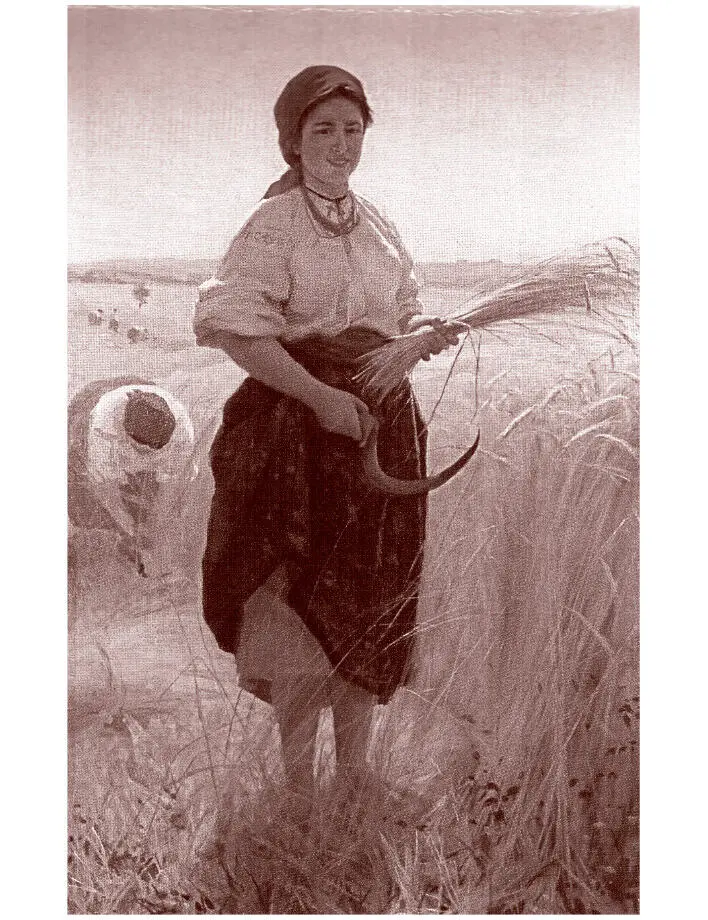

Жница. Картина Н. К. Пимоненко. 1889 г. Из коллекции Национального художественного музея Украины

Полевик и полудница – духи, обитающие на хлебных нивах. Прежде всего, они оба являются персонификацией солнечного удара, который способен сразить человека во время полевых работ. По этой причине они, хотя и имеют отношение к стихии хлеба, принадлежат к зловредным духам, а исходящая от них в период страды опасность подстерегает каждого крестьянина ежедневно. Если остальная нечисть наиболее активна ночью, особенно в полночь, то время максимальной силы этих духов – полдень, когда людям следует уйти в тень и передохнуть. Те же, кто продолжает работать несмотря на запрет, становятся жертвами полевых духов.

В некоторых местностях полевика называют «полевым домовым» и считают духом отчасти благим, заботящимся о посевах, оберегающим их от сглаза и порчи. В этом случае владения духа сокращаются до надела одной семьи, а на поле обитают множество полевиков, границы между которыми поддерживают межевики – то есть духи межи. Говорят, что межевик похож на старика с бородой из колосьев. Представления же о внешнем облике полевика сильно различаются в зависимости от того, обладает ли он благими чертами или лишь олицетворяет солнечный удар. Зловредный дух выглядит как маленький уродливый человечек; также он может явиться в виде быка, козла или другого животного. Благой полевик больше походит на домового. Несколько отличается от них полевик Русского Севера: он связан не столько с солнечным ударом, сколько с сильным ветром (а ветра там такие, что в июльскую жару могут понадобиться варежки, если налетит ледяной ветер сиверень). Именно подобные холодные ветра и высвистывает северный полевик.

Еще один дух, чей образ неразрывен с сильным ветром, – полевой черт, тело которого покрыто рыжей шерстью. Он рогат и хвостат, как и положено черту, своим длинным хвостом поднимает за собой пыль и носится по межам в ее клубах, напоминая огненную искру.

Полудница также бегает по меже, но ее бег другого рода. Полудница принадлежит к тем женским духам, кто воплощает плодородие. Как и у лешачихи, у полудницы исполинские груди, и во время бега она закидывает их на спину, – это символ ее власти над силами жизни (лешачиха так властвует над жизнью леса). Бег полудницы по полям придает колосу силу.

Если полевик бывает связан с конкретным наделом, то полудница – существо более стихийное, под ее опекой – поле в целом. Увидевшего бег полудницы ждет беда (собственно, солнечный удар и все его последствия).

От полудницы исходила еще одна угроза: она могла похитить младенца, оставленного жницей на меже. Опасность полудницы для детей выходила за пределы хлебного поля: запрещая детям ходить в огород, старшие говорили, что там их заберет полудница.

«Домовые, лешие, русалки» – так обычно воспринимает славянских духов современный горожанин. И хотя русалка входит в эту триаду, городское, литературное представление о ней имеет крайне мало общего с народным. Прежде всего, народная традиция решительно различает русалку и фараонку, то есть женщину с рыбьим хвостом. Фараонка, в отличие от русалки, не обладает никакой магической силой, никак не взаимодействует с людьми, это чисто легендарный персонаж, возникший из народного толкования книги Исход о том, что море поглотило народ фараонов. Русские крестьяне восприняли слово «фараонов» не как прилагательное, а как существительное во множественном числе, и так в фольклоре появились «фараоны» как название народа – мужчины с рыбьими хвостами и «фараонки» – рыбодевы. Возможно, сказалось и Смутное время (или более мирные контакты с Польшей) – ведь такая рыбодева «сиренка» изображена на гербе Варшавы. За пределами Русского Севера фараонок не знали, и никто не соотносил их с русалками до ХХ века и до распространения городской культуры. Русалки, о которых писал Пушкин (та, что у Лукоморья, и та, что в поэме), – не фараонки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: