Александра Баркова - Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы

- Название:Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент МИФ без БК

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:9785001950431

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Баркова - Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы краткое содержание

Древние славяне, в отличие от греков, египтян, кельтов и многих других народов, не оставили после себя мифологического эпоса. В результате мы не так уж много доподлинно знаем об их мифологии, и пробелы в знаниях стремительно заполняются домыслами и заблуждениями. Автор этой книги Александра Баркова рассказывает, что нам в действительности известно о славянском язычестве, развеивает популярные мифы и показывает, насколько интересными и удивительными были представления наших предков об окружающем мире, жизни и смерти.

Книга содержит около 100 иллюстраций.

Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Здесь нельзя не заметить, что почти в то же время (на треть века позже) этот художественный принцип – использование языческих образов в качестве стилистического приема – был провозглашен в другом знаменитом памятнике мировой мифологии, «Эдде» Снорри Стурлусона, которую мы называем «Младшей Эддой». По сути, Снорри кодифицировал то, что воплотил в своем произведении анонимный автор «Слова», написав свою «Поэтику» (предположительно, именно так переводится слово «Эдда») как руководство к созданию поэтических произведений с использованием языческих мотивов. «Слово о полку Игореве» и «Младшая Эдда» – это почти одновременно возникшие реализации одного и того же художественного метода, что прекрасно подтверждает: русичи сохранили много общего со своими далекими скандинавскими родичами!

Мы возвращаемся к изображениям мужского персонажа на колеснице, о котором говорили в начале этой книги, обсуждая культ коня. Ответа на вопрос, кто это, у нас по-прежнему нет. Это может быть как Хорс, так и Дажьбог, но, скорее, Хорс, ведь он связан с мотивом движения, в то время как в образе и Дажьбога в «Слове», и западнославянского Сварожича динамика отсутствует.

Академик Рыбаков в обоих томах «Язычества» очень подробно реконструирует образ Дажьбога, и у него выходит бог, приятный во всех отношениях, – податель тепла, света и жизненных благ. К сожалению, эти реконструкции не выдерживают критики. Из них стоит отметить одну: согласно Рыбакову, сюжет «Вознесение Александра Македонского» связан с образом Дажьбога. В основе этого устойчивого изобразительного мотива – эпизод из «Александрии»: в Индии великий полководец видит грифонов, приказывает запрячь их в колесницу, протягивает им мясо на двух копьях, они тянутся к мясу и взлетают. Этот сюжет мы обнаруживаем как в резьбе Дмитровского собора во Владимире, так и на одной из древнерусских диадем середины XII века. На диадеме он окружен растительным орнаментом, нанесенным на другие щитки, так что его языческая символика (или ее отголоски) не исключена. Сопоставление этого изображения с поясной привеской, где над двумя головами коней размещено лицо мужчины (несомненно, колесничего), подтверждает: языческий образ колесничего как бога-защитника существовал. В таком случае становится понятной актуальность в эпоху двоеверия сюжета «Вознесение Александра Македонского»: как церкви строились на месте капищ, а христианские праздники назначались на дни языческих действ, так и образ языческого бога-колесничего требовалось поглотить идентичным символом из греческой культуры.

Подчеркнем, что мы не знаем имени бога-колесничего; с большей вероятностью это был Хорс, а не Дажьбог.

Еще раз обратимся к цитате из Титмара о «страшном» Сварожиче:

Знамена их также никогда не выносятся оттуда, за исключением разве что военной необходимости; причем вынести их могут только пешие воины.

Относительно привески заметим, что ее подвешивали к поясу, то есть этот бог мыслился ушедшим в преисподнюю (о том, что в символике человеческого тела все, что ниже пояса, означало подземный мир, мы говорили в связи с Ящером). Это снова указывает на представления о Солнце, спускающемся на конях в Нижний мир, и опять же выводит нас на Хорса, а не на Дажьбога.

В изображении же Александра Македонского на диадеме не исключена двойная символика: родной образ бога-колесничего дополняется легендой об Александре.

И еще одно «возможно»: образ колесничего не только в поздней вышивке, но и в древней подвеске способен скорректировать утверждение, будто это только влияние греков. Поскольку имена Дажьбога и Хорса – иранского происхождения, мы можем допустить память о контактах с различными народами, занимавшими в древности Северное Причерноморье и более восточные территории.

Диадема «Вознесение Александра Македонского». Киев. XII в. Музей исторических драгоценностей Украины.

И последнее противопоставление Хорса и Дажьбога. В «Хронике» Иоанна Малалы фигурирует Гелиос, и при поиске славянского эквивалента ему логичнее было бы взять Хорса. Однако еще южнославянские переводчики, а затем и древнерусский используют имя Дажьбога. Почему? В греческом тексте этот «Солнце-царь» наказывает женщину, изменившую мужу: «Схватил ее, подверг пытке и послал водить ее по земле египетской на позор, а того прелюбодея обезглавил». Как видим, такой суд, справедливый и беспощадный, по мнению славян согласовывался с образом Дажьбога, а не Хорса.

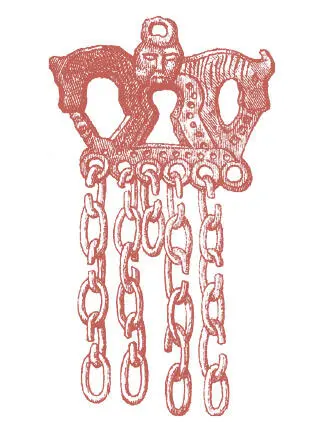

Поясная привеска с лицом мужчины над двумя головами коней. Прохоров В. А. Материалы по истории русских одежд и обстановки жизни народной. Выпуск 1-й. 1881 г.

Чем больше мы вчитываемся в тексты, тем более жестоким предстает Дажьбог-Сварожич.

Сварог

У нас остался нераскрытым образ Сварога. Единственный текст, в котором он фигурирует, – это процитированный выше перевод «Хроники» Малалы. Ссылаясь на скудность данных, некоторые ученые делают вывод о том, что такого бога вообще не было, имя же Сварог является искусственным, образованным от «Сварожич», где «Сварожич» – не отчество, а уменьшительная форма. Топоров и Иванов считают Сварога и Сварожича одним и тем же богом.

Поскольку мы не располагаем ничем, кроме вставок в переводе Малалы, то выпишем их. Вставки в цитате выделены.

…после потопа и после разделения языков начал царствовать… Феост, которого и Сварогом называли египтяне.Когда царствовал этот Феост в Египте, в годы правления его упали клещи с неба.

В греческом оригинале:

Этот же Гефест с помощью некоей тайной молитвы получил из воздуха щипцы.

Итак, первая существенная вставка: клещи не возникают из воздуха, а падают с неба.

…а кто впадет в прелюбодеяние, тех казнить повелевал. Поэтому и прозвали его бог Сварог. ‹…›если же кто преступит этот закон, да ввергнут его в печь огненную. Того ради прозвали его Сварогом.

Вторая существенная вставка: появляется мотив огненной печи и дважды подчеркивается, что имя Сварога связано с суровыми наказаниями.

Чтобы довершить эту «огненную» картину, приведем данные о Сварожиче из поучения против язычества – «Слова некоего христолюбца»: некоторые «молятся огню, называя его Сварожичем», в другом месте сказано «молятся огню под овином». Перед нами – тот же образ огненной печи (как мы уже говорили, огонь разводили в яме под овином). То, что с огненной печью связаны и Сварог, и Сварожич, побудило ряд ученых считать их одним богом. Но мы не поддерживаем эту точку зрения, и вот почему.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: