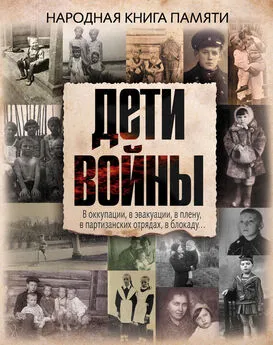

Анна Олейник - Всенародная Книга Памяти Светлогорского городского округа

- Название:Всенародная Книга Памяти Светлогорского городского округа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анна Олейник - Всенародная Книга Памяти Светлогорского городского округа краткое содержание

Всенародная Книга Памяти Светлогорского городского округа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сколько времени семья провела в концлагере, Любовь Петровна не помнит, в семье старались не вспоминать то страшное время, но то, что все вырвались оттуда живыми, считает настоящим чудом. Она вспоминает: «Когда немцы стали отступать, нас отпустили. Дед-священник, помолясь, обратился к начальнику лагеря, попросил отпустить его и двух дочерей с малолетними детьми, и немец разрешил выпустить всех нас из лагеря. И мы отправились назад, в родное Жерелёво. По пути, конечно, голодали, собирали гнилую картошку, наша заботливая мама всегда брала с собой две пуховые перинки для нас сестрой и небольшой самоварчик, чтобы у нас всегда был кипяток. Так мамина житейская мудрость, любовь и вера в Бога спасли нас».

А впереди было еще много суровых испытаний, богатое село Жерелёво после ухода немцев осталось в руинах, фашисты сожгли все дома, взорвали церковь. Жить было негде, в единственном уцелевшем доме собрались все оставшиеся в живых жители деревни, конечно, так жить было невозможно. Семья нашла пристанище на песчаном берегу реки Снопоть, вырыли землянку, выложили ее бревнами с пепелищ и стали жить. «Река кормила, дед ловил рыбу, питались рыбой сами, да еще и других кормили, вот так мы и жили. Постепенно жизнь стала налаживаться, переехали из землянки в Киров, мама стала работать учительницей, а в 1947 году вернулся отец, его освободили ровно через десять лет, и это еще одно чудо», – говорит Любовь Петровна.

Клавдия Быстрова

Семья Клавдии Михайловны Быстровой в годы войны жила в Богородске – это небольшой городок в Горьковской области. Семья была большая, дружная – отец, мать и шестеро детей. Глава семейства по возрасту и состоянию здоровья для военной службы не годился, а вот старшую сестру, которая только закончила десять классов, направили в школу радистов, где она проработала до конца войны, брат всю войну работал на военном заводе, и одиннадцатилетняя Клава не осталась в стороне, она пошла работать на фабрику, где шила попоны для лошадей и различную одежду для фронта.

«Богородск не бомбили, – вспоминает Клавдия Михайловна, – бомбили Горький, там было много военных заводов, а до Горького от нас всего двадцать восемь километров, поэтому слышно было, как бомбили. Помню, мы все боялись, что и нас бомбить будут, мама связала в узлы самое необходимое, и вот как только увидим, что самолеты летят, мама хватает эти узлы, нас, младших, и мы бежим в сад прятаться. Однажды бомба упала в поле неподалеку от города, и она не взорвалась, вот мы, дети, и побежали на бомбу посмотреть. Маленькие были, глупые».

После войны жизнь налаживалась трудно. Когда приехали в город вербовщики и стали агитировать переехать в Калининградскую область, предложение показалось заманчивым. В 1947 году семья приехала в Калининградскую область, в совхоз сорок семь, сейчас это Романово, сначала направили на полевые работы. «Копали картошку, урожай в тот год был очень хорошим, картошка была крупной, чистой, а капуста была какая, а морковка! – восхищается Клавдия Михайловна, – у нас бригадиром был немец, мы сначала все вместе с немцами жили и работали. На обед мы не ходили, там, в поле, варили в ведре картошку и ели, а еще в обед с немцами танцевали. Они на губной гармошке играли, а мы плясали, молодые, голодные, а веселые были. Когда после работы домой собирались, то бригадир по ведру картошки нам давал с собой. Голод же был в 1947 году, ничего же не было, так и жили, работали». Больше всего поразило юную Клавдию на бывшей немецкой земле чистота и порядок, а еще то, что немцы даже рожь пололи. «Были у них специальные тяпки, палки с крючочками, ими они колючки пололи, чтобы во время жатвы эти колючки руки не кололи. Снопы в то время руками вязали, приходилось туго, опухшие руки, болят, утром не разогнешься, а идти в поле надо. Где я только не работала, вспоминает труженица, – и полола, и жала, потом направили урожай снимать, после урожая, поручили принимать у доярок молоко, вот принимала, сдавала, а после этого уже в контору меня работать взяли, работала счетоводом. После работы училась в вечерней школе, окончила восемь классов, можно было и больше учиться, но было тяжело и страшно по ночам ходить, а учиться хотелось, хотелось десять классов окончить».

В 1955 году Клавдия Михайловна вышла замуж, с мужем переехали в Светлогорск. Дальше жизнь шла, как у всех: растила сына и дочь, работала счетоводом в санатории в Отрадном, в военном санатории, где отработала больше 25 лет.

Анфиса Васина:

«Два брата с войны не вернулись…»

Анфиса Григорьевна Васина (в девичестве Селезнева) родилась в деревне Сайденки Кировской области 12 августа 1926 года. Семья была большая, Григорий Наумович и его супруга воспитывали 12 детей.

– Как-то поровну все сложилось, – улыбается Анфиса Григорьевна. – В аккурат шесть сыновей и шесть дочерей.

Мой отец был тяжело ранен в Первую мировую войну, как говорили тогда, «в германскую». Поэтому, учитывая его возраст и ранение, а также многодетную семью, на фронт он не попал. Более того, он в том же 1941 году умер.

Но в действующую армии один за другим были призваны три моих брата. Двое так и не вернулись с полей сражений, положили свои жизни за свободу и независимость. А третий вернулся инвалидом – без ноги. Но хотя бы живой.

И у нас летом первого года войны началась тяжелая трудовая вахта. Все лежало на плечах подростков. Уходили на поля с рассветом, возвращались затемно.

Все лошади были отправлены на фронт, а нам, девчонкам, приходилось пахать на быках. Поначалу было страшно к ним подступиться, ведь они привыкли слушаться взрослых мужиков, да еще с матерком. Но потом мы с быками нашли общий язык. В жару пот одинаково скатывался и по нашим лопаткам, и по спинам животных.

К концу первой же осени и мы, и быки еле ноги передвигали, истощали, прежние нормы выполнить иногда было не под силу. А как иначе, мы работали для фронта. Вот так и пропахали все почти четыре военных года. Отдыхали только тогда, когда возили зерно за 45 километров. Тогда и вздремнуть успевали по очереди.

После войны на голодной Вятке решили не оставаться, переехали с мамой сначала в Архангельскую область, а потом – в Горьковскую, думали, там будет лучше. Но куда там. Во всех регионах страны люди испытывали схожие проблемы: недоедание, работа на износ.

Три года прожили на Волге. А дальше отправились в Калининградскую область, куда приехали в 1951 году. Я устроилась на работу в колхоз, работала дояркой. Потом перебралась в военный совхоз в поселок Зори. После тягот военной поры жить стало легче.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: