А. Телепнева - Государственный финансовый контроль в системе управления государством

- Название:Государственный финансовый контроль в системе управления государством

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Научная библиотека

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9903221-5-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Телепнева - Государственный финансовый контроль в системе управления государством краткое содержание

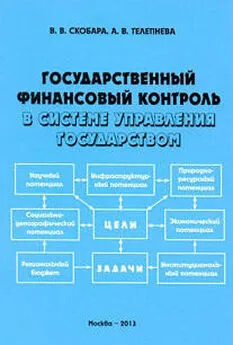

Монография сопровождается системными иллюстрациями, интерпретирующими научные подходы в решении проблемы формирования концепции государственного финансового контроля как одного из механизмов системы управления государством.

Государственный финансовый контроль в системе управления государством - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По Закону от 28.04.1892 Государственный контроль был организован как отдельная часть государственного управления, самостоятельное ведомство, равное министерству. На государственный контроль были возложены функции наблюдения за законностью и правильностью распределительных и исполнительных действий по приходу, расходу и хранению капиталов, находящихся в ведении отчетных перед ведомством государственного контроля учреждений, а равно составление соображений о выгодности или невыгодности хозяйственных операций, независимо от законности их производства [37] Там же.

.

Структура органов центрального государственного контроля оставалась прежней. Законом в составе государственного контроля были предусмотрены местные контрольные органы. Если департаменты проводили ревизии и проверки в центральных учреждениях, то для ревизий и проверок в губерниях были созданы местные контрольные органы – контрольные палаты. Они подчинялись и были подконтрольны непосредственно государственному контролеру [38] Российское законодательство X–XX в. М.: Юрид. лит. Т. 1., ч. 2. Ст. 953, 964, 994, 995; Т. 2. Ст. 1114, 1134, 1150.

.

Было установлено, что отчетность должна доставляться в контрольные учреждения теми управлениями, учреждениями и лицами, которые заведовали или распоряжались отчетным капиталом.

Рассмотрение докладов о результатах ревизии и заключения по ревизии производились общими присутствиями контрольных учреждений, которым было предоставлено право утверждать окончательно на каждую сумму обороты, признанные правильными, и обращать в начет сумму убытков и утрат, причиненных неправильными действиями подконтрольных учреждений и лиц.

Законом также был установлен порядок обжалования и пересмотра принимавшихся решений. Высочайшей инстанцией для всех контрольных учреждений был Совет государственного контроля, в который входили: государственный контролер, товарищ государственного контролера, члены Совета, назначаемые императором, и генерал-контролеры.

В то же время Совет не был окончательной инстанцией и его решения могли быть обжалованы. Если Совет не приходил к единому мнению или же государственный контролер не был согласен с мнением Совета, то в таком случае дело передавалось на рассмотрение Государственного совета, Кабинета министров или Сената. Если заключения Совета не могли быть приведены в исполнение его властью, то государственный контролер передавал дело на рассмотрение императора через Государственный совет или Кабинет министров.

Важно, что законом была четко определена компетенция государственного контроля, в круг полномочий которого входило:

– проверка финансовых смет министров и главных управлений об ассигновании сверхсметных кредитов;

– проверка по подлинным оправдательным документам оборотов денежных и материальных капиталов, находящихся в заведовании подотчетных ведомств;

– наблюдение за правильностью и целесообразностью сметной классификации, а также за правильным разассигнованием и передвижением сметных кредитов;

– изыскание мер к усовершенствованию правил и форм годовых отчетов;

– составление годовых отчетов: о ревизионной деятельности государственного контроля и об исполнении финансовых смет и росписи государственных доходов и расходов.

Анализируя работу, поступившие жалобы и возражения, государственный контролер направлял подчиненным органам замечания и требования, заслушивал на общем присутствии отчеты и отменял или исправлял неправильные решения. Если при ревизиях или проверках обнаруживались хищения, растраты или иные нарушения, подлежащие уголовному преследованию, то государственный контроль направлял материалы надлежащим органам для придания виновных суду и определял сумму убытков, которую распорядительное управление должно было предъявить обвиняемым.

Государственный контроль ежегодно предъявлял императору отчет о своей деятельности с указанием важнейших ревизионных замечаний и начетов, а также отчет Государственному совету – отчет об исполнении государственной росписи и финансовых смет за истекший сметный период.

Важным этапом в развитии государственного финансового контроля было то, что закон предусматривал независимость контрольных органов. Контрольные учреждения не были в подчинении у администрации губернии и других местных властей. Они не имели права давать никаких указаний и распоряжений контрольным органам. При несогласии с ними или выявлении каких-либо злоупотреблений со стороны работников государственного контроля местные власти могли и должны были сообщать об этом руководителю соответствующего контрольного учреждения и уведомлять государственного контролера, который принимал соответствующие меры [39] Свод законов Российской империи. Т. 1., ч. 2. Ст. 945, 951.

.

На этом историческом этапе важное значение приобретает развитие методологии государственного финансового контроля.

В период военного коммунизма (1918–1921 гг.) после принятия основных решений о власти и создания органов управления правительство России в декабре 1917 г. Декретом СНК в Комиссариате государственного контроля создает коллегию Государственного контроля.

В январе 1918 г. декретом Совнаркома была образована Центральная контрольная коллегия для предварительного рассмотрения сметных расчетов по бюджету и контрольного заключения о его исполнении, а также для общего руководства контрольной работой в стране, а при губернских и районных Советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов созданы учетно-контрольные коллегии и контрольные комиссии, на которые возлагалось предварительное рассмотрение договоров, проведение ревизий учреждений по отчетам и балансам, посылка контролеров на места и т. д.

В марте 1918 г. Центральная коллегия утвердила Временное положение о государственном контроле. В этом Положении намечались основные, принципиальные начала реформы. Главной задачей государственного контроля было наблюдение «за законностью и правильностью», а также за «хозяйственностью и целесообразностью оборота денежных средств и материальных народных капиталов». Предполагалось, что госконтроль будет независим от административных советских органов. Наряду с Центральной контрольной коллегией развивались контрольные органы на местах, в частности, были созданы учетно-контрольные коллегии в губерниях и уездах. Кроме общих контрольных органов стали создаваться и органы отраслевого контроля, другие специальные контрольные органы [40] Рохлин В. Н . Прокурорский надзор и государственный контроль: история, развитие, понятие, соотношение. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 72.

.

Интервал:

Закладка: