Евгений Рудашевский - Город Солнца. Стопа бога

- Название:Город Солнца. Стопа бога

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент КомпасГид

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00083-445-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Рудашевский - Город Солнца. Стопа бога краткое содержание

Здесь, в глухой индийской провинции, герою предстоит разобраться с новой зацепкой – книгой Томмазо Кампанеллы «Город Солнца». Отцовские намёки почему-то ведут именно к потрёпанному экземпляру этой старинной утопии. Максиму помогут разобраться друзья Дима и Аня, отправившиеся вслед за ним. Но помогут ли? Кажется, доверять в этом затянувшемся путешествии нельзя вообще никому…

Вторая часть приключенческой серии «Город Солнца» соединяет в себе детектив, семейную сагу и триллер. Евгений Рудашевский развивает историю студента-журналиста Максима самым непредсказуемым образом, включая в неё всё то, в чём прекрасно разбирается сам: исторический и этнографический контекст, головоломки и криптограммы, тончайшие нюансы человеческой психологии.

Тетралогия «Город солнца» – это авантюрно-детективная эпопея с двойным дном, главные герои которой впервые по-настоящему сталкиваются с миром взрослых во всём его порой неприятном, а порой изумительном многообразии.

Город Солнца. Стопа бога - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

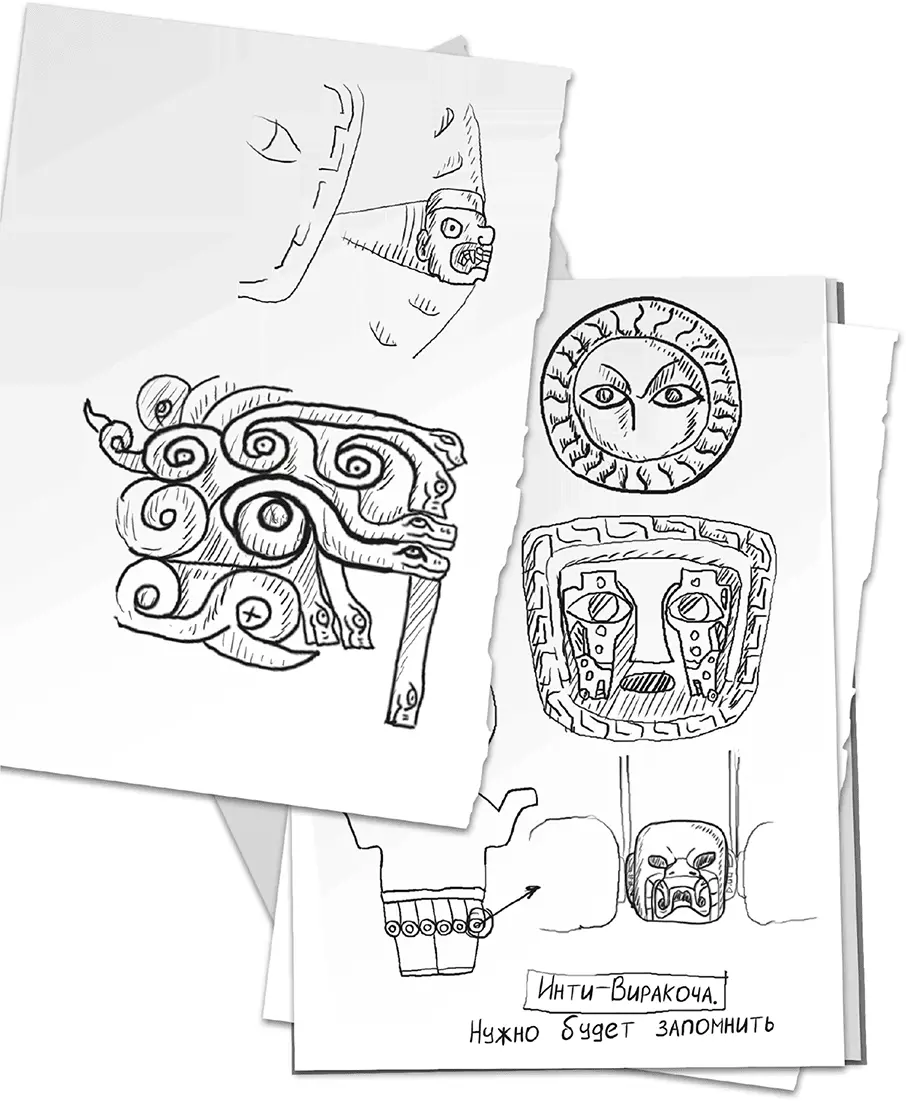

Лицо фигуры, похожее на маску, почти в точности повторяет изображение на Воротах Солнца в Тиауанако, то есть изображение боливианского божества, которого как раз таки считают одним из образов инкского Виракочи. При этом узоры на теле фигуры, напоминающие змеиный клубок, на самом деле – искажённый символ бегущих ягуаров и по всем характеристикам отсылает уже к древнейшей культуре чавин, а если смотреть ещё глубже – к культуре ольмеков, которые господствовали на территории современной Мексики задолго до появления там ацтеков. Наконец, само тело нашего Виракочи – я пока предпочитаю называть его Инти-Виракочей, то есть смесью бога-Солнца и бога-Творца из пантеона инков, – так вот, его тело отсылает к раннеколониальному периоду в истории Перу. Тогда под влиянием испанцев перуанцы частенько делали подобные статуэтки в виде человека с лучистым солнцем над головой. Собственно, увидев на рентгенограммах нашего Инти-Виракочу, я первым делом вспомнил подобную статуэтку из Музея археологии и этнологии Пибоди при Гарвардском университете.

Отдельного разговора достойно солнце над головой Инти-Виракочи, но ещё больше обращают на себя внимание его руки. Они пусты и простёрты, что совершенно нетипично для подобных изображений. В колониальный период его руки изобразили бы скрещёнными на груди на христианский манер, а в инкский период, да и во все предшествовавшие ему периоды у него в руках непременно оказалось бы что-то ценное: оружие или, например, эквадорские раковины. Изобразить бога с пустыми руками почти кощунство, и я до сих пор не могу с точностью трактовать их символику.

Можно подумать, что изображение Инти-Виракочи было фантазией Берга, который, в чём я уже не сомневаюсь, после своей фальсифицированной смерти в 1777 отправился прямиком в Перу. Ничто не мешало ему выдумать этот символ, как и весь изображённый им и совершенно не поддающийся идентификации город. Однако Инти-Виракоча именно в таком виде последовательно встречается почти на всех исследованных мною памятниках из приходной книги коллекционера. Как правило, антропоморфная фигура этого божества едва намечена и нарочно спрятана в деталях самогó произведения, её почти невозможно вычленить, если не знаешь, что именно искать. Сразу три бронзовые, четыре серебряные и девять золотых поделок отмечены именно таким клеймом – всякий раз одинаковым. На двух гобеленах, один из которых принадлежит авторству братьев Лот из Марселя, Инти-Виракоча в несколько искажённом виде появляется на заднике. Наконец, сразу на семи полотнах он во всей красе прописан под внешним живописным слоем, а в пяти случаях ещё и покрыт грунтом.

Всё это указывает на важность, а главное, на подлинность необычного символа. Сюда же добавились надписи на тыльной стороне холста некоторых картин. Надписи давно выцвели, однако хорошо читались в УФ-лучах, что, как ты понимаешь, заодно служило дополнительным доказательством подлинности самих полотен, потому что чернила восемнадцатого века в ультрафиолете как раз таки становятся чёрными и различимыми. Так вот, среди надписей встречалось: «Город Солнца» по-испански, «Обрети надежду» по-латински, «Столбы, подпирающие небосвод» на языке кечуа (перевод приблизительный, требующий трактования) и «Слава трудом рожденна» по-русски. И под каждым из этих слов неизменно красовался наш Инти-Виракоча – его образ с фанатичным постоянством воспроизводили почти все мастера из приходной книги, что позволило предположить не только их знакомство и общение друг с другом, но также и сближенное территориальное расположение. Как ты догадываешься, речь идёт о Перу или других испанских колониях, одним словом, о том, что раньше называли Западными Индиями.

Фактическое существование города, изображённого Бергом, также следует считать доказанным, так как его фрагменты встречаются и на других полотнах. Почти невероятно, чтобы о таком необычном и безусловно развитом городе испанской колонии не сохранилось ни официальных упоминаний в документах, ни частных упоминаний в письмах, мемуарах и т. п. Тогда нам с Гаспаром ещё не удалось найти ни единого вещественного свидетельства, из чего мы сделали вывод, что строительство, а затем и развитие города по какой-то причине тщательно скрывалось. Впрочем, Гаспар также настаивал на второй версии – на незначительности и преувеличенной на картинах развитости таинственного города, который я пока условно называю Городом Солнца. Допускаю, что сами солярии, то есть жители этого города, называли его именно так, на что указывают испанские надписи на тыльной стороне многих холстов.

Из всех выкупленных Скоробогатовым полотен русских живописцев только два оказались двойными: «Особняк на Пречистенке» и «Восход над Китай-городом». Оба под внешним слоем живописи содержали отсылки к жизни Города Солнца. И если «Особняку» повезло уцелеть в своём историческом виде, то «Восход» мы вскрыли: внешний красочный слой, содержавший слишком много свинца, был уничтожен, а внутренний изучен. «Особняк» ожидала та же участь, однако Гаспар ещё не понимал масштабов тайны, завесу которой нам удалось приоткрыть, и по-прежнему надеялся устроить итоговую тематическую выставку. Он даже на «Восходе» уговорил меня оставить фрагменты более поздней живописи в качестве наглядного примера.

Под довольно заурядным слоем со старомосковской зарисовкой обнаружилась куда более занимательная с исторической точки зрения картина. Николай Одинцов – один из трёх русских живописцев приходной книги – зарисовал храм. Типичная колониальная сценка. Этот же храм можно разглядеть на картине Берга, однако под его кистью он, конечно, не получил такой детальной проработки. Так вот храм, любовно выписанный Одинцовым, поразил меня по многим причинам, из которых здесь я укажу только наиболее явную.

Здание, богатое и весьма своеобразное, не просто было выполнено в мавританском стиле, а по всем признакам сочетало приметы христианства с приметами ислама. Да, оно одновременно было храмом и мечетью. Как ты понимаешь, ничего подобного после шестнадцатого века уже не встречалось. Крайним из возможных рубежей я бы указал 1609, когда король Филипп Третий изгнал из Испании пятьсот тысяч морисков – обращённых в христианство мусульман. Тогда угасли последние отголоски великой культуры Магриба. Однако в действительности смешения мечетей и храмов не происходило со времён первых крестовых походов и зарождения в Европе религиозного фанатизма. Более того, даже для времён ранней Реконкисты, когда между исламом и христианством ещё не было непримиримости, когда христиане свободно шли в военное услужение халифу, а мусульмане не гнушались отмечать Рождество, подобное смешение было явлением редким и скорее экономически вынужденным. Одним словом, такого гибрида – полухрама-полумечети – в Перу быть не могло даже теоретически; для подобного феномена испанским конкистадорам пришлось бы высадиться на берегах Южной Америки на пять веков пораньше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Рудашевский - Сердце мглы [litres]](/books/1065206/evgenij-rudashevskij-serdce-mgly-litres.webp)