Леонид Савельев - Следы на камне

- Название:Следы на камне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Детской литературы ЦК ВЛКСМ

- Год:1941

- Город:Москва, Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Савельев - Следы на камне краткое содержание

Следы на камне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

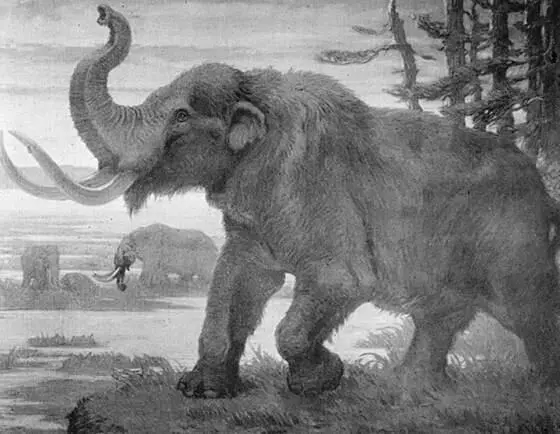

Вы видите этого великана, который почти достиг величины самых больших динозавров.

Первые слоны были совсем небольшими животными, вроде теперешнего пони; у них не было еще ни хобота, ни бивней.

Именно такой небольшой слон без хобота и бивней (стр. 178) найден в палеогеновых пластах Египта; его назвали в отличие от теперешнего слона меритерием.

Меритерий — предок слонов. Он жил в самом начале палеогена. Он был совсем маленьким, и у него еще не было ни хобота, ни бивней.

У слонов, которые жили немного позже (стр. 179), верхняя губа уже вытянулась в маленький хобот и появились небольшие бивни.

Мастодонт, исполинский потомок маленькой фиомии.

Затем появились настоящие хоботные: мастодонты с двумя парами бивней, вытянутых вперед, и гигант динотерий с загнутыми вниз бивнями, как у моржа; эти бивни служили ему, верно, для вырывания корней из речного ила.

Фиомия, маленький слон эпохи олигоцена. У него уже верхняя губа вытягивается в небольшой хобот и растут короткие бивни. Он жил в Египте.

Настоящие слоны — теперешние — появились только перед самым началом четвертичного периода, чуть раньше человека, а может быть и в одно время с человеком.

Таким стал мастодонт в Северной Америке в конце плиоцена, когда стало холоднее.

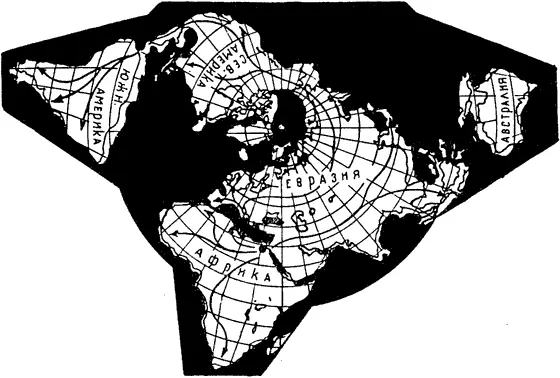

Все эти предки нынешних слонов были неутомимыми путешественниками. Родиной некоторых из них был Египет, родиной других — Индия, но в своем непрестанном странствии многие из них пересекли всю Сибирь и проникли в Америку.

Конечно, такое путешествие заняло тысячи и тысячи лет, и переселились в Америку далекие потомки египетских и индийских слонов.

Пути переселений слонов.

Еще большими приключениями сопровождалась история лошади.

Предком лошади можно считать жившего в начале палеогена фенакодуса. Он по виду совсем еще не походит на лошадь, скорее напоминает собаку. У него длинный, состоящий из позвонков хвост и лапы с пятью пальцами на каждой. И зубы у него такие, что он может быть причислен с одинаковым правом и к хищным, и к травоядным.

Особенностью фенакодуса было то, что он при беге ставил лапу не целиком на землю, а касался земли всего тремя пальцами. Ему, очевидно, приходилось часто и быстро бегать; он был небольшим зверьком и совсем не хотел попасться в зубы патриофелису или какому-нибудь другому опасному хищнику.

От фенакодуса произошел эогиппус, зверек величиной с овцу. Эогиппус уже гораздо более походит на лошадь, но он был так мал, что если бы жил теперь, то мог бы бегать под столом. Зубы у него годятся только для того, чтобы пережевывать траву. И, самое важное, у него на ногах уже не по пяти пальцев, а меньше: на передних ногах по четыре, на задних по три.

Эогиппус. Он был не больше овцы и бегал еще не очень быстро.

Я называю его конечности уже не лапами, а ногами, потому что они потеряли способность хватать, когтить добычу; они приспособились к быстрому бегу, специализировались, стали ногами.

Эогиппус, без сомнения, бегал быстрее своего предка фенакодуса. Но хищники, жившие в одно время с ним, бегали тоже быстрее своих предков. Скорость и для них, как для эогиппуса, была вопросом жизни или смерти. Если эогиппуса заставлял бегать во всю прыть страх и он несся по лесам галопом на четырех пальцах, то хищников подхлестывал голод. Состязание в беге не прекращалось.

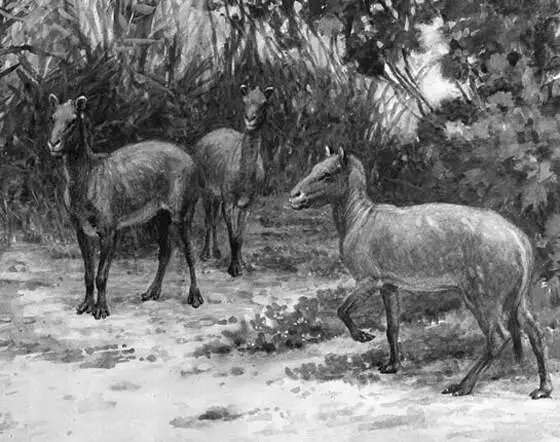

Потомков эогиппуса вы видите на страницах 182и 183. Обе эти лошади жили все в том же палеогене, но уже в конце его. Они гораздо крупнее эогиппуса, но по сравнению с нынешней лошадью кажутся все же карликами.

Мезогиппус.

Гипогиппус.

У этих палеогеновых лошадей нога устроена еще остроумней и, так сказать, экономнее, чем у эогиппуоа; к чему пять или даже четыре пальца, когда для того, чтобы отталкиваться от земли при беге, вполне достаточно одного крепкого пальца на ноге? У этих лошадей развивается на ноге только один средний палец, а остальные вырастают короткими, да и то не в полном числе.

Этому превращению пятипалой ноги в однопалую помогло еще вот какое обстоятельство: климат постепенно становился все холоднее, и на месте многих лесов раскинулись луга.

Потомкам фенакодуса не приходилось уже перелезать через упавшие стволы в лесу, цепляясь когтистыми лапами: стало много гладких равнин.

У гиппариона (стр. 184), жившего уже в неогене, был всего один палец на ноге; два пальца совсем прошли, а два вырастали такими короткими, что до земли не доставали, — уже не пальцы, а только зачатки пальцев. Конец единственного на ноге пальца роговеет и превращается в то, что мы зовем копытом.

Лошадь четвертичного периода. Это уже настоящая лошадь, хотя и вымершей давно породы.

И, наконец, на исходе неогена появляется нынешняя лошадь, у которой нет даже зачатков других пальцев, кроме среднего.

Так лапа с когтями, служившая и для бега, и отчасти для хватания, превратилась в ногу с копытом. На это превращение потребовалось около пятидесяти миллионов лет. Оно дало лошади быстроту ее бега.

На этом примере развития лошади видно, в чем состояла суть тех изменений, которые начались среди млекопитающих уже в конце палеогена: млекопитающие стали специализироваться; одни стали морскими пловцами, другие остались на суше и превратились в хищников с когтистыми лапами, иные стали травоядными и вырастили на концах ног копыта.

Жизнь как бы снова стала на распутье, одни млекопитающие стали развиваться в одном направлении, другие в другом, и скоро пути их совсем разошлись.

Какой же путь оказался самым удачным, и какие пути приводят в тупик?

Первый путь ведет в море.

Это малообещающий путь. Правда, в воде легче передвигаться, там тяжесть не так чувствуется, поэтому животные могут достичь огромных размеров. Самое большое млекопитающее — кит — живет в воде, огромные мозазавры, плезиозавры, ихтиозавры жили тоже в воде; но именно потому, что плавать легче, чем бегать, путь этот многообещающий; животному не приходится преодолевать такие сложные препятствия, как на суше, оно не нуждается в таких сложных приспособлениях, которые необходимы наземному животному, мозг у жителей моря остается небольшим и несложным.

Другой путь ведет в воздух. Это путь развития тех ящеров, которые дали начало птицам. Этот путь нам кажется очень заманчивым: летать, парить в воздухе без усилия, это доступно птицам и не было до последнего времени доступно людям. Однако за это птицы заплатили слишком дорогой ценой: они лишились передних конечностей, превратили их в крылья. Посмотрите на голубя, когда он клюет крошки, кивая беспрестанно, точно автомат, головой; и посмотрите потом хотя бы на кошку, как разнообразны ее движения: она может передними лапами и схватить мышь, и уцепиться за кору дерева, и нанести удар в драке; голубь по сравнению с ней все равно что безрукий калека по сравнению со здоровым человеком. За право летать птицы заплатили страшным сужением свободы движений, и мозг их поэтому развился мало.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: