Алексей Куприн - Слово о карте

- Название:Слово о карте

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Недра

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Куприн - Слово о карте краткое содержание

Для школьников, интересующихся различными видами карт, их содержанием, возможностью путешествовать с помощью карт.

Слово о карте - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для глазомерной съемки используют те же условные знаки, что и для топографических карт. Особыми знаками вычерчивают населенные пункты, леса и кустарники. Населенные пункты изображают общим контуром с разрывами проездов, к которым подходят дороги; внутри контура дается штриховка с юго-запада на северо-восток. Условный знак леса вычерчивается в определенном порядке. По линии контура, которая впоследствии должна быть аккуратно стерта, вписываются через небольшие интервалы крупные полуовалы. Затем они соединяются между собой более мелкими полуовалами. Кусты обозначаются одним крупным и тремя более мелкими овалами.

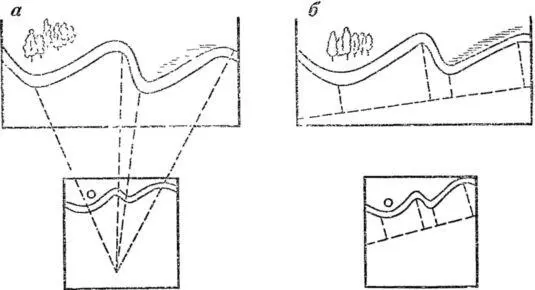

Более точной из простейших съемок местности является экерная, т. е. съемка по перпендикулярам. В отличии от полярного способа (рис. 49, а) здесь каждый элемент местности накосят, откладывая измеренные расстояния по двум взаимно перпендикулярным направлениям (рис. 49, б).

Рис. 49. Разновидности съемок местных предметов: а — полярный способ; 6 — при помощи экера .

Основной прибор такой съемки — экер — прибор для построения прямых углов; его легко сделать самим. Возьмите две гладкие дощечки, скрепите их крест-накрест и насадите на палку с заостренным концом. С помощью линейки и угольника нанесите на крестовике две взаимно перпендикулярные линии, на концах дощечек воткните по булавке — экер готов. Чтобы построить на местности прямой угол, установите прибор на исходную точку и смотрите вдоль булавок, закрепленных на одной дощечке. В створе этих булавок ваш товарищ должен поставить вешку. Вторая вешка устанавливается в створе двух других булавок.

Вместо экера можно воспользоваться обычным треугольником. Приложите треугольник прямым углом к глазу и по одному катету свизируйте на вешку, от которой хотите отложить прямой угол. Не перемещая треугольник, осторожно переведите взгляд вдоль другого катета и в этом направлении выставьте вешку или заметьте какую-либо точку местности.

Наиболее просто перпендикуляр можно построить на глаз. Делается это так. Вытяните одну руку вдоль плеч в направлении линии, от которой нужно отложить прямой угол, а вторую — с приподнятым на уровне глаз большим пальцем — вперед. Смотрите на большой палец правым глазом, если вытянута правая рука, и левым — если вытянута левая рука. Вам остается лишь отметить на земле прямую линию от места, где вы стояли, к замеченному предмету — это и будет искомый перпендикуляр. Несмотря на свою простоту, этот прием при некоторой тренировке обеспечивает достаточную точность построения на местности прямых углов.

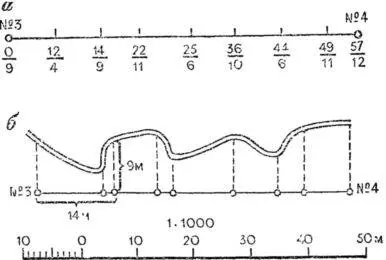

При экерной съемке план вычерчивают дома, как говорят топографы — в камеральных условиях. А в поле на каждую съемочную линию составляют абрис, на котором схематически наносят местные предметы и подписывают расстояния до них. Расстояния указывают в виде дроби: в числителе — от начала линии до основания перпендикуляра, в знаменателе — по перпендикуляру до предмета (рис. 50).

Рис. 50. Абрисная линия (а) и составленный по ней план ручья (б).

Познакомимся еще с одним оригинальным способом глазомерной съемки.

Известный ученый-исследователь С. В. Обручев в 1932 г. прибыл с экспедицией на крайний северо-восток. Предстояло обследовать весь Чукотский полуостров. Труден для любых работ район Арктики. Нелегко было организовать географические исследования на таких обширных пространствах. Как же это сделать: на оленях, собаках, лыжах? Понятно, что таким способом экспедиция не смогла бы выполнить поставленную задачу.

С. В. Обручев и его спутник — картограф К. А. Салищев в решили организовать географические исследования с помощью самолета. С высоты 1000–1500 м отважные исследователи вели воздушную визуальную съемку по маршрутам. Вдоль точно проложенных линий полетов исследователи зарисовали полосы местности шириной до 50 км. Эти полосы служили основой для создания карты, по которой в дальнейшем проводились наземные исследования.

Съемка с высоты птичьего полета

Еще в прошлом столетии во время путешествий Н. М. Пржевальского и Д. Ливингстона воздушная фотосъемка стала проникать в топографию. Пионером воздушного фотографирования был близкий друг писателя-фантаста Жюля Верна воздухоплаватель Феликс Турнашон, известный под именем Надара. В 1858 г. он поднялся на аэростате над Парижем и произвел съемку города с высоты птичьего полета. Это была сенсация.

Прошло менее века, и фотографирование с воздуха, называемое аэрофотосъемкой, заняло ведущее место при создании карт. В ясные дни в небе появляется самолет. Он летит по участку с запада на восток, фотографируя местность через равные промежутки времени. Пролетев маршрут, самолет разворачивается и летит обратным курсом по новому маршруту, перекрывая на треть уже пройденный соседний маршрут.

Широкому распространению аэрофотосъемки способствовало исключительно быстрое получение изображений огромных пространств земной поверхности для составления топографических карт. Во время съемки фотопленка запечатлевает все детали земной поверхности с точностью, не доступной самому зоркому наблюдателю.

Преимущество аэрофотоснимков заключается в том, что они совершенно свободны от субъективного восприятия наблюдателя. На каждом аэрофотоснимке изображается довольно большой участок местности, что позволяет подробно и точно определить взаимное положение местных предметов и элементов рельефа.

На аэрофотоснимке можно безошибочно опознать (дешифрировать) населенные пункты, выделить массивы леса, проследить реки, дороги. Специалисты достаточно точно отличают обычный лес от редкого или низкорослого, луг от пашни и т. д. Вместе с тем процесс дешифрирования аэрофотоснимков не является угадыванием того, какие объекты на них изображены. Оказывается, если внимательно рассматривать аэрофотоснимки, то можно обнаружить определенные закономерности, называемые дешифровочными признаками. Такие признаки, которые на всех аэрофотоснимках соответствуют одним и тем же объектам местности, принято называть прямыми. К ним чаще всего относят размер, форму и тон изображения. Кроме прямых имеются косвенные признаки топографического дешифрирования, которые позволяют довольно точно определять объект в совокупности с другими. Примером может служить брод, который легко опознается по дорогам, подходящим к нему с обоих берегов реки.

Материалы воздушного фотографирования используются не только в картографии, но и во многих других областях народного хозяйства. В этих целях наряду с аэрофотоснимками нашли широкое применение космические снимки, с которыми вы познакомитесь в следующем разделе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Айзек Азимов - Слова на карте[Географические названия и их смысл]](/books/325182/ajzek-azimov-slova-na-karte-geograficheskie-nazvani.webp)