Александр Штейнгауз - Завод без людей

- Название:Завод без людей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1957

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Штейнгауз - Завод без людей краткое содержание

Завод без людей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

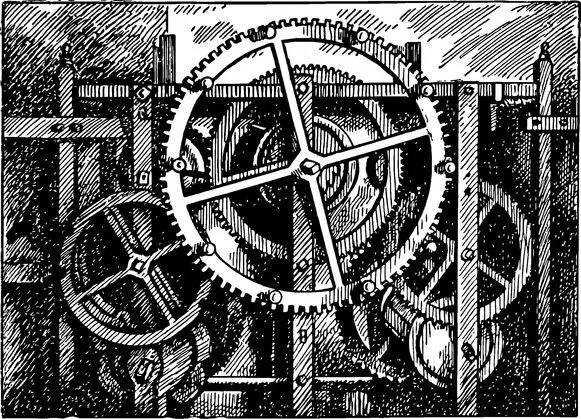

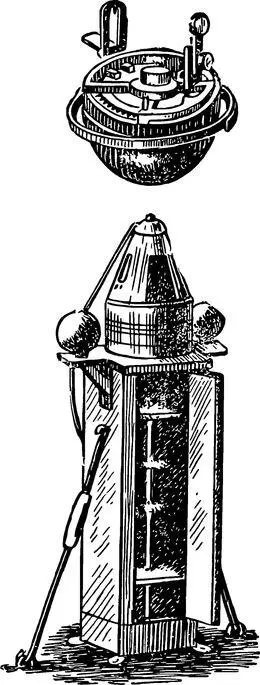

Механизм башенных часов Новгородского кремля.

Его применение в часах объясняется одним очень важным свойством. Дело в том, что при небольшом размахе колебания период колебания маятника, то есть время, в течение которого маятник успевает откачнуться из одного крайнего положения в другое и вернуться обратно, зависит только от длины маятника.

От знания свойств маятника до мысли применить его в часах и особенно до открытия способа использования маятника в часах — дистанция огромного размера. Но все-таки люди преодолели ее и нашли способ заставить маятник, качания которого всегда отмеряют точно одинаковые промежутки времени, поворачивать одну из шестерен часов. А так как шестерня эта связана со всеми остальными, то скорость вращения всех шестерен будет неизменной: шестеренка, поворачиваемая маятником, заставит остальные вращаться как положено.

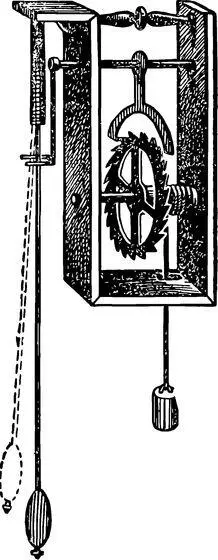

Маятник и спусковое колесо.

Оказывается, ввести маятник в часы с гирями и шестернями не так уж сложно, по крайней мере для тех, кто, как мы с вами, изучает часы через триста лет после их изобретения! Первым же это сделал X. Гюйгенс в 1657 году.

В часах такого типа, о котором вы сейчас читали, потребовалось изменить очень немного. Подвесили маятник и на конце его, противоположном грузу, укрепили штырек.

Этот штырек, его кончик, поместили между зубцами спускового колесика, связанного с остальными шестернями. Форма зубцов колесика и форма кончика штырька выбраны были такими, что при отклонении маятника, скажем вправо, штырек не мешал проворачиваться спусковому колесику, и оно успевало провернуться ровно на один зубец, пока маятник был отклонен вправо. Но повернуться на два зубчика сразу колесику не давал штырек. Когда маятник отклонялся в крайнее левое положение, к штырьку успевал подойти следующий зубец спускового колесика. Он упирался в штырек маятника и давил на него, толкал маятник обратно. Этим восполнялась та часть энергии, запасенная маятником, которая потратилась за время предыдущего колебания. Маятник снова отклонялся вправо под воздействием силы тяжести и толчка спускового колесика и снова пропускал еще один зубец.

Так как период колебания маятника постоянен и так как энергия, расходуемая маятником, восполняется спусковым колесиком, то маятник качается непрерывно и зубчики спускового колесика поворачиваются через строго одинаковые промежутки времени. Теперь уж получилось, что вся точность хода определяется постоянством колебаний маятника. Оно же без особого труда может быть сделано очень точным.

Но откуда берет силу для того, чтобы толкать маятник, спусковое колесо? Более того, каждые уважающие себя башенные часы отзванивают время, разыгрывают музыкальные пьесы, а иногда дают и представления, например с кукушкой. Сила опять та же — сила земного тяготения, вес гирь. Пока гири подтянуты, часы идут.

Но не только часы изобрели во времена феодализма. Было сделано много других очень важных изобретений и открытий, особенно начиная с эпохи Возрождения. Именно в эту эпоху были заложены основы современной науки, которая, в свою очередь, определила состояние современной техники.

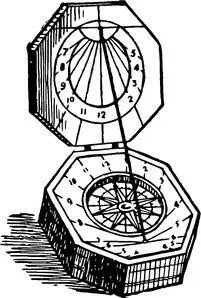

Появились компас и линза. И вы, конечно, представляете, какую роль сыграли они начиная с эпохи великих морских путешествий.

Древние компасы — китайский (вверху) и русский (внизу).

Современный морской компас.

Верную службу сослужили морякам и барометр и термометр. Они позволили впервые научно предсказывать погоду. Линза оказалась матерью не только очков и подзорной трубы, но и телескопа и микроскопа.

Казалось бы, ни термометр, ни часы, ни подзорная труба сами по себе не могли влиять на то, как человек трудится и живет. Они ведь не являются инструментами, которыми можно что-то изготовить. Да, в начале своего существования эти приборы не повлияли прямо на способ производства товаров, потому что производство продолжало оставаться ручным. В таком производстве не ощущалось необходимости в помощи приборов. Глаз, осязание, уши человека, дополненные опытом и простейшими измерительными приборами: линейкой, циркулем, отвесом, вполне справлялись с возникавшими задачами. Только море-плавание не могло уже обходиться без их помощи.

Подзорная труба.

Старинный чашечный барометр.

И еще одна область человеческой деятельности сразу заинтересовалась этими изобретениями. По существу, она и породила их. Это — наука. Усилив свое зрение с помощью телескопа и микроскопа, ученые необычайно расширили свои знания.

Вот что пишет о первых плодах изобретения телескопа профессор Бернал:

«Едва новость о телескопе дошла до профессора физики к военно-инженерного дела в Падуе Галилео Галилея (1564–1642 гг.), как он решил сделать себе такой же прибор, чтобы направить его на небо.

Галилео уже в то время был убежденным последователем Коперника, причем он одновременно глубоко интересовался движениями маятника и связанной с этим проблемой свободного падения тел. За несколько первых ночей наблюдения неба он увидел достаточно для того, чтобы разгромить всю аристотелевскую картину (которая существовала неопроверженной с трехсотых годов до нашей эры) этой безмолвной стихии. Ибо Луна оказалась не совершенной сферой, а покрытой морями и горами; планета Венера, так же как и Луна, имела фазы, в то время как планета Сатурн казалась разделенной на три планеты. И, что важнее всего, Галилей заметил, что вокруг Юпитера вращаются три звезды или луны — миниатюрная модель системы Коперника, которую каждый смотрящий в телескоп мог увидеть собственными глазами… В течение месяца, в 1610 году, он опубликовал то, что, несомненно, явилось самой ходкой научной книгой того времени — свой труд „Siderius Nuntius“, или „Звездный вестник“, в котором он сжато и ясно излагал свои наблюдения».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: